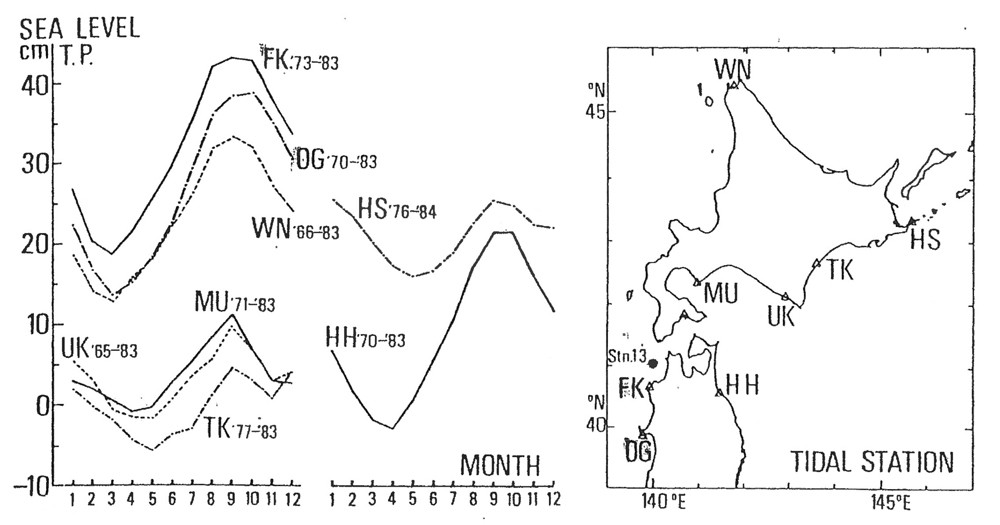

①海面水位の経年変化

津軽海峡、および北海道周辺の月平均海面水位の統計値を図3−3に示す。資料は国土地理院海岸昇降検知センター潮位年報による。図中の記号FKは深浦(青森県)、OGは男鹿(秋田県)、HHは八戸(青森県)、そしてMUは室蘭、UKは浦河、TKは十勝、HSは花咲、WNは稚内である。それぞれの統計値は、少なくても10年間以上の1983年頃までの平均値である。左の折れ線グラフは、各地での月別平均海面水位を示している。

対馬暖流が流れる日本海岸では水温が最も低くなる3月に水位は最低となり、9〜10月の間に最も高くなる。津軽海峡に近い深浦では平均年較差は24.3センチメートルと大きく、大潮*②時の日潮差を越える値である。

図3-3

太平洋岸の水位は、沿岸親潮が接岸する4・5月に最も低くなり、津軽暖流が接岸する9月に最高になる。しかし、津軽暖流水が厚く接岸する八戸を除くと、潮位の年較差は9.2(花咲)〜12.0(室蘭)センチメートルと深浦・八戸の約半分の値である。図に示されるようにいずれの時期でも日本海の平均値は太平洋より高く、水位差は冷却期末の2、3月に小さく、対馬暖流の流量が最大となる10月頃に大きくなる。

ここで稚内の水位に注目すると、太平洋側の八戸、室蘭、浦河よりも高いことを示している。このことが対馬暖流の7割以上が津軽海峡に流入する根拠にもなるのであろう。また花咲の水位も稚内と似ていることから親潮が津軽海峡東口に流入することが説明つくのである。

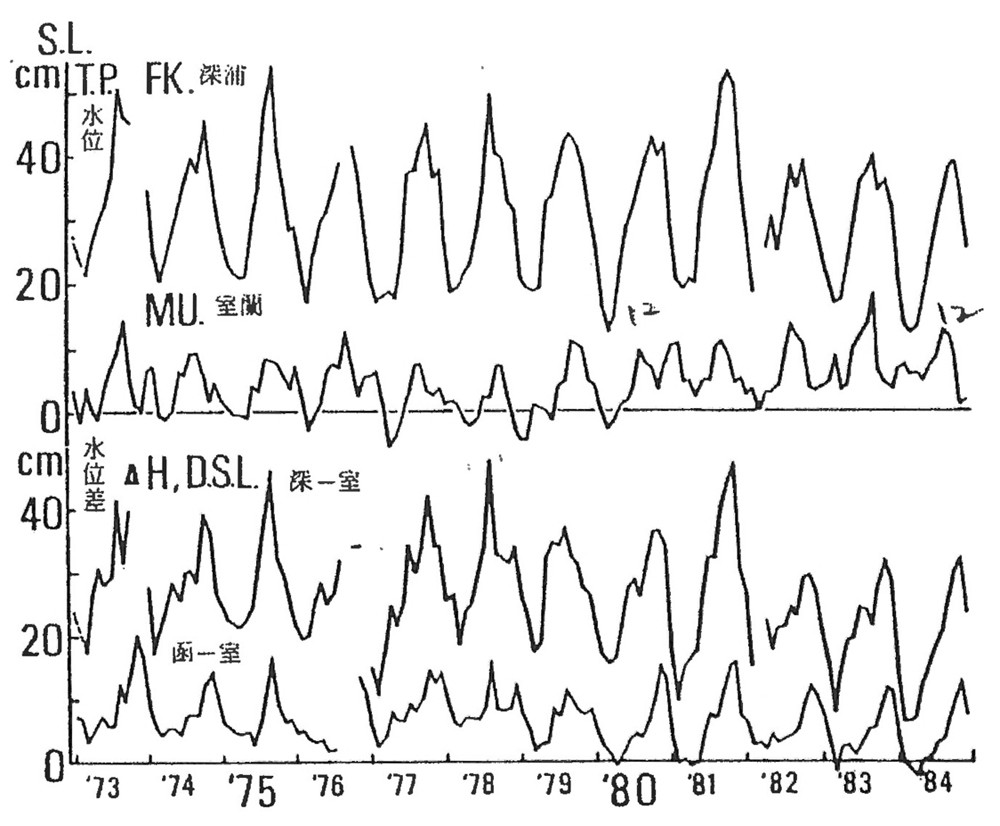

次に、図3−4は津軽海峡を挟んだ日本海岸の深浦と太平洋岸の室蘭の水位を上図に示し、深浦−室蘭、函館−室蘭の水位差を下図に示している。月平均水位の経年変動は前述のように、日本海岸の深浦で大きく、この期間内でも年最高水位の値は53から39センチメートル、年最低水位は21から12センチメートルと平均年較差の58〜37パーセントにも及ぶ変動を生じている。したがって、水位差の経年変動も深浦−室蘭間の値では大きく、年最高水位差はこの期間の月平均水位の95〜76パーセントにも達する変動がある。

図3-4

②太平洋の方が高い場合

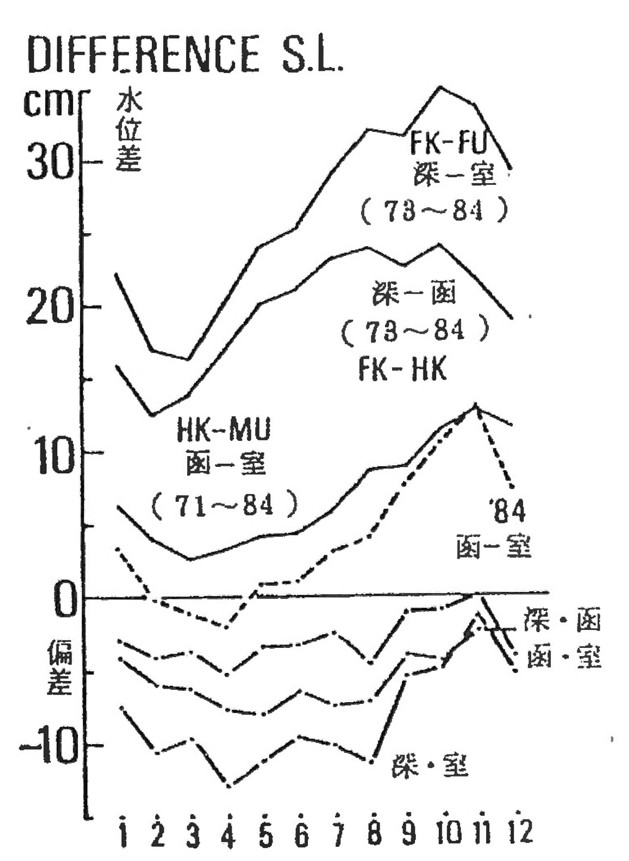

図3−5は、深浦−室蘭、深浦−函館、函館−室蘭の月平均水位差を示している。函館−室蘭の水位差は、例年8〜11月の期間は大きく春先には小さくなる。しかし図中の波線は1984年の場合であるが、例年と異なって室蘭の水位の方が函館より高くなっている。

図3-5

このように、日本海と太平洋との間の平均海面水位差は夏から秋に大きく、春先に小さくなるという明瞭な季節変化をしていて、つねに日本海の方が高くなっている。しかし、日本海の日潮差は深浦で18〜22センチメートルであるのに対して、太平洋では大きく、函館の朔望平均満潮位と干潮位の潮差は102センチメートルもある(日本気象協会北海道本部函館支部〈1985〉、渡島・檜山気象歴)。

したがって平均海面水位差の小さな季節には、潮時によって太平洋の潮位の方が日本海より高くなる時間を生じるのである。津軽海峡での海流は東向流が主であるが、潮位と水温変動の日周運動によっては潮流が西向流に転流することがある。具体例として、津軽海峡西部への沿岸親潮水の流入、について第5節で後述する。