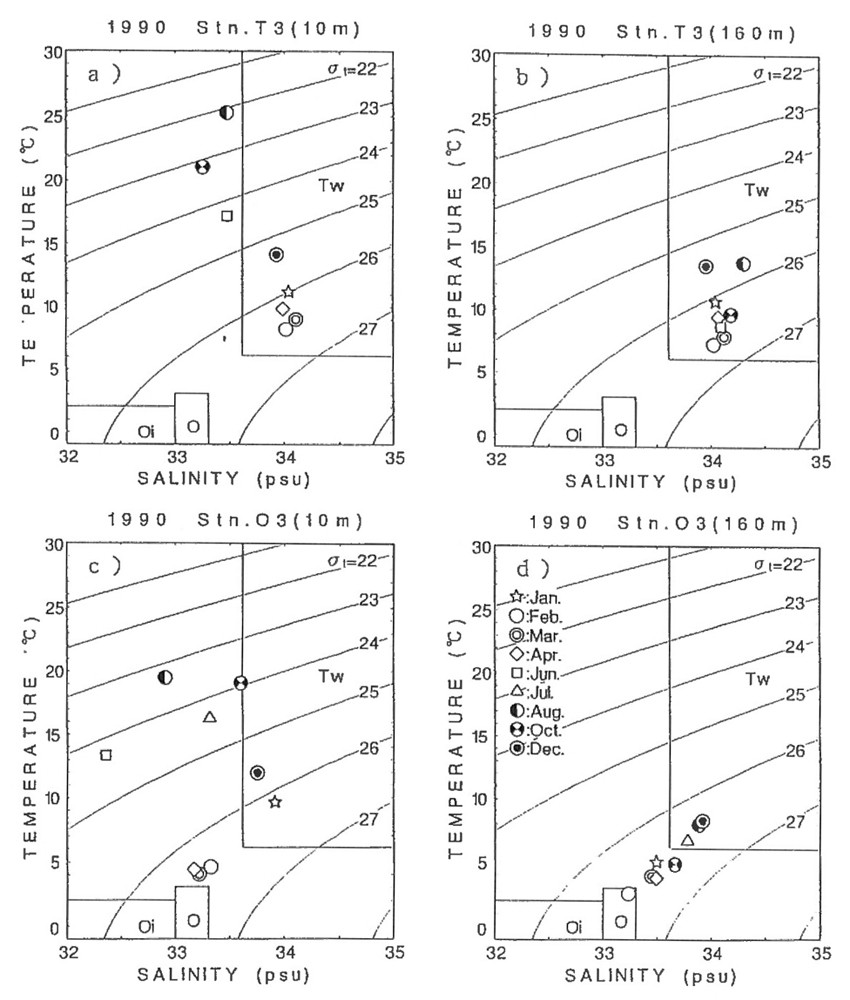

そこで、両水塊の季節変動の特徴を見るため、1990年の観測点函館沖T3と椴法華沖O3の表層(10メートル層)、中層(160メートル層)のT−S図を作成した(図4−4)。この図は縦軸に水温(Temperature)、横軸に塩分(Salinity)を表し、図中の線で囲まれたTwは津軽暖流水を、Oは親潮接岸分岐水(親潮系水)を、またOiは沿岸水(親潮系水)の特性の範囲を示している。したがって図中の1から12の記号の位置は各月の塩分と水温を示しているが、各月がどの特性の範囲に入っているかがわかるようになっている。

観測点T3,すなわち函館沖では中層はすべて津軽暖流水でしめられており変動も小さい。表層も1、2、3、4、12月に関しては中層同様津軽暖流水であるが、6、8、10月は塩分が津軽暖流水より低く、これは先に説明したように淡水の流入により低塩分化した表層水である。

一方、観測点O3、すなわち椴法華沖での表層は1月は津軽暖流水であるが、2、3、4月になるとやや高温化した親潮系水になる。6、7、8月は塩分で見れば親潮系水であるが、かなり高温化している。その後10、12月は(11月は未観測)再び津軽暖流水となる。

中層は2月が親潮系水であり、7、8、12月は津軽暖流水である。しかし他の月(1、3、4、10月)は津軽暖流水の最低水温塩分(6℃、33.6)と親潮系水の最高水温塩分(3℃、33.3)を結ぶ約26.5の密度線上に集まっている。

さて観測点O3の2、3、4、6、7、8月(5月は未観測)の表層に見られる水は、親潮系水がこの海域に流入する間に高温化したものと考えられるが、これを親潮系変質水と呼ぶ。

また観測点O3の1、3、4、10月の中層の水は、親潮系水と海峡から張りだした津軽暖流水との混合によるものであるので、これを混合水と呼ぶ。

以上をまとめると、次のようになる。

海峡内の観測点T3(津軽暖流水)は周年7℃以上で、夏季の50メートル以深には最大塩分値の中核が見られる。また初夏から晩冬にかけて50メートル位の厚みをもつ高温低塩分水が表層に出現する。

一方、観測点O3では、春先もっとも低温低塩分になり、この時期津軽暖流水との水塊の違いがもっとも大きくなる。また、秋から冬にかけては津軽暖流水に覆われるために、特性は津軽暖流水となる。

図4-4