これら両地区の大型底生動物と植物の分布状況と現存量を把握するために、スキューバ潜水により、各調査点で方形枠(1×1メートル)を用いて枠内の動植物を1平方メートル採集し、試料とした。古武井地区の調査は、昭和58年10月19日に1、3、5、7、9、11、13、15、17線の9調査線(生物調査点85点)を、昭和59年2月21日に1、9、15線の3調査線(生物調査点31点)を、昭和59年7月16、17日と8月8日に全調査線(生物調査点147点)について行った。日ノ浜地区の6調査線(生物調査点14点)は、昭和59年8月8日、9日に調査した。但し、海藻についてはフリーサンプリングを行った。

ウニ類は殻径、全重量、生殖巣重量を、海藻類は種別に分類して各々の湿重量を測った。なお、マコンブ、ミツイシコンブ、チガイソ、ガゴメ、スジメとアナメについては個体数を数えるとともに葉長、葉幅、葉重量を測定した。但し、スジメとアナメは枠内で出現した最長の1個体を、チガイソとガゴメは上位5本を、マコンブとミツイシコンブは全個体について計測した。

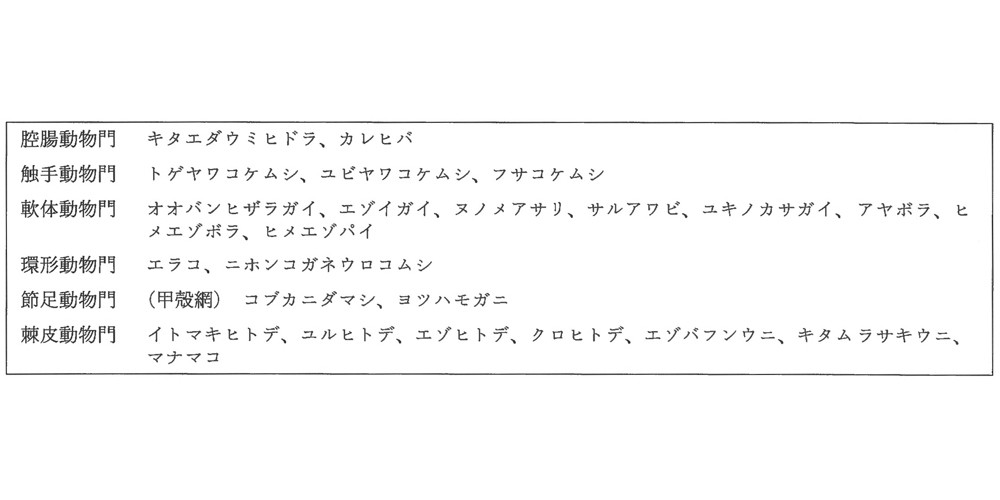

この地区で採集された大型底生動物を表6−5に示すが、これは枠取り調査で採集されたもののみを対象とした。

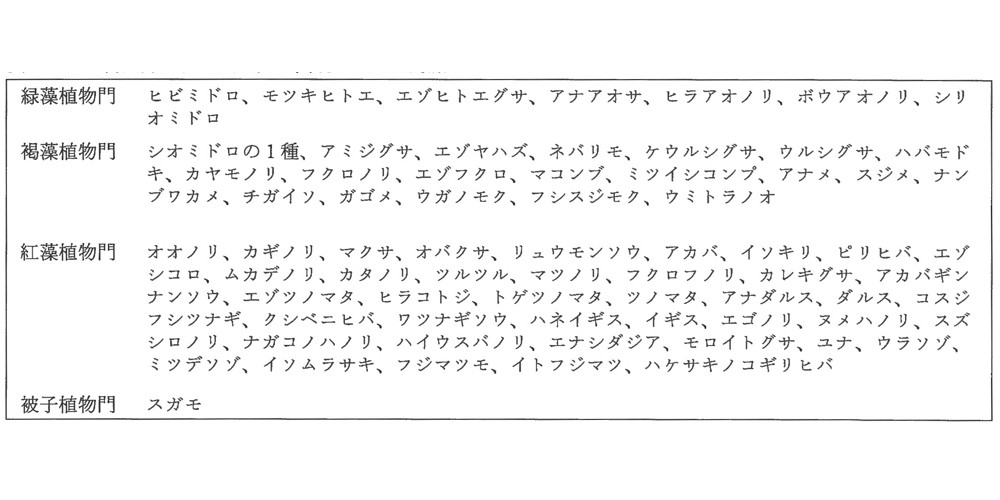

海藻についてみると、緑藻植物6属7種、褐藻植物17属20種、紅藻植物34属41種と被子植物1属1種の合計58属69種であった(表6−6)。この他に無節石灰藻としてミヤべオコシ、エゾイシゴロモ、イシノミモドキ属などが分布している。古武井地区の水深3.5メートルと5メートルの天然石にはミヤべオコシがそれぞれ49.0〜52.4パーセント(平均50.4%)、64.3〜74.3パーセント(平均66.3%)、エゾイシゴロモがそれぞれ25.1〜28.2パーセント(平均26.4%)、0〜0.8パーセント(平均0.5%)の被度で付着し、ミヤべオコシが優占種となっていた。

表6-5 古武井、日ノ浜地区に出現した主な大型底生動物

表6-6 古武井、日ノ浜地区に出現した主な海藻