郷土尻岸内村も昭和15年2月22日、道庁令111号「町内会・部落会規則」に基づき翌16年3月14日の村会で「部落会設置」を議決し、これまでの公区を戦時翼賛体制の部落会に塗り替えた。以下、その規則の主なものを抜粋し記す。

『尻岸内村部落会規則』(抜粋)

第二条 部落は地域内の世帯及び法人その他これに準ずべき者全部を持って会員とす。

第四条 部落会の下に五戸ないし十戸の『隣組』を組織すべし。

第六条 処務便宜のため左の部を置く。

・総務(会合・行事・諸団体との連絡)

・産業(農林産物の供出・家畜飼育)

・経済(物資配給・物資の集荷)

・警防(防空防護・水火災予防・除雪・防護)

・建民(体力検査・武道・鍛練・母子保護・出産奨励・結婚奨励衛生環境)

・勤労(労務動員・国民皆勤)

・教化(教育・生活指導・扶助救済)

・銃後奉公(軍人送迎・貴家族援護)

・貯蓄納税・経福

・婦人(大日本婦人会支部との連絡)

第七条 部落会に左の役員を置く。

・部落会長 ・部長 ・連合隣保班長 ・隣保班長

第九条 部落会選任は左に依るものとす。

部落会長は部落の推薦に依り村長これを選任する。

部長、副部長、委員もこれに同じ。

班長及び連合班長は班常会の推薦に依り部落会長これを選任する。

第十二条 部落会は毎月常会を開催すべし。常会は左の如く区別す。

部落会、常会、班常会、『隣組常会』−地域全員を以て開催す。

第十八条 部落会は村長がこれを統括す。

この年の11月1日の部落の現況は次の通りである。

○部落組織は11月1日現在、部落会(9)、連合隣保班(44)、隣保班(102)、隣保班の戸数(平均10戸)、連合隣保班(隣保班1~3)となっていた。

「11月1日 部落の現況」

なお、尻岸内村部落会規則の第12条に「村常会」について尻岸内村常会設置規定が設けられており、村常会はこれに基づき、(国からの命令である)重要事項を協議・確認し、各班常会への周知徹底をはかった。

『尻岸内村常会設置規定』

第一条 村内に於ける各種行政の総合的運営及び部落会の目的達成上必要な各班の事項を協議するため村常会を設置する。

第二条 常会の構成員は三十人とし左のもののうちより村長これを選任す。

部落会長・各種団体代表者・関係官公吏・村会議員・学校教職員・学識経験者そのほか適当な者。

第三条 村常会は村長がこれを統括する。

第四条 村常会は毎月二十五日これを開催す。

但し、臨時緊急を要する時は定例会のほか、別に常会を開くことを得る。

この部落会の各常会で協議・確認し合った主な内容は、物資配給計画(食料や燃料、生活必需品はすべて配給制となっていた)・金属の回収(兵器を製造するため家庭にある金属類を供出させられた)・防空防護計画と実施訓練(灯火管制、防火消火訓練、竹槍訓練)・国民貯蓄・国債の消化・戦争債券の消化・軍人の送迎遺家族の援護(出征兵士のいる家族を助ける)など、いずれも戦争遂行のために強いられた内容である。そして、この決定事項に従わない者は、非国民として村八分などの扱いを受けたり、場合によっては警察に密告され思想犯として連行されたりもした。

昭和17年4月25日の村常会の記録には、前年の昭和16年度に於ける国民貯蓄と国債・債券(戦争債券)の消化実績報告を行っているので、以下、それを記す。

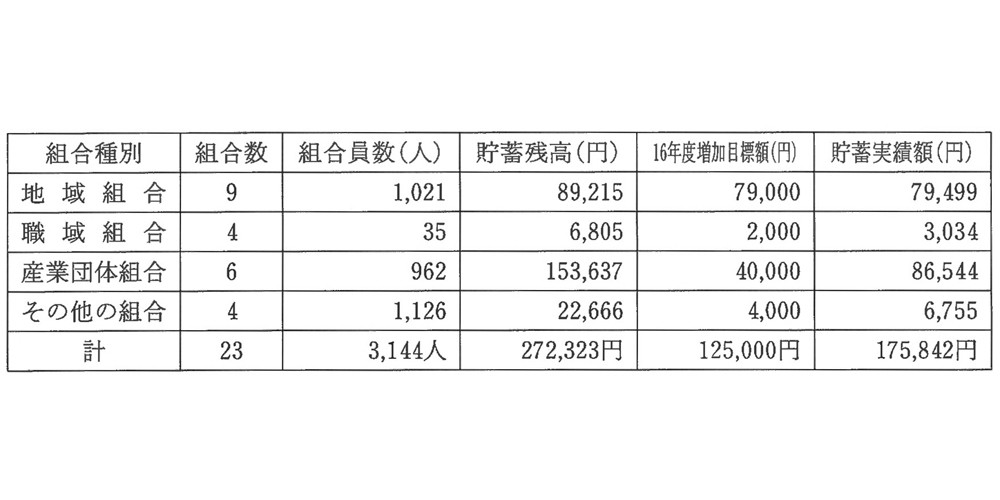

「国民貯蓄」 昭和17年3月末現在

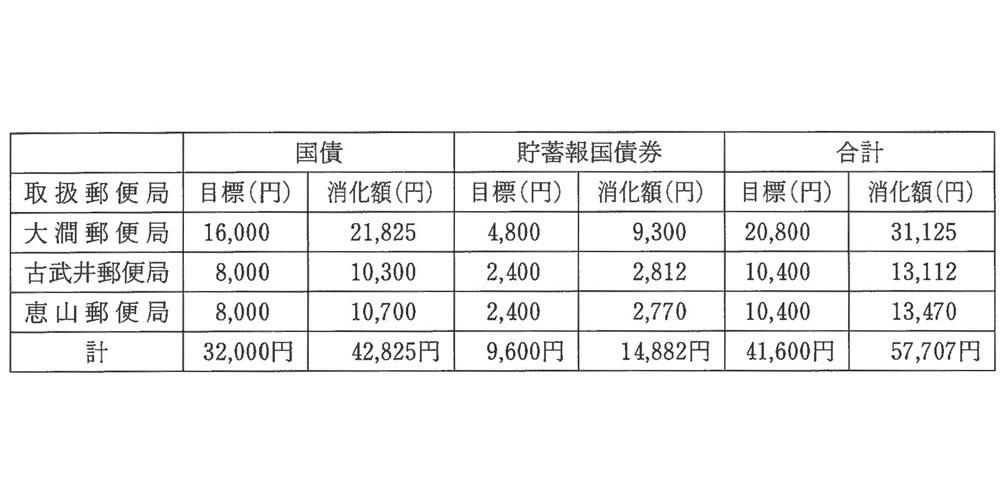

「国債・債権の消化状況」 昭和17年3月末現在

国民貯蓄についてみれば、すべての貯蓄組合で目標増加額を上回っている。特に産業団体については目標に対して216%を達成、全体でも目標達成率140%余りとなっている。また個人別貯蓄高では地域組合員平均165円24銭、職域同281円11銭、産業同249円67銭、その他26円13銭、全体の平均貯蓄高が142円55銭で、これまでの貯蓄残高が1人当たり86円余りであるから、わずか1年間でおよそ65%もの増加率である。

国債・貯蓄報国債券についても、3郵便局の取扱とも目標を突破している。国債では目標の133%余り、債券も154%、合計で138%の目標達成率、総額57,707円で目標額を16,107円も超えている。

漁をするにも働き手を兵役に取られ漁業資材の調達もままならず、村民は相当の減収の中にありながらも「大東亜共栄圏」建設のための「聖戦」を信じ、部落会・常会の取決めに積極的に従ったものと推察する。

参与制度

昭和18年9月、尻岸内村に「参与条例」が公布された。

昭和17年6月、日本軍が総力を上げて挑んだミッドウェー海戦での大敗を転機に、翌18年8月、米軍は、日本軍南方戦線の守備の要ガダルカナル島に上陸、守備軍は撤退を余儀なくされる、極秘にされていたが同年の4月18日には連合艦隊司令官山本五十六元帥が戦死している。一方、北方戦線では、同18年5月、アッツ島の日本軍守備隊が玉砕、等々。開戦1年余り、戦力を立て直し反撃に転じた米軍は物量作戦にものをいわせ、南北の戦線で日本軍を次々に打ち破り、連合国側は勝利を確信し、昭和18年11月27日、米英中首脳によるカイロ宣言(戦争勝利後の対策について決意、後述)を発しているのである。

参与条例が公布されたのは、このような戦局が終末を迎えていた時期であった。

選ばれた参与が、この時節、住民のなお一層の戦意高揚を図るために、村行政の各分野・会合で(戦争遂行のための)助言をするという、このような制度はつくっても戦局の好転など全く有り得なかったのが実際であった。

昭和18年9月17日村会決議、同月30日北海道長官許可

同10月6日条例第3号発布

『参与条例』

第一条 本村参与の定数は六人とし左に掲ぐる者を以て之に充つ。

一、村会議員

二、村内の団体長

三、其の他学識経験ある者

第二条 参与の任期は二年とす。

但し特定の地位に在るが為選任せられたる参与にして其の地位を失せたるときは参与の職を失うものとす。

第三条 参与に欠員を生じたるときは其の補欠員を選任するものとす。補欠に依り選任せられたる者の任期は前任者の残任期間とす。

第四条 参与は其の職務に関し知得しえたる秘密を厳守するものとす。

第五条 本条例に定むるものの外参与に関する事項は村長之を定む。

付 則 本条例は発布の日より之を施行す。

昭和19年1月20日、次の人々が委嘱されている。

村会議員 松本専一郎 吉岡袈裟吉

団体代表者 福沢 留蔵 中野由太郎

学識経験者 沢田 綱蔵 工藤 強

(翼賛壮年団) (同 国民学校長)

この参与条例が公布された昭和18年(1943年)11月5日、東条内閣は、南方戦線の戦略を模索し、東南アジアの一部(大東亜共栄圏内)の人々の協力を得て、その地域の代表者を東京に集めて『大東亜会議』を開いた。しかし、欧米列強の統治を嫌い、一時は日本の進出を歓迎したこれらの地域の人々にも、日本の支配に対する反抗が次第に表面化してきていた。

国内では、徴兵適齢を1年繰り下げ高等専門学校・大学在学中の学生を招集(学徒出陣)する一方、学校に残る学生・生徒を学徒勤労動員と称し、未婚の女性は女子挺身隊(昭和19年1月)に編成、軍需工場へとかりだした。また、多数の朝鮮人(当時、国籍上は日本人)や占領下の中国人を日本へ連行し鉱山など、厳しい労務につかせるなど、軍事政権は戦況の行く末がすでに明らかになりつつあるにもかかわらず、情報を密閉し、国民すべてを戦争遂行のため駆りたてる「閣議一億総武装」(昭和19年8月4日・小磯内閣)を決定した。