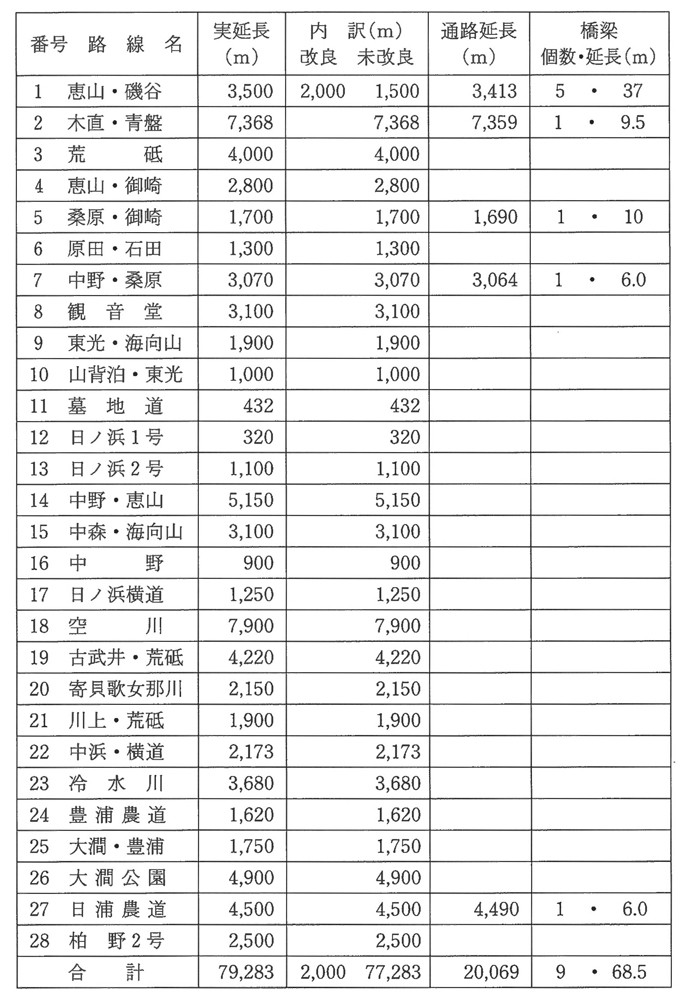

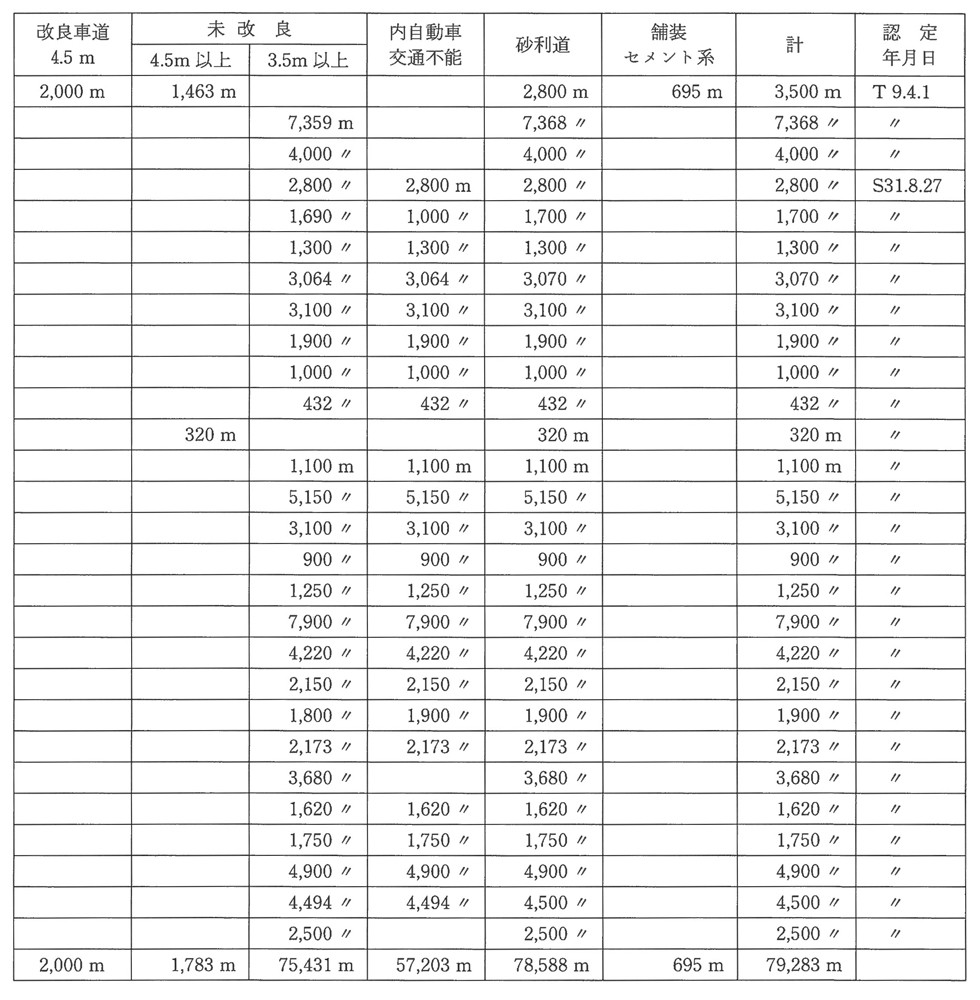

町道の総延長79.3キロメートル、99%は未改良の砂利道である。しかも、道幅が3.5メートルから4.5メートルの狭い道路が総延長の95%を占めている。これらの道幅の狭い道路は路肩も弱く自動車交通不能の道路は72%という数字である。これに対し、改良された道路は僅か2キロメートル、セメント系の舗装道路が695メートル、1%にも満たない距離である。幅員が4.5メートル以上の道路は恵山・御崎線の1,463メートルと日ノ浜1号の320メートル、これも2%余りという数字である。昭和40年代ともなれば、既に自動車の時代なのだが、通行できる道路は22キロメートル、町道総延長の28%程度しかないのである。

戦後、国は道路網の回復を重点政策と掲げたが、20年を経過した時点のこの表の数字を見る限り、町村道の管理延長は伸びたものの、その実態は自然災害や崩落に対する応急的な復旧工事の繰返しにしか過ぎなかった。町村道のほとんどは、明治末~昭和初期の状況とあまり変わらなかったと推測する。現在でも語り継がれる下海岸の悪路は、この時代の印象が強かったからであろう。

下海岸の道路の構造的な改修は、昭和44年(1969年)、同40年の道路法一部改正により函館・椴法華線が国道に昇格、以降のことである。

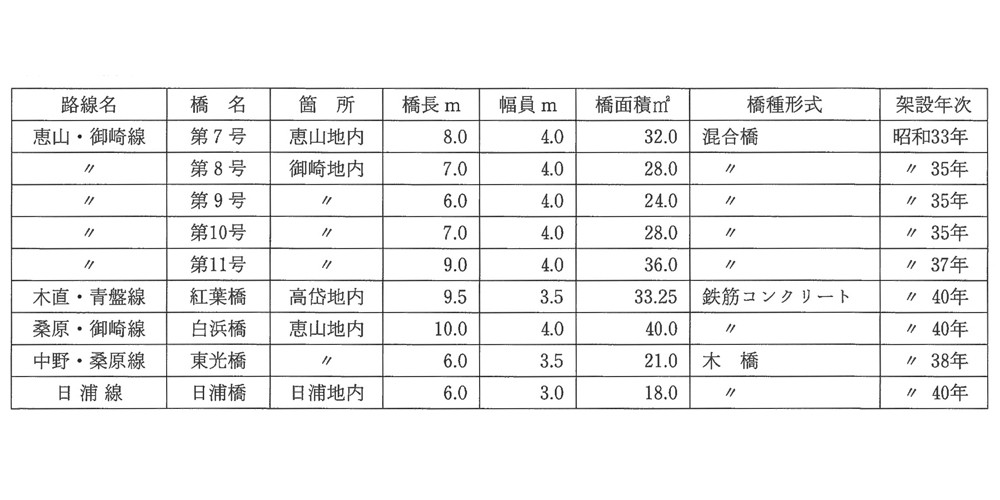

恵山・御崎線の橋梁(第7~11号)の規格はいずれも水準の高いものとなっている。

これは函館バスが、定期路線を御崎(石田温泉行)まで延長申請し、昭和31年5月8日許可を受け、翌6月1日から運行を開始したことによるもので、特にバス運行に耐える基準を考慮し架設した混合橋−鉄鋼とコンクリートの構造体による永久橋である。なおこの路線への定期バス乗入れは、地区住民の長い間の悲願でもあった。

木直・青盤線(紅葉橋)また、桑原・御崎線(白浜橋)の永久橋は、木材運搬、火山災害・泥流等を想定しての橋梁であり、町管理の橋は、2橋をのぞき永久橋となった。

[表]

[表]

町管理の橋梁