承和七年(八四〇) 正五位授 「続日本後記」

元慶四年(八八〇) 従二位授 「三代実録」

天文元年(一五三二) 正一位授

陸奥国浄法寺村稲庭嶽に勧請

清和天皇第三皇子、閑院宮貞元親王の第二子、源兼信卿の第二子、相模守重之郷の母堂が託宣により、宮野の里(現福岡)に遷座して稲荷大神と称う、吉平大神蔵(きっぺいだいじんぞう)と神号されていた

天正一九年(一五九一) 九戸の乱を避けて津軽に遷座

乱の後、南部氏宮野に居城をうつし福岡と改める。時に津軽より二戸郡漆沢村に御遷幸

秋田城之介の家臣小保内源左衛門義信、主家没落のため浪々二戸郡漆沢村に至り、一夜霊夢ありて「宮野の地に祭れ」との神託をきき

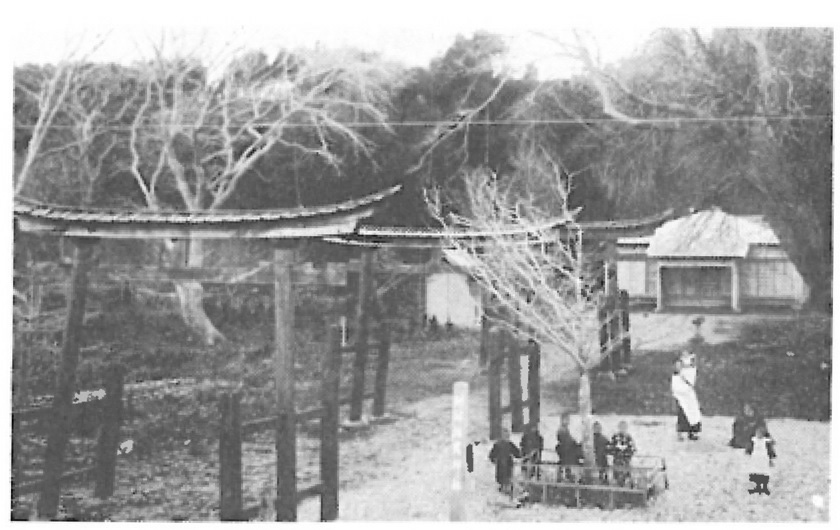

天和二年(一六八二) 二月三日夜遷座、福岡城下三日町(現五日町)に一祠建立し勧請

天和三年(一六八三) 呑香(とんこう)稲荷大明神の神号を宣授される 小保内孫次郎定義、京に上り吉田社家より代々神主たるを宣授

貞享三年(一六八六) 南部重信公、宮殿建立 祭神 倉稲魂命 稚産魂命 保食姫命

南部の三社(呑香稲荷・諏訪(すわ)稲荷・猪谷(いだに)稲荷)といわれる。ご神体は八束(やつか)の剣(西暦八〇〇年代のものと鑑定)。

祭祀は例年九月五日に営まれる

摂社 二 泥土煮(ウヒヂニ)神社 八戸侯勧請。末社 一七社の記録あり。

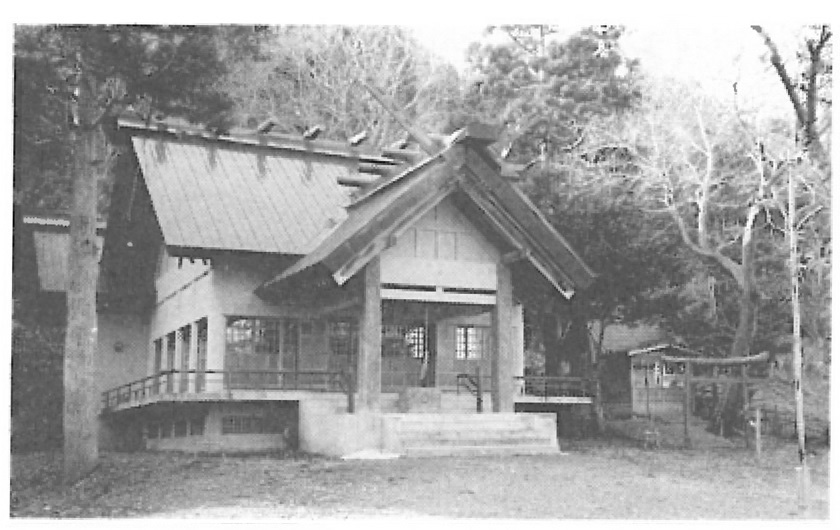

尾札部稲荷神社 大正7年 北海道所蔵

尾札部稲荷神社 昭和48年改築