銅鐸文化圏の東限は、遠江地域であって、掛川市長谷の小出ケ谷で明和九年(一七七二)五月に発見されたと記録のある銅鐸が、本格的銅鐸の東限とされている。したがって浜松市は、銅鐸文化圏の東のはずれに位置するということになるのである。遠江地方出土の銅鐸の多くは、前項の③や④と同じ型式のものであるが、これは愛知県下の三河地方出土の銅鐸の中にも類例が多いので、「三遠式銅鐸」と呼ばれている。これに対して、三ヶ日町猪久保銅鐸のような型式の銅鐸(前項の②)は、滋賀県から和歌山県を含む近畿地方に類例が多いので、「近畿式銅鐸」と呼ぶ。三遠式も近畿式も、年代的にはもっとも新しい型式であるから、遠江地方は、弥生時代も終わりに近いころになって、銅鐸文化圏の仲間入りをしたというわけである。したがって、第二節以来土器によって示される地域圏としては、浜松地方は直接的には愛知県下とつながりを保ちつつ、間接的には近畿地方に連絡をもってきた地域であったことを述べてきたことは、ここでも裏づけを得たといえるのである。

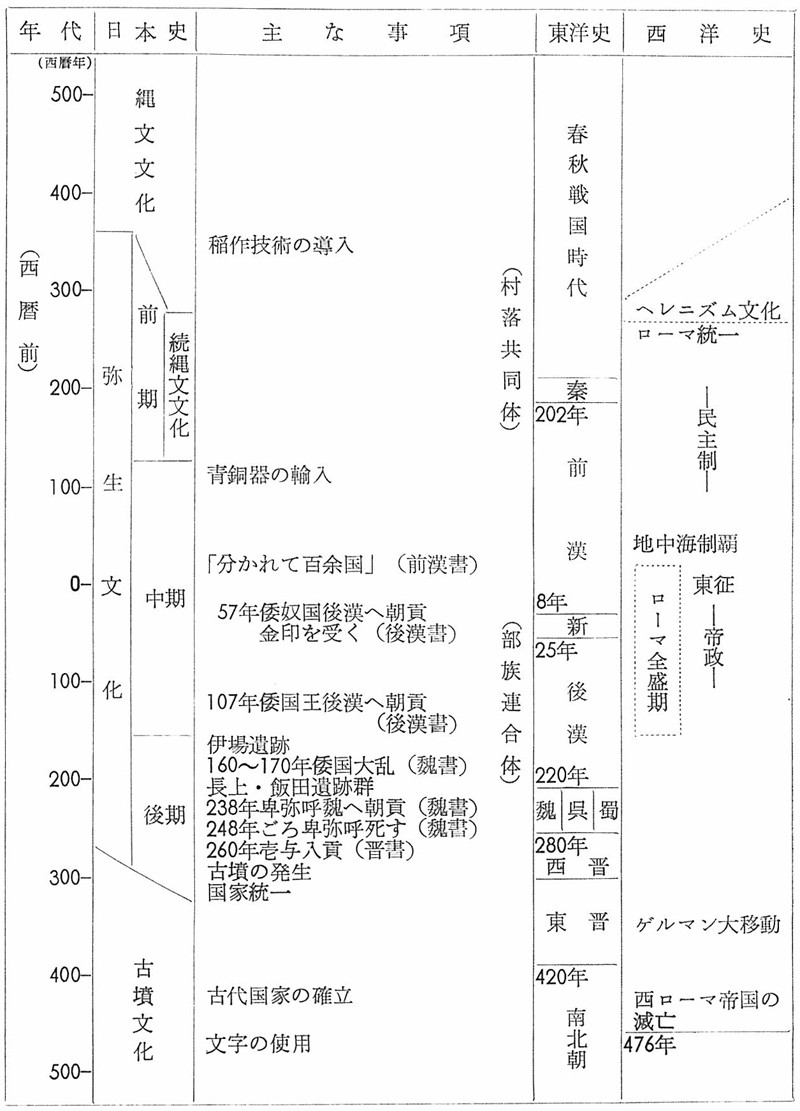

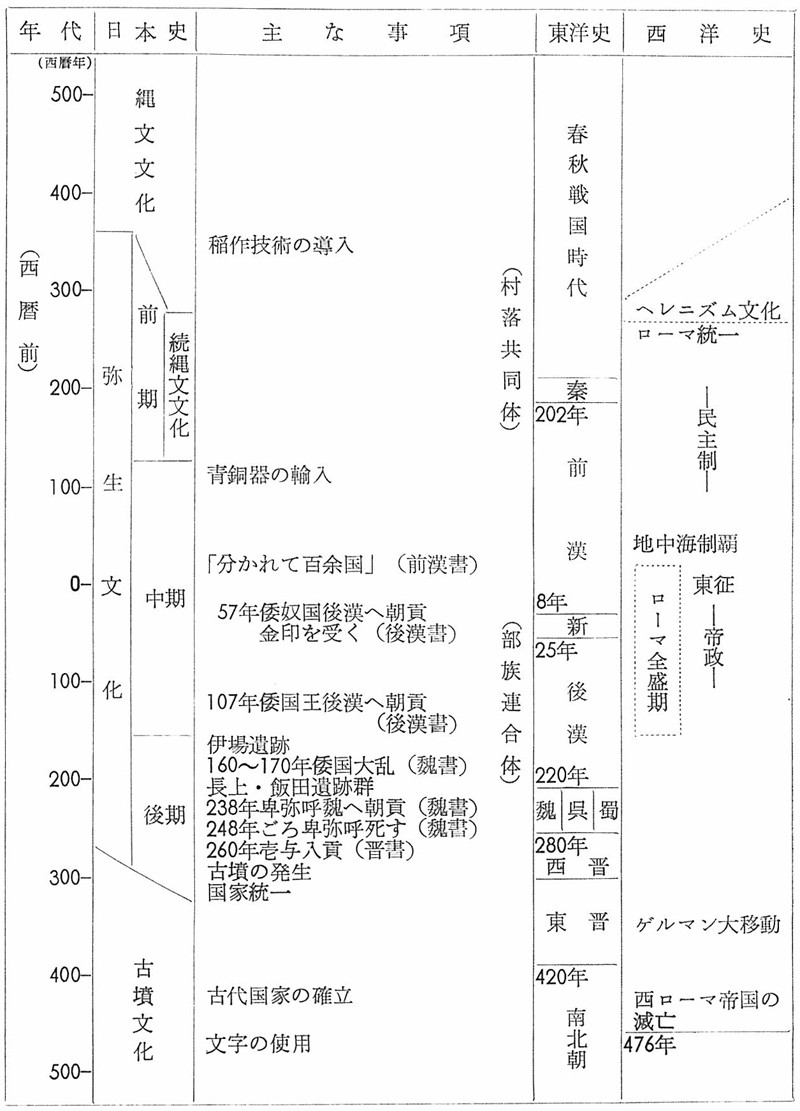

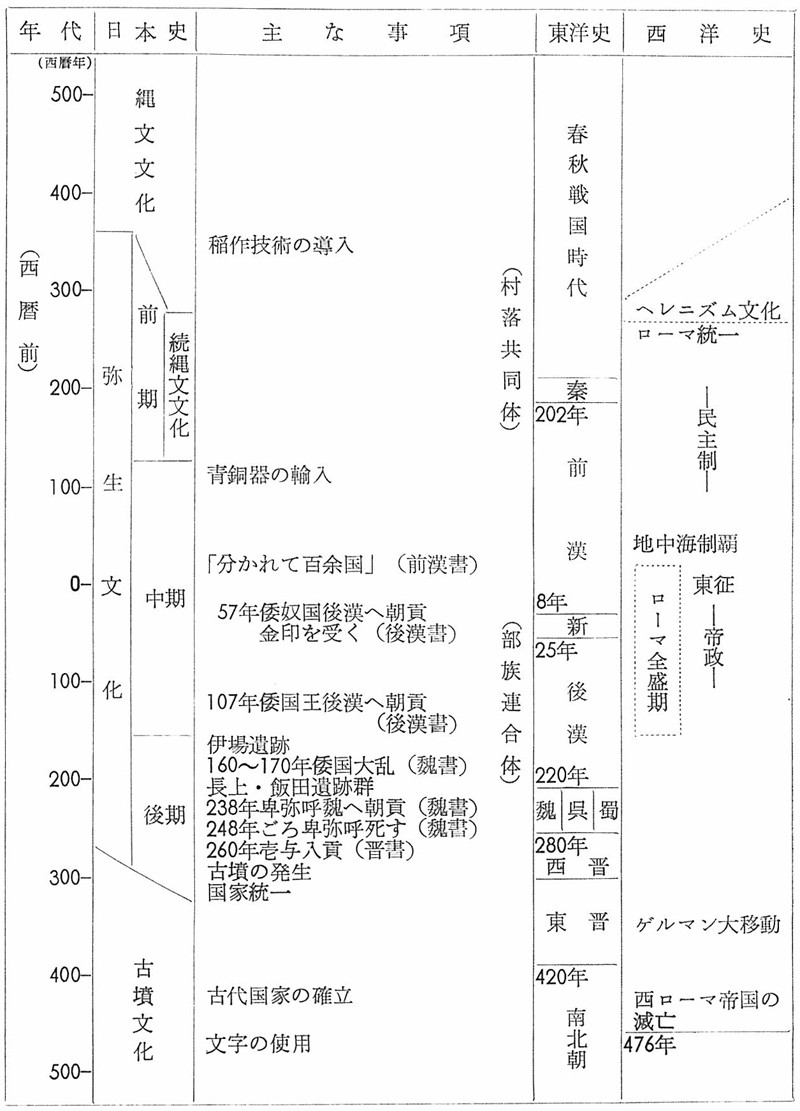

年表3 弥生文化