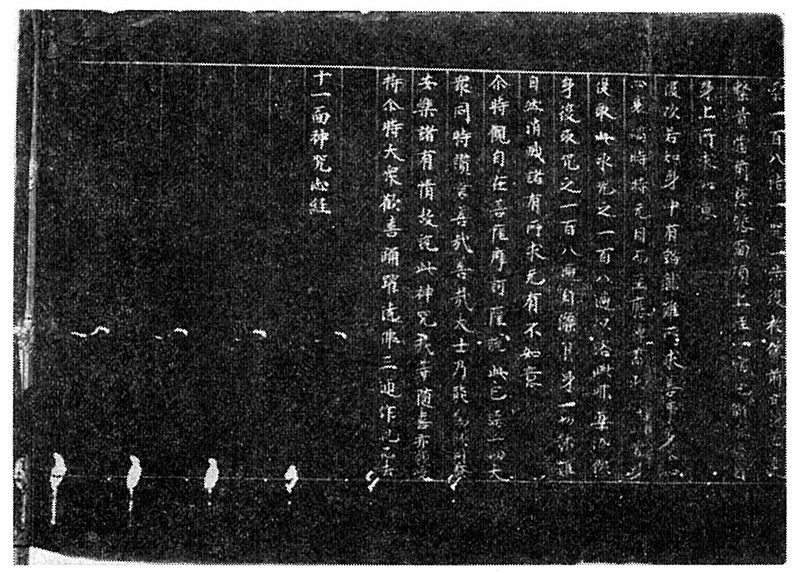

なお、平安時代にも写経は盛んに功徳の大きなものとして行なわれ、とくに中期以後は、美麗をきわめた装飾経が流行し、平家納経・中尊寺経・久能寺経などはとくに有名であって、浜松市周辺では、湖西町鷲津の本興寺・吉美の妙立寺などに、紺紙金泥の法華経十巻の逸品が存するが、市内では例の頭陀寺に、かつて紺紙金泥の十一面神咒心経一巻があった。これは表紙に唐草模様、見返しに十一面観音と六比丘を金銀泥で描いた美麗なもので、奥書がないのは残念であるが、『静岡県史』にも中尊寺経の類かと推してあり、その実否はともかくも、平安末・鎌倉初めごろのものとすることは妥当であろう。なお、仏画は当市内にはないが、三ケ日町福長の大福寺には、平安末かと思われる重要文化財(旧国宝)の絹本着色普賢十羅刹女像が存することを付記しておこう。

紺紙金泥十一面神咒心経 部分(頭陀寺旧蔵)

絹本着色普賢十羅刹女像(大福寺蔵)