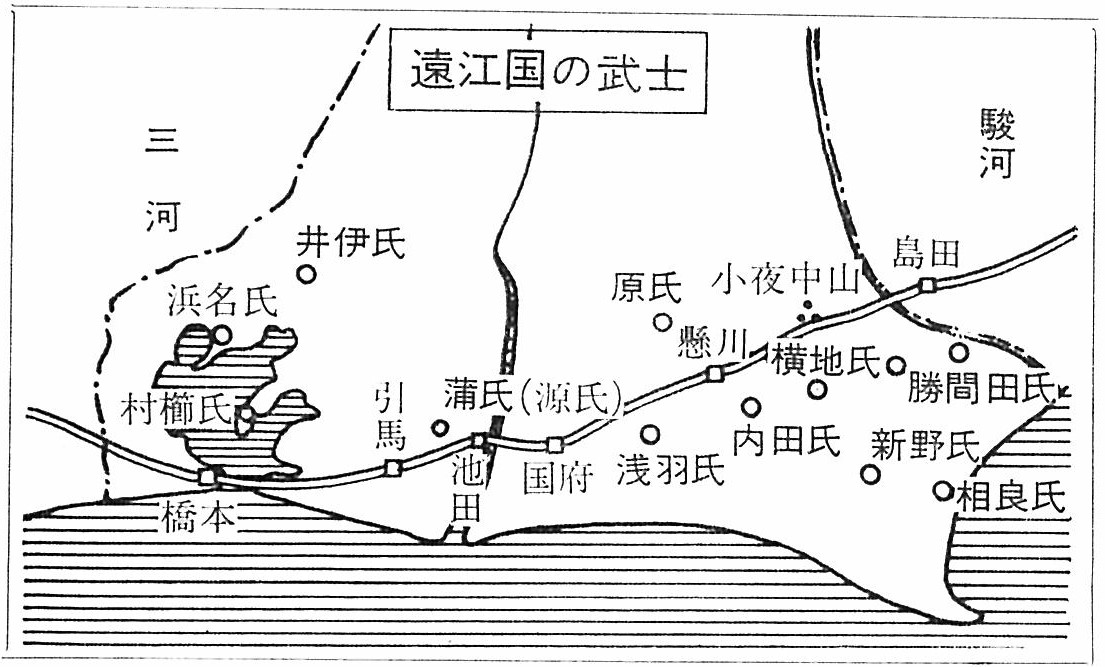

【井伊氏】井伊氏 引佐郡引佐町井伊谷の城山と下屋敷。

この地に井伊氏の祖先共保(ともやす)誕生の井戸がある。

【浅羽氏】浅羽氏 磐田郡浅羽町字柴の円明寺の西側といわれる。「からほり」の一部が残存している。

【内田氏】内田氏 小笠郡上内田村上内田王子(いま掛川市)に、内田三郎家吉の墓と伝承されるものがある。

【原氏】原氏 掛川市原谷の城山。

【横地氏】横地氏 小笠郡菊川町東横地などが伝承地。

【勝間田氏】勝間田氏 榛原郡榛原町道場の清浄寺付近に城址がある。(山崎常磐「勝間田氏遺蹟の調査」『静岡県史蹟名勝天然記念物調査報告』五集)。『倭名抄』では榛原郡勝田郷にあたり、「加都万多(かつまた)」と註してある。氏姓の場合も勝田とも書き「かつまた」とよませている。

【相良氏】相良氏 榛原郡相良町徳村が伝承地。

彼らは、いずれも荘園(しょうえん)などの管理人(荘官)であったろう。国司(こくし)の代官として派遣されてきた目代(もくだい)(代理人)の圧迫にたえかねて、自分の開墾した土地を中央の貴族や社寺に寄進して、そこの荘園とし、管理人になったと思われる。

【武士と大番役】この武士たちは、「大番役(おおばんやく)」といい、三年のあいだ交代で京都にのぼり、皇居の警備にあたらなければならなかった。そのじつは平氏が、家臣の組織をつくるためのものである。しかも必要な経費は、すべて自弁である。武士たちは、これらの悪条件の中で、新しい政治と新しい政府をもとめていた。

遠江国の武士