わたしたちがくらす東広島市には,人々のくらしを助けるはたらきをしてきた人がたくさんいます。そのはたらきを伝える石碑(せきひ)や話などが残っている地域もあります。

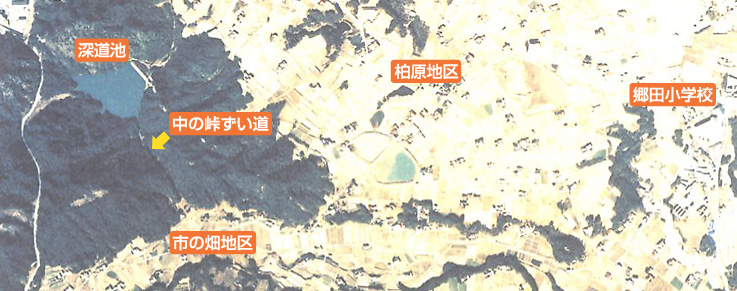

ここでは,郷田小学校の近くの西条町郷曽(ごうそ)に位置する「中(なか)の峠(たお)ずい道(どう)」をつくり,人々のくらしを助けた沖田嘉市(おきたかいち)さんについて学習していきます。

※ずい道…トンネル(中の峠ずい道は,水を通すトンネル)

現在の中の峠ずい道(西条町郷曽) |

沖田嘉市さん (1873年~1939年) |

| なぜ「中の峠ずい道」は必要だったのかな。 また,どうやってつくったのでしょう。 |  |

| 「中の峠ずい道」の近くの村,「柏原地区」は,ずい道ができる前は,どんな様子だったのか調べてみよう。 |  |

<水不足になやむ村>

昔から米づくりがさかんな柏原地区(かしょうばらちく)では,毎年たくさんの米が実ります。しかし,昔は4年に1回は雨が降(ふ)らなくなる日照(ひで)りが起こっていました。近くに川もなく,ため池も干上(ひあ)がるために稲(いね)がかれ,米が実らなくなるのです(干害(かんがい))。

柏原地区には,10ヘクタール(10万平方m,だいたい学校の敷地(しきち)10個分)の広さで,深さ18mの深道池(ふかどういけ)という大きなため池があり,そこから水を田へ引いて米をつくっていました。深道池に水がいっぱいであれば,柏原地区は水不足にはなりませんでした。しかし,深道池のまわりの山は小さく,流れ込む水はほとんどなく,雨水にたよっているので,一度水を使うと1年や2年では水がたまりませんでした。柏原の農家(のうか)の人たちにとって,水不足はとても大きななやみでした。

| 柏原地区の干害の原因をノートにまとめましょう。 |  |

|

|

豆ちしき 【東広島市のため池】 豆ちしき 【東広島市のため池】 |

| 東広島市は,昔から米づくりがさかんでした。ぼん地で平らな土地という地形を利用して,たくさんの田んぼが開かれ,今も米づくりがさかんです。その米づくりに欠かせないものが水です。川の少ない東広島市では,川から水の引きにくい田んぼに水を入れるために,たくさんのため池をつくっています。 現在,市内には,約4,500のため池があります。 |

<ずい道をほる>

『干害をふせぐためには,小田山川(こたやまがわ)から深道池に水を引いて,いつも満水(まんすい)の状態(じょうたい)にしておけばいい。』という考えは,以前(いぜん)から(1909(明治42)年ごろ)ありました。しかし,小田山川と深道池の間には岩山(いわやま)がありました。そのため,小田山川から深道池に水を引くためには,岩ばかりの山を327mもくりぬくトンネルをほらなければなりません。柏原の人々は,とてもできない工事だとあきらめていました。

| 干害をふせぐためには,岩山をほってトンネルをつくらなくてはいけないんだ。 |  |

| 沖田さんは,なぜずい道をほろうと決意したのでしょう。 |  |

沖田嘉市さんの決意 沖田嘉市さんの決意 |

| 沖田嘉市さん(1873年~1939年)は,みなさんが通う小学校がはじめてできたころ(今から140年ぐらい前)に生まれました。わかいころは,工事のぎじゅつを学ぶためにアメリカにわたったこともあったそうです。 1926(大正15年)は,大変な日照りが続きました。柏原地区では,水不足で田植えもできないほどでした。沖田さんは,水のなくなった深道池を見て,「小田山川の水を深道池に引くずい道をほる必要がある。そこで,ずい道をほる工事をどうしてもしなくてはならない。自分ののこりの命をこの工事にささげよう。」とかたく決意したそうです。 その時,沖田嘉一さんは53才でした。 |

|

岩山をくりぬいて,トンネルをほることを決心した沖田さんでしたが,「できもしない工事をするなんてばかげた話だ。みんなのめいわくになることだから,やめさせよう。」などと言う人たちの反対にあったのです。

しかし,沖田さんの命がけの決心を聞いた村長さんや友だちが,ずい道工事がひつようなことを何回もせつめいしました。そして,きびしい約束を守ることで,やっと工事をしてもよいことになりました。

1927(昭和2)年3月25日,沖田さんはたった一人で,ずい道工事を始めました。近くに小屋をたてて,朝は星が見える時間から,夜は月がかげをつくるまで,毎日ただ一心(いっしん)にほり続けました。

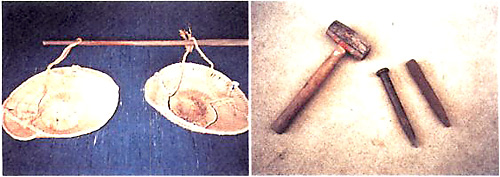

沖田さんは,夏は,暑さをさけてずい道の北側から,冬は,あたたかい南側から工事をしていきました。カチンカチンとつちとのみを使って固(かた)い岩をくだきながらずい道をほっていったのです。

1928(昭和3)年の春,沖田さんがずい道をほり始めてまる1年たったころ,ずい道は2mほり進められていました。自分がほったずい道を見ると,涙(なみだ)が出るほどうれしく思ったそうです。

村の人々とのきびしい約束

○ 工事に必要なお金はいっさい出さない。

○ 途中(とちゅう)で工事を止めたら,ずい道を元の通りにして,こわしたもののお金をはらう。

| 沖田さんのずい道工事の様子から感じたことを,みんなで話し合ってみよう。 |  |

沖田さんが一日にほった量 |

使った道具(左が「もっこ」,右が「つち」と「のみ」) |

| なぜ,柏原の人々はずい道工事を手伝うことにしたのかな。 |  |

1929(昭和4)年には,30m近くもほり進みました。沖田さんの真剣(しんけん)な姿(すがた)に心をうたれたことと,どうしても水がいることとを思い合わせて,みんなでずい道工事を手伝うことにしました。石工(いしく)さんをよび,ダイナマイトも使って,工事はどんどんはかどりました。沖田さんは手伝いにまわり,力を合わせて一生懸命(いっしょうけんめい)はたらきました。

<深道池に水が流れた>

1930(昭和5)年8月15日,ついに中の峠ずい道は完成(かんせい)しました。はじめは反対していた人も,大変はずかしがって「沖田嘉市さんは,昭和の禅海(ぜんかい)だ。」と言ってほめて称(たた)えたそうです。

ずい道工事を終えた沖田さんは,郷田小学校に続く道を広くする工事にとりかかりましたが,1939(昭和14)年5月,その工事のと中でなくなりました。66才でした。

中の峠ずい道が完成したことで,深道池の水はいつも満(み)たされるようになりました。柏原の人たちの沖田さんへの感謝(かんしゃ)の気持ちは強く,のちに石碑(せきひ)をたてたり,盆(ぼん)おどり歌に読みこんだりして,沖田さんの功績(こうせき)を今に伝えています。

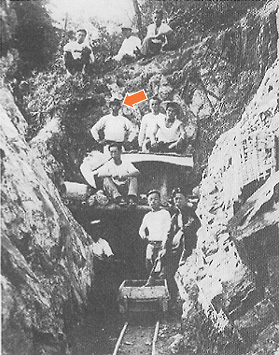

矢印が沖田さん (開通当時の写真) |

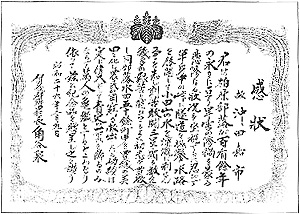

村から沖田さんに送られた感謝状 |

沖田嘉市の石碑 |

| 郷田盆おどり歌 |

| ハァ…郷田大池には 深道がござる 深道深いが 水子が多い ハァ…日照り続けば かんばつ続く これをわずろうて 水子の人は ハァ…思案なげ首 苦労をすれど 別にこれとて 良策なし ハァ…これを見かねた 一人のお方 その名も 沖田の 嘉市というて ハァ…年は六十で 元気な男 トンネルぬいたぞ 山水とりて ハァ…池の水をば ゆたかにせんと 妻子をすててと 山にとこもり ハァ…雨風わすれて この世をすてて 一人でこつこつ 二年のあいだ ハァ…ほれどもつきぬ 岩石なれば 日々毎日 苦労をなさる ハァ…これを見かねて 水子の人は 話をまとめて 大金出して ハァ…これで日照りも なにおそれんや ありしこととて さてめずらしや |

| 中の峠ずい道がどのようにして造られたのか,年表で確かめてみよう。 |  |

中の峠ずい道ができるまで

| 西暦 | 年号 | 村の様子・人々の動きや願い | 沖田嘉市さんの動き |

| 1805 | 江戸 | 森林が開かれ,柏原村ができる。 | |

| 深道池がつくられる。 | |||

| 1909 | 明治42 | ずい道をほる計画がもちあがる。(着工されない。) | |

| 1926 | 大正15 | 柏原村の水不足。日照りが続き田植えができない。 | ずい道をほる決心をする。 |

| (昭和1) | 多くの人々が反対する。柏原村の人々も反対する。 | 「何とかして水を引きたい…。よし,余生をささげよう。」 | |

| 1927 | 昭和2 | ずい道工事をゆるす。起 工 式 | 1人で工事を始めることになる。 |

| ・4人の出席 | |||

| ・少しの酒,さかなを用意 | |||

| 中の峠ずい道の南側からほり始める。(冬は南側,夏は北側から) | |||

| 工事はなかなかはかどらない。 | |||

| 1928 | 昭和3 | 時々青年団員が手伝いに来るが,2日と続かない。 | 北側2mほり進む。 |

| 1929 | 昭和4 | 県下で40年来の大日照り,稲がほとんどかれてしまう。 | 30mほり進む。いっそう勇気を出してつちをふるう。 |

| 柏原地区の人々が手伝う気になる。 | |||

| 石工が来るが続かない。 | |||

| 1930 | 昭和5 | 板城などから4人の石工が来る。 | 水路工事にとりかかる。 |

| ダイナマイトを使って,工事を始める。 | 石工の炊事の手伝いをする。 | ||

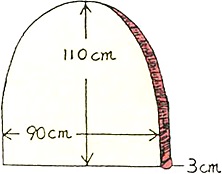

| ・長さ327m ・高さ1.2m | |||

| ずい道完成 | ・はば0.9m ・費用2700円(当時) | ||

| 1939 | 昭和14 | 沖田嘉市さん,亡くなる。(66歳) | |

| 1950 | 昭和25 | 「沖田嘉市翁の碑」建てられる。 | |

| 1975 | 昭和50 | 「中の峠ずい道の碑」建てられる。 |