1 1 | | |

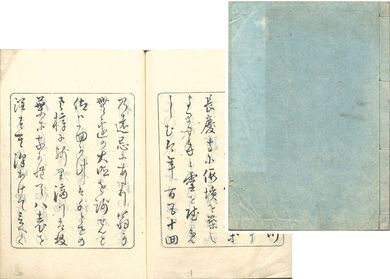

元禄甲戌冬十月祖翁世  2 2 | | |

| を□したまひて幾星 |

| 霜を経れとも外か濱筑 |

| 紫のはて薪樵るをの子 |

| 小舟に櫂とる海士も |

| その風骨を慕ハさる |

書なし爰に武江深川  3 3 | | |

| は祖翁應栖の地に |

| していぬる年先哲等 |

| 長慶寺に仮墳を築し |

| より年々霊を慰め |

| しむ。今年百五十回 |

| の遠忌にあたり翁か |

| 無邊の大徳を詠せんと |

| さハ面かけは千とせの |

| □□に残り滴りは枝 |

| 葉になかれてハ表を |

| 潤す天澤あけて言へく |

もあらす此日四方の  4 4 | | |

| 風子集いて徹夜せん |

| と追薦の吟に脇を連 |

| ねしまゝ四季の詠まて |

| そこはかとなく書加へ |

| 梓にのせて深川淀集 |

| と名つくる事とは |

| なりぬ |

| 弘化改元甲辰陽月 |

| 多少庵鬼吉 |

| 鬼吉 |

| 霞翁書 印 |

かつらき山のふもとを  5 5 | | |

| 過るに |

| よもの花はさかりに咲て |

| みね/\ハ |

| 霞わたれる空のけしき |

いとなつかし  6 6 | | |

| かりけれは |

| はせを |

| 猶みたし花に明ゆく |

| 神の顔 |

| 古抱山宇に秘めおく処の真蹟を寫 |

| 逮 夜(1) |

| 年寄し(2)も出よ初しくれ | 鬼吉 |

| 木の葉集て打くへる曲突 | 三千州 |

| 塩ものゝしほの利たる味もなし | 溪雨 |

| 又の便りの舟荷おくるゝ | 吉 |

| 北山の風か誘引て月清き | 州 |

| 秋されにける萩に薄に | 雨 |

半過鳴子といへる□編て  7 7 | 吉 | |

| 今にちらほら斯波の家筋 | 州 |

| 指を折る被所銕漿の心あて | 雨 |

| 更衣して靡く(3)忌竹 | 琴松 |

| 烏帽子魚また東雲の雲の下 | 州 |

| からすの覗く馬の寝た跡 | 吉 |

| 水菜蒔仕舞へは月も近うなり | 松 |

| 肱(4)を曲ても身に入る項(5) | 雨 |

| 又□□軒の簾は夏の儘 | 吉 |

| 干上る衣の蔟はね出す | 州 |

| 尊としな雲なき花の流汲 | 雨 |

| 佛の坐とて光り幾春 | 松 |

| 各碑前に額つく |

| 霜の芝盡せぬみちのしるへ哉 | かつしか | 素月 |

| 松風のあとはしくれとなりにけり | 百間 | 徐柳 |

| ひとしくれ通してあとの時雨哉 | カウ戸 | 棠功 |

斯(カク)てこそ道(ミチ)のしをりそ枯尾花(カレヲハナ)  8 8 | 江戸 | 青阿 |

| 山茶花や一枝折て佛間入 | 粕カへ | 巴曲 |

| 常磐木や蹲(ウヅクマ)る度ひとしくれ | 神戸 | 喜並 |

| 今降(フル)と小鳥の鳴やかれ尾花 | クシ作り | 宇羅々 |

| はせを忌にせめて手向ん松の露 | 羽生 | 一松 |

| さわ/\の音や手向の枯尾花 | 金鈴 |

| はせを忌や流るゝ水の末長き | カサ原 | 志張 |

| 初しくれ旅笠のすゝひ洗ひけり | 清久 | 岑松 |

| 古池に蛙の吃る小はるかな | 百間 | 奇石 |

| 日のそこは寒し小春の暮のかね | 寿松 |

| 風流(リウ)のほねや残りてかれ柳 | 雨蘭 |

| しくるゝやおもへは寒し池の面 | 大カ | 竹賀 |

| 木からしや墳(ツカ)にさしたる杜若(カキツバタ) | クラ松 | 琴松 |

| 枯はてし今もかをりて翁草(クサ) | 百間 | 梅年 |

| さひしさをわするなど降時雨哉 | クシ作り | 寿瓢 |

| 病(ヤス)む雁の聲かも霜に猶寒し | 江戸 | 三千州 |

時雨るや膝(ヒザ)をかゝへてよもすから  9 9 | タカヤ | 鳳水 |

| 耳に入音皆さむき夜なりけり | カサ原 | 奇松 |

| 祖師堂の古ひぬかけや冬の月 | カノ室 | 志水 |

| 言の葉のうへに置けりはつ時雨 | 百間 | 松右 |

| 笠ぬけは身にしむ墳(ツカ)の時雨哉 | ハシノス | 川風 |

| 四方へ香のよう届けり朝の梅 | クラ松 | 桃園 |

| 海(ウナ)原の西日尊きしくれかな | 登戸 | 梅峩 |

| 曲(マカ)らすに行やかれのゝ柳かけ | 就泉 |

| 今にすらその香は写り霜の菊 | 江戸 | 三千雄 |

| 濡(ぬ)るゝのも手向なりけり翁の日 | 不動ヲカ | 咲草 |

| 井の水のぬるみを汲や霜の朝 | 神戸 | 言二 |

| やみに出て月にもとるや寒念彿 | 三河 | 茶園 |

| 遊袋(ユウタイ)の中そ床しき花日記 | 清地 | 花松 |

| その道(ミチ)をふみひろけたる枯野哉 | 松溪 |

| 茶の園や千とせも醒(サメ)ぬ花の色 | 百間 | 紫山 |

| 鰛(6)迯す手先まて来るしくれかな | 三河 | 卓池 |

帰り咲(ザ)け百五十(モモイツ)とせのはなの数  10 10 | 江戸 | 溪雨 |

| 霜の菊しらぬむかしを見せにけり | 由誓 |

| 法莚(7)に湊て(8) |

| 一碗の茶に挙けりしくれの日 | 紫山 |

| 衾にへたつ湖の風 | 徐柳 |

| 常盤木を鳩も荒さす栖馴て(9) | 鬼吉 |

| 肩にそつきし朸(10)へな/\ | 楽之 |

| 秤目もはつきり分る月明り | 素月 |

| 露にはしりのわろき冂口(11) | 奇石 |

| 新酒に雙六うちのむた歩行 | 琴松 |

| 出る/\いへと舩の隙とる | 奇松 |

| 空癖のついて日和の定らす | 川風 |

| 床しき鳥を窓開て待 | 鳳飛 |

| 約束をした時は来ぬ鰹賣 | 梅峩 |

| 塘(12)の普請にさる真土もつ | 文民 |

| 閑(13)なる月の出て有桑の上 | 言二 |

宮迂されし朝の眠たき  11 11 | 松圃 |

| 青藁のむしろに蚤(14)のむくりこみ | 愛山 |

| 根木の臼の音のほく/\ | 竹山 |

| 日受さへひとつふたつの花の笑 | 棠功 |

| 佐保姫鷹(15)の遊ふ狩して | 梅年 |

| 御納戸の薩摩木綿もすされし | 雨蘭 |

| 郷へもとれは元の名になる | 清水 |

| 瑞籬(16)の石とかはるも夢の間に | 寿松 |

| 寒さわすれてうめの飛咲 | 咲草 |

| 鰒仲間こゝろおち付あけの鐘 | 志水 |

| 文珠四郎の淬き(17)覚ゆる | 就泉 |

| 巻暦手飼の乕(18)に汚されて | 松渓 |

| 後架も持ぬ海の世渡り | 鳳二 |

| 帯をする山に衣を脱し山 | 分阿 |

| 月にしっとり直垂(19)の袖 | 巴曲 |

| へんてゐの踊あとなき法の徳 | 淡月 |

茄子の畑は□してゆく秋  12 12 | 松右 |

| 縄引の多い銚子の街道筋 | 寿三 |

| 柱も板もそろふ〓目(20) | 梅交 |

| 憂事の蓙には染ぬ歌合 | 蘿丈 |

| よいうるほひの晴てしつけき | 吾楽 |

| 結ひ□瓠もありし花の下 | 鳳儀 |

| 蚤の陀羅尼につゝく喋り | 寿松 |

| 四季の〓 |

| 山茶花の日をかりてほす双帋(ソヲシ)かな | 江戸 | 乙人 |

| 冬の田や飛ゝ(トビー)によき旭さす | クシ作リ | 卜人 |

| ひと霰過(アラレスコ)して雀群(ムレ)にけり | □井 | 悟道 |

| 呼るゝをしらすに通る頭巾かな | 上サキ | 豊逸 |

| 風音の枕はなれぬ千とり哉 | 豊春 |

| ひとさはり松に時雨の野末かな | 一寿 |

| 二度まても時雨て見えし畑の鶴(トリ) | 上會下 | 鳳玉 |

| はるの野や雨のきのふはむかしなる | 岩セ | 若彦 |

翌ありとおもふおろかや夕桜  13 13 | ツハキ | 鳳儀 |

| 飛蝶(トフチトヤウ)(ママ)に静なる日となりにけり | 乕山 |

| さひのなき筑波は菊の日和哉 | ニカンノ | 松月 |

| ぬく真似をしてすれ違ふ頭巾哉 | カサ原 | 明石 |

| こゝろミや先正月と筆初 | すさみ |

| 今朝降た雨のかわきや小春凪(21) | 川田ヤ | 北山 |

| 日帰りのみちはかわらぬ野菊かな | 水フカ | 一舩 |

| □そゝくほとは水あり苔の花 | ワシノ宮 | 竹志 |

| 時雨ねはけふもはてぬか山の雲 | マナ板 | 鳳能 |

| けふの日は鐘も聞えぬしくれ哉 | 明願寺 | 文戯 |

| 日あたりて襟(エリ)祝ひなる帋衣(22)かな | 辻 | 鯉尺 |

| 柯(23)なりに吹(フキ)込雪や戸のひつミ | 四友 |

| 下草のかわく間を斯胡蝶(コノコテフ)哉 | 長宮 | 殊山 |

| 草蓑(ミノ)に月の雫(しツく)やなく蛙 | 如繍 |

| ちりかゝるふくさにたゝむさくら哉 | 川サキ | 照月 |

| しつまりや花もこゝろも夜るのこと | 江戸 | 仙路 |

気(キ)のなかいものゝかきりそひはの花  14 14 | 江戸 | 漁楽 |

| とひ起(ヲキ)て聞や旅寝の鹿(シカ)の聲 | 椿 | 寿三 |

| しくるゝやよしの枯葉のさわかしき | 淇水 |

| 野の末に塔(トヲ)の見えけり秋の月 | 鳳二 |

| 十分に酒(サケ)も飲(ノミ)けりすゝみけり | 杉戸 | 栗園 |

| 月もなく夕暮おそき紅葉かな | 槃柳 |

| 噺し来て別るゝ門の餘寒(24)哉 | 一草 |

| 寒菊や日頃咲たる花の形(25) | 盛恵 |

| わひしさや蚊遣りの跡の今朝の露 | 竹宇 |

| 苔むした碑の傅(26)や閑子鳥 | 奴佛 |

| 春もまた柳のいとの寒みかな | 英枝 |

| 来て見れは家も草木も時雨けり | 朶川 |

| 四方の春梅一色の匂ひかな | フクロ | 千里 |

| 梅か香にはつみ過たる薄着哉 | カスカヘ | 松圃 |

| 咲初て翌(27)の床しきさくら哉 | 如柳 |

| 暇乞して梅か香に彳みぬ(28) | 中ノ | 楽山 |

顔に火のもゆる思ひゃ鞴祭り(29)  15 15 | 大場 | 起笑 |

| 線(セン)香の匂ひゝろかるかすみ哉 | カスカヘ | 里屋 |

| はら/\として明にけり蓮の雨 | 巴雪 |

| 遠き世のかをり残りぬ梅の花 | 曲江 |

| いさゝかな雪を掃けり問屋前 | 江雪 |

| 夕立や一村越て日の餘(アマ)り | 江鶴 |

| 松風は濡(ヌレ)て音なし夕時雨 | 江月 |

| 伐(キリ)なから雫(しタし)ふるふやかきつはた | 呂風 |

| うくひすの時を違(タガ)へぬ日さし哉 | 雨丈 |

| 只の夜は火を焚(モ)しまの砧(キヌタ)かな | 寥雨 |

| 橋守の聟貰ふ夜や鳴かはつ | 竹塢 |

| 須广(30)明石千鳥斗りは月の隈 | 謂南 |

| 日たまりのあれは虫鳴枯尾花 | 淡月 |

| 晩鐘の時雨は夜へかゝりけり | 高スカ | 康年 |

| 大輪に勝らぬ菊のかをり哉 | 大道 | 文瓊 |

| 近よれは鴎も濡ぬ花の雨 | 太郎彦 |

翌日もある花に夕への名残かな  16 16 | 大場 | 翫水 |

| 庭かりに隣へ行や夏の月 | 春就 |

| 佐保姫(31)の霞織込ふもと哉 | 百間 | 愛山 |

| 武士(32)の記念なりけり鳥おとし | 竹山 |

| 蝙蝠(コウモリ)のかすつて行や二日月 | 英山 |

| 一夜つゝ月も実入や稲の花 | 鯉水 |

| 煤(スス)にもならす残りけり峯の雪 | 清水 |

| 春雨や戸棚(トタナ)から出る料理草 | 盛花 |

| 見るほとの花に屑(クス)なし朧月 | 路丈 |

| 静さを糺(メーズ)の鳴や初時雨 | 露竹女 |

| はつ雪に恥(ハジ)る被(カツギ)のよこれかな | 徳力 | 吾楽 |

| 徨(たゝズ)めは背中(セナカ)ぬくとし梅の花 | 大桑 | 山雅 |

| 啼雲雀(ヒバリ)見上て時(トキ)を知(しル)日哉 | 梅賀 |

| 枯ながら風に聲持尾(ヲ)花かな | 登戸 | 分阿 |

| 月入て木の間にくらき燈(トヲ)籠哉 | 梅交 |

| 黄鳥(ウくひス)や水見る足の踏(ふミ)ちから | 梅竟 |

はなれ鵜(ウ)の潜(ク)りぬけたり花の雲  17 17 | てる女 |

| 白菊や雪なら枝のおほつかな | 蘿丈 |

| 木ふりにもかまはぬ梅の強さ哉 | 大澤 | 子朗 |

| 提(サケ)てよき蛤(ハマクリ)つとやうめの花 | 竹萬 |

| 鳴(ナ)神の跡やしはらくなくかはつ | 琴嶺 |

| 沙汰なしに春の来て居る野梅哉 | 貞佐 |

| 姫百合や峠(トヲゲ)手前の茶屋の畑 | 亀洗 |

| 趣(ヲビ)は宵のうちなりおほろ月 | 其洲 |

| 此風にうこきもやらす花の雲 | 氷佳 |

| 蕣(アサカヲ)や垣根は夢(ユメ)の捨(ステ)ところ | 神扇 | 楽之 |

| 戦(ツヨ)風は花にさはらぬす(ス)みれ哉 | 百間 | 松歌 |

| 秩(チゝ)父根はまた雪ありてはつ蛙 | 柳二 |

| 二階(カイ)より高き隣や鹿(しカ)の聲 | フクロ | 馬六 |

| 清チ | 文彦 |

| 鳥の寄樹(キ)から暮行枯野哉 | 累五 |

| 刈株(カリカ)をかそへて語(カタ)るしくれ哉 |

その夢(ユメ)の尾花に  18 18 | | |

| のこる枯野かな | 鬼吉 |

| 丙午初夏 仙鳬書 |

1

1 2

2 3

3 4

4 5

5 6

6 7

7 8

8 9

9 10

10 11

11 12

12 13

13 14

14 15

15 16

16 17

17 18

18