1

1 2

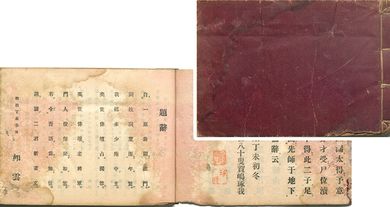

2題多少庵俳檀志卷首

今也宿老相踵上鬼籍俳運

將傾雖以予不肖承第八世

正統不能紹先師之芳躅而

恢興祖業俯仰慙靦冷汗濕

背多年矣○有枕流榛山二

子汲柳家之流遠溯淵源温

百年盛衰以傳同人之遺聞

可謂勉矣稿成示予々精讀

一過稱善併及諸子之序跋

亦能補本書遺漏太得予意

3

3謂予也薄德菲才受尸位瀆

名久焉而庵下得此二子足

雪其汚辱以面先師于地下

即呵禿筆題蕪辭云

維時明治龍集丁未初冬

多少庵正統八世八十叟賀嶋琢我

題辭

自一蕉翁闢此門。

詞枝詞葉逐年繁。

我郷多少庵中主。

奕世俳壇占獨尊。

奕世俳壇老將軍。

門人俊傑聚如雲。

若令吾語爲無信。

請讀二君新著文。

明治丁未冬日 如雲

源清き葉柳の下つ流れにうつろへる吾がともからの凉しき姿見るからにうれしくこヽに半歌仙を卷きて祝詞に代ふるになん

4

4さまさまな花の香結ふ實梅哉 琢我

老音床しき籠の鶯 高甫

いつとなく服紗捌きの能うなれて 知后

野菜よしかと腰を屈める 五柳

一天に雲なき月はめつたなし 甫

引板の工合は水加減なり 窓月

ウ弦音に秋の狩塲のわやわやと 柳雫

寄つてもつけぬ馬の足かき 風湖

慰みに俵扱ふ土藏の番 松二

見ぬ振りをして見るが可愛き 我

思ふ事つくせぬ文をかしくとは 梅窓

したヽか降れと初めての雪 柳生

ふく喰うて戻れと月はまた若き 華推

持草臥れし袂提灯 松月

松島の景色書いて語りても 梅雨

木魚蒲圑に菊桐の紋 蕉年

七重八重花又花の咲き滎江 后

古人以來笑み含む春 我

題詞

枕榛二子多少庵俳檀史といふを編みて余に一言序せよといふ余は頭丸き僧なれども貧相孤相の相にしあればいつまでも子僧にて名僧高僧ともなれず唯序をツイデと讀むことを知れば何かのツイデに人に代作を賴まむと待ち搆へをれども生憎結搆相な人も來ず其内やヽとの催促に何と書てむてつぺんのあたまかくよりすべもなししやうことなしに唯一句

蚤の跡思ふ存分かきにけり

癢い所へ手の届いた御名作御手抦々々々と無しようやたらにほめたてるものは松雫とは不似合な栗本なにがし晝寐の夢心地にかくなむ

丁未舊の水無月麻病消渇の祈願所中瀨の虚空藏堂に於て

年々歳々花相同じきも歳々年々觀る人は同じからず同遊指を屈すれば半は既に落花流水と伴へぬあはれ其色を愛で香を慕ひて百芳爛熳の面影を止めたる此卷ぞ仙園に遊べる心地こそすれ

一と庭に寄せて見榮や金目貫

七十叟 佳月庵松二

5

5涓々たるいさヽ小川にうつれる月影も浩々たる大洋に入りては金波万頃の趣を示す柳下の流れ源同うして末は百家の趣を異にせる其俤永く此卷に寫されぬ吁水聲月色古今なけれども波瀾止水の樣々に影を宿せるこそをかしけれ

月舍す葉先の廣き芭蕉哉

八十叟 凌雲亭高圃

三冬暖氣なく枯木寒巖による所六花繽紛一夜鶴裳を被りしあした皓々たる万象忽ち珠玉の光りあり柳門の俊傑皆逝きて荒寥たる風景轉昔日を偲ぶ時、梢の深雪春を喚起する余情あるは抑此ふみか

不二の雪見つヽ裾野の藥掘り

七十七叟 清風樓柳雫

多少庵俳檀史序

郷友山高枕流海老原榛山二氏の共纂に係る多少庵俳壇史成を告るに臨み平素漆膠の交ある俳仙内山知后得意の好文字を躍らし卷首に一言せよと需む盖し榛山は画伯海老原古行翁の令孫にして予が祖父栗園幼時古行に師事し丹青の技を學ぶもの誼辭すべからず即ち受て之を見るに秩序整然細大漏さず精粗遺さず端を繹ね尾を探り約して卷中に收む眞に俳界の完璧也予豊一片點綴する所なくして可ならむや

今や文學の曙光は暗黑の時代を破りて何れよりか光被せんとす左れば一と度經來りし事實を基礎として之が研究の成果に資せんとす詢に當然の順序にして最も成功し得べき業なり予淺學寡聞會て俳諧の素養なく從て現時其風潮が果して高尚の品性を持し不抜の信念を有するや否やを知らず今暫らく武士道に籍て言んに樽爼折衝の間に受たる彼の元祿文明の一は實に兵學研究の時代なりし也則ち當時最も其薀奥を極めたる兵學者山鹿素行一派が赤穂義士をして不磨の成實を得せしめしと倶に現代に於ける武士道の研究が全く此時代に依りて其大半を得來りしが如く俳道の研究に於けるも亦々斯の如くならざるべからざる也

抑も我郷の俳諧其由來する所實に舊し矣而して其間名士の輩出せる屠龍の文を屬し摶虎の章を綴り錦心の句を吐き繡膓の字を弄ぶ者何そ限らん夫れ一片の草花も造化自然の妙理を具し數行の文字も尚且人生の美を藏す天地の福音誰か其玄妙に驚嘆せざらむや矧んや數世連綿たる多少庵の系統や、事蹟や、俳風の變遷や、社中の列傳や一動一靜交々錯綜して情的琴線に觸れ快樂の音、斷膓の響、各其情致を感得するに至ては鬼神を泣しむるの慨あるおや是れ我郷俳壇の重鎮として夙に儕輩に超絶し腹笥便々古今の諸書を收めし枕流榛山二子が苦心焦慮以て物寂たる本史を編みて時代思潮を發輝し採長補短の意を完からしめ所謂古人の心を以て今人の耳目を統裁せんとする素志ならずとせむや意氣の壯熱誠の旺又當代俳界の義士と稱すべき也予久しく筆を地方新聞紙に染め加ふるに刻下埼玉忠魂録編纂を兼ぬ繁机物色すべからず乃ち率然禿毫を執り所感の一端を記して序文に代ふ維摩經に曰く佛一音を以て法を説しに衆生隨類各解脱と予又我郷の俳壇界に於ける本史の刊行に對して云爾

明治丁未の年小暑前一日埼玉新報川越支局編輯室に於て凉風廉を拂ふの時

栗堂 鈴木鴻識

6

6序

多少庵俳檀樹立以來茲に百有余年俳人幾百俳風幾變、時に盛衰あり人に逸事ありと雖記録なく口碑なく其事蹟杳として殆むと窺知すべからず、爲に金玉の名吟も土中の賓石と等しく埋沒し、名士の閲歴も鳥兎の經過と與に消滅せむとせり。這般我親友枕流榛山二子之れを遺憾とし俳檀史編纂の事あり。此擧たる誠に至難の業にして材料の穿鑿事實の判斷等、根底の結搆より始めて枝葉の附置に及ぼささるべからず、本書の凡例にも直接参考書百十八種往復文書一百八十一通等のことあり、著者の遜辭を以てするも此くの如し、其他杖を曳て寺社に古趾を探り辭を卑うして草盧に遺什を索むる等、學力と識見とを要するのみならず、非常の丹誠と苦心とを以てするにあらざれば能はざるなり。而も能く成功して埋れたる故人を蘇息せしめ朽ちたる事實を復活せしめたる功は實に多大なりとす、就中里行古行父子及栗園の事績を發見せるが如きは最も稱揚すべし、三人孰れも画を以て名高きが故に其名に掩はれて俳檀に於ける功勞を忘却せられむとせること殆むと蕪村の歴史に似たるものあり、俳書中里行古行の名を見るも画伯圓臨齋東淵春淵父子と同人なることを知る者少く、又栗園が名知識の稱高き延命院の阿闍梨桃園の肖像を画くに精進潔齋期月を費したるを聞くも桃栗二園が熟柿の甘き俳友たりし關係を知る者稀なり。吁蕪村は子規によりて其名高く行園三人は流山両士によりて知らる。其他多少庵の俳系を明かにし百數十家の列傳を江湖に紹介せる事實は我俳檀の發達に一時期を劃せる者と謂ふべし。拙子亦二子の親友として親しく本史の成れるを見る其喜びや知るべきなり、是に蕪辭を陳ねて両子の勞を謝し、併せて本社の万歳を三唱すといふ

明治丁未晩夏 東海麗玉謹て序す

7

7序

寛文のむかし桃青の翁が深川の庵に植ゑたる芭蕉は年毎に其葉ひろごり榮江て婆娑たる其影八十余州の津々浦々まで至り至らぬ猥なきぞめでたき中にも柳門の流れを、むすべる多少庵は深川六庵の一として秋瓜居士の穿たれし泉とこしゐに清く八世のうごま琢我大人に至るまで其餘流を汲むものつきず早くも百歳の星霜を閲しぬこたび我友枕流軒のあろじ手月如凄庵のあろじ榛山ぬし、せちに思ひ立ちて其歴史を編まむことを企て拮据經營あまたの辛苦をおかして屑とせず遂に此俳檀史の稿を卒へ玉ひつるいさほは秩父の山のそれよりも高く堀兼の井のきわみなきがごとく深く奇しきことにして誰やらが舟になり帆になり風の芭蕉哉の句意にもかなへてん古語に曰く氣に感して始むる時は須叟にして消散し心に感して成す時は末遂けて成就すと實にや何連くれがし社とて數ある俳檀の中歴史編纂のことはしも本史をもて其嚆矢とたヽへむも誰かうべならじずといはむ今現にいます同人はいはず死せる故人の名譽を尋ねてこを千歳に傳へむとする功德は千僧の供養にまさりて枯骨も宍づき亡魂も得脱せむこと何の疑かあるべき、さはれ人の爲に計りて忠なるぬし等が陰德などて陽報なからむいでや某甲又蟷螂の斧に似たる痩腕をふるひてぬし等の傳を叙し、もて其序に代へむか榛山ぬし姓は海老原如凄庵と號すたヽひ名は三郎兵衛杉戸の人なり齡未だ三十路の上をいくばくも越し玉はねど聰明なる性は詩歌俳諧文章學問のうゑにまでも深く行渡りて冷かなるべきことには、あくまで冷かに熱すべきことにはすなはち熱す其のするどなる才は事に衝りて能く斷はり友に交りて又人を擇び玉はねど生れ得て超然たる人格は染め汚すべくもあらず、ぬしの初めて柳風社に入り玉ひし頃はまだ二十にも足らぬ齡なりしが胼の題を探りて

胼の手や生ける牡丹の葉の狂ひ

8

8と歌ひ出しに一坐の人々皆舌をふるひて其奇才におどろきたりといふ中頃感じ玉ふところありてや新派に轉じぬ其句に

天皇は神にしませは四方拝

負雞の疵いたはるや附け藥

打水や穀屋の前のつみ俵

晒井や徂徠と其角隣り合

朱唇皓齒酸漿ねふる徐ろに

醉ひしれて同じ事いふ新酒かな

寒食や棚に煤けし藥鍋

冬されや野に立て我れ画中の人

枕流ぬしは又手月ともいひ山高龍觀僧都のことなりかし明治五年野の栃木に生れ玉ひしとかや現に高野の龍燈精舍に住持せらる其性いたく書を好みて博覧精通探り玉はざる事なく又俳に遊びて其吟詠し玉へる玉句名什少なからず人となり淡然泊如天の爵を尚び地の位を屑ずとせず奇骨あれども薀みて顯はさず混然として愚に隱れ玉ふぞたふとき其句に

籠ぬけて障子に昇る螢かな

鴨なくや焚火にあふる油壺

釋迦を師に莊子を友に冬籠

呼はれとも知らて過行く頭巾かな

見回れば柳は暗し不如歸

炭つぎて軒の雨きく一間かな

などあり

あはれ此二人のすぐれ人よ柳門の流れを廻瀾して正風の源にかへし玉へてよと望むものは其末席に侍べる雪光齋のあろじ知后明治四十とせといふふみづき三日

漣や千々に光りを秋の月

枝ふり葉ふりのくしくたへなるおもむきを見るからに園の主のいそしみも思ひ出てられてゆかし

根分して芭蕉こヽにも榮江けり

秧村

9

9春華秋月は心の友幾世を汲めとも盡きぬ流れに故きを温ぬる史の林は清風香露のおもむき長し

萩桔梗野は八千草のさかり哉

機洲

もと木の根さしよろしけれはうら木のさか江いやまして葉末の露の白玉に月もやとりておもしろし

林なす紅葉も元の一木より

喜風

凡例

一編者が本書の編輯を企圖せしは客冬十一月の頃なりき然れ共歳晩多忙の折抦なりしかは其儘となりて本年初春再び此企を起し先つ内山知后子に相談せしに知后子は大に其擧を賛し史科蒐集に力を盡さむことを誓はれたり因て愈之れを發表する前提として連句例會の當日榛山は本社の宿老諸子に計りしに皆賛同の意を表せられしかば編者の意志は茲に一層鞏固となり始めて編纂に着手することヽなりしは本年二月の上旬なりき即ち榛山枕流各部署を定め榛山は材料蒐輯の方面に方り枕流は組織潤色の方面に衝ることヽなりぬ扨愈着手となりて材料蒐輯に取りかヽりたる結果は意外の失望にて社員は更に熱中せられず唯姓名と持句の三四句も寄せらるればそれにて足れりとなし玉ふ如き有樣にて從て修史の材料となるべき文献は一も寄贈なく殆むど手の着けやうなかりしに幸に大高高圃子のみは初めより熱心に藏書を盡し参考の資料ともなるべき事は細大洩さず老筆を呵して親寫寄贈せられしかば漸く四月初旬に至りて第一回の草案は成りたれとも紙數僅に二十五枚南枝以後琢我子に至る間に生じたる出來事の一班に過ぎず編者の落膽は實にいふべからざる者ありき斯くして第一回の編纂は失敗に終らむとせり

二編者は第一回の編纂が失敗に歸したりと雖も此に全く挫折せず第二回の編輯を企て榛山は極力捜索の方面を擴張し知己に問ひ古老に發信して材料を求め枕流は徧く俳書句集等を繙閲して本社の干係と形勢とを尋ね斯くの如くして費したる幾多の勞力は終に徒勞とならず漸く曙光を認め得たると同時に小林喜風子は柳居秋瓜間の俳系上有力なる指導を寄せられ大高高圃賀島琢我の両宗は或は藏書中より或は口碑中より参考となるべき資料を筆に口に身力の及ぶ限り捜索助力或は指導せられ知后松二の先輩よりは又有益なる談話を得又社員諸子よりは自家の閲歴及び玉什を寄せられ之に加ふるに編者が碎心焦慮の結果によりて發見せる故人の遺蹟は着々其歩を進め此に始めて第二回の稿を起すことヽなりぬ即ち此俳檀史是なり

10

10三古典を按ずるに史は元史官の稱にして古昔支那には右史左史ありて朝廷の政績及び天子の言行を直筆して範を垂るヽを司る我朝中古以來又史の官ありて大政官の文書を司るとあり故に一家の記録にありては史と名づくべきにあらず末世史官の事廢れ野史外史なる者出て一家の言を立てヽ歴史編纂の事盛むに行はれたれとも是

れ國家は社會變遷の跡を叙せるもの然るに今一家の事績を記載せる本書が史と稱するは潜越に似て妥當ならず應に俳檀志と書すべし而も敢て俳檀史と題せる者は世の慣用に從ふのみ世の慣用せる史の字義は多分「過ぎ去りし事蹟の記録」てふ單純の意味に用ゐらる故に本書も此意味に從ひ叨りに志字を箝用して俗耳を惑はしめざることを欲せしなり

四本書を脱稿する迄に於て榛山より材料蒐輯又は事實取調の爲め書信を發したる數は百二十五通枕流の發したる書信五十六通合計一百八十二内返信を得たる者九十七通枕流榛山の會見二十七回書信の往復五十二回の多きに至り得る所本書通じて僅に百余枚勞する事多き割合に得る所甚た少し之れ一に編者不文の致す所なりと雖材料の豊富なる割合に取るべさ史科少なかりしに依る

五本書編輯に要したる材料及ひ参考書は俳書俳史句集書信を通じて六百七十五種内本書の直接材料となたりる者は百十八種に過ぎず今煩を恐れて掲げず

六本書載する所多少庵列傳迄は皆典據証蹟ありて一も杜撰の者と覺しき者は取らず其門下の小傳中故人の傳の如きは口碑遺言と故老の談話とに據り又は其人の遺句に徴し面目を瞑想し着筆すと雖編者の文才に短なる素より生動活躍の妙を欠き虎を画て却て猫に類するが如きは實に故人の罪人なり編者は甘むじて其罪責を受く

七本書は参覈數次誤謬なからむことを勤むと雖も編者の淺學寡聞なる欠漏誤謬なきを保し難し看客幸に是正を玉はヾ幸甚

八門下小傳中現存の諸子に於て編者未だ一面の識なき人あり故に或は失當錯誤又は知らず識らず忌諱に觸るヽことあらば編者不敏の致す所故意に出るにあらざれば幸に寛恕を給へ

九門下小傳中甲に詳しくして乙に省畧し或は賛辭に過き或は諛詞に類する者ありと思惟せらるヽ所なきを保し難し然れとも編者は素より虚心平氣甲を揚げ乙を貶する如き不公平阿薫の筆を弄したるにあらず親しく面識交際せる人は平素其言行を見聞するを以て人となりを知るに熟し面識なく常に疎濶なる人は其爲人性質を詳にせざるに依り自然想像に馳せて還て其面目を害せむことを恐れ省筆の法に從ひたる者少なからず又賛辭諛詞に類する者あるは是れ編者が不文筆力の到達せざるが致す所なれば幸に海恕を請ふ

11

11一〇社中の小傳中列次錯雑せるものありと雖其次序によりて人格を上下する者にあらず唯編纂の都合によりしのみ

一一雪操園繁宗を多少庵列傳中に加へしは宗は多少庵を嗣號せずと雖琴松雪蓑の中間に於て庵事を攝行せられたるを似てなり

一二本書先人社員を呼ぶに敬稱を用ゐず止むを得ずして用うる時は芭蕉先師を單に翁といひ先人を叟といひ同輩以上を子といふ然れども混雑を厭ひて多くは名をいふ敢て編者が驕慢に依るにあらず

一三南枝は多少庵を嗣號せざりしことは明かなれども多少庵系譜中に第三世に列し其功績著大なるを以て俳系に從ふて多少庵第三世となせり

一四本書脱稿後發見せし材料両三種ありたれとも偉大の事實にあらざるを以て稿を改むることをなさず他日再訂することあらば增補せむ

一五小傳中各子の玉什甲に多く乙に少なく本書中前に擧たる者を傳中に再出せるは皆編輯の都合によりたる者にて決して是非褒貶したるにあらず敢て其恣に取捨したるを謝す

一六多少庵下の出身は勿論當社に功勞あり又は干係を有せる人は成るべく小傳中に網羅せむことを勤め以て此篇中に收めたり

一七本書の編輯に付ては榛山枕流同一責任なりと雖材料蒐輯の疎は概して榛山の罪に歸すべく執筆不完全なる責は一に枕流にあり自ら顧みて不肖の編者が非望の擧を企てたるを耻ると與に又深く同人に謝す所なり

一八本書中編者が父祖の傳紀を載せ又は編者自身に關する記事ありと雖そは編輯の順序として事實を採録したるに止まり編者の不遜に出づるものにあらず

一九知后子の序文榛山枕流の傳を叙せられたる好意は深謝す然れとも賛辭當を失して當り難し因て其改作刪除を請ひたれども仝子の許さヾるを以て卷首に措く看官幸に編者を以て自ら衒ふとなす勿れ

二〇本志料蒐輯上賀島琢我大高高圃小林喜風の三子に負ふ所多し編者の深く謝意を表する所なり

二一本書編輯に關し指導及び注意を垂れ又種々の便宜を與へられたる諸氏と題什序辭を賜りたる各位に深謝す

以上

明治四十年七月 編者識

わか慾は

等身にもと

夏書きけり

枕流

12

12多少庵俳檀史

目次

第一篇 総論 一

第二篇 多少庵社開立以前の景况 三

其一 東花坊來遊の傳説 三

其二 蘿月庵素秋 三

其三 當時の俳諧と俳句 四

第三篇 多少庵の系統 五

其一 多少庵の俳系 五

其二 多少庵先師傳 六

一 松尾桃青 六

二 岩田凉莬 七

三 各務支考 八

四 中川乙由 九

五 貴志沾洲 一〇

六 佐久間柳居 一〇

七 德永太蕪 一一

第四篇 多少庵社の事蹟 一二

其一 多少庵の開檀 一二

其二 多少庵世々の事蹟 一三

其三 多少庵社俳風の四變 附俳諧連句の作例 一八

其四 定時の句合會及ひ句集の板行 二三

其五 里行古行父子と栗園の画功 二七

其六 龍燈山奉額句輯 二九

第五篇 多少庵代々の宗匠 三一

13

13其一 鈴木秋瓜 三一

其二 日下部波靜 三二

其三 中野南枝 三三

其四 島村鬼吉 三四

其五 島村梅年 三五

其六 戸ヶ崎琴松 三六

其七 野口雪蓑 三七

其八 賀島琢我 三七

其九 島村しげる 三八

第六篇 多少庵社中列傳 三八

上篇 三八

一 鴨田北海 三八

二 石塚机芸 三九

三 島村竹夫 三九

四 島村芳洲 三九

五 齋藤紫山 四〇

六 大作いづみ 四〇

七 坂卷徐柳 四〇

八 島村松二 四一

九 秋葉樂之 四一

一〇 大澤幸山 四一

一一 佐藤松溪 四二

一二 武井一和 四二

一三 前田圭中 四二

一四 竹内松圃 四三

一五 折原柳宇 四三

一六 中村秀圃 四三

一七 天野欽宇と其子欽哉 四四

一八 戸賀崎琴糸 四四

一九 岩崎寄石 四四

二〇 市川一川 四五

二一 富澤氷淳と其子鳳眠 四五

二二 大高壽松 四五

二三 大高高圃 四五

二四 高木岑松 四六

二五 松本草補 四六

二六 小松青圃 四七

二七 川島鳳旭 四七

二八 池田花松 四七

14

14二九 武井松谷 四七

三〇 安藤素外 四八

三一 内山知后 四八

三二 井上清二 四八

三三 五月女蕉年 四九

三四 加藤喜松 四九

三五 小久保鳳儀と鈴木庚年 四九

三六 小久保鳳二 五〇

三七 市川徐來 五〇

三八 萩原柳雫と其孫活美 五〇

三九 鈴木一塚 五一

四〇 深井二樂 五一

四一 伊草梅雨 五一

四二 折原二蝶 五一

四三 齋藤菊美 五二

四四 關根關山及松湖春甫 五二

四五 柳井柳生 五三

四六 大作松月 五三

四七 鈴木華推 五四

四八 島村龜遊 五四

四九 中原窓月 五四

五〇 深井一星 五五

五一 新井一友 五五

五二 板橋風處 五六

五三 内山麗玉 五六

五四 板橋竹水 五七

五五 篠原我友 五七

五六 秋葉一覺 五七

中篇 五八

一 海老原里行古行父子と鈴木松江栗園湘東の三代 五八

二 秋山智心と其子孤隣 五九

三 藤城聞義 六〇

四 野口道俊 六〇

五 大島有隣 六一

六 小林連枝と栗原傳枝 六一

七 池上巴高 六一

八 神田雨蘭 六二

九 萩原常盤 六二

一〇 海老原築山 六二

一一 飯盛はな女 六三

一二 傾城夢野 六三

一三 岩城光雲 六三

一四 島村竹山 六三

一五 齋藤圖南 六四

15

15一六 土屋粱虎 六四

一七 延命院桃園と其弟子山高素柳 六四

一八 松永素蝶 六五

一九 戸ヶ崎草知 六五

二〇 小久保巴曲雨十父子 六五

二一 島村露竹女と其女れんてるの姉妹 六六

二二 島村松右 六六

二三 關根知泰 六六

二四 海老原一風 六六

二五 釋 和月 六七

二六 岡本米子 六七

二七 川島秋喜 六七

二八 渡邊雲二 六八

二九 内山小蓑 六八

三〇 鈴木虎遊 六八

三一 五月女盛惠 六八

三二 瀨田一草と蟹谷朶川 六九

三三 内藤槃柳と其子柳司 六九

三四 佐藤喜鶴 六九

三五 折原柳雨 七〇

三六 萩原柳二 七〇

三七 島村清水 七〇

三八 關 松嵐 七〇

三九 日西東嶺 七〇

四〇 石神華城 七一

四一 井上放牛 七一

四二 蟻道晴雨松曉清彦英枝の五俳 七一

四三 奇俳四人 七二

下篇 七二

一 新井梅窓 七二

二 中村五柳 七三

三 知久知友 七三

四 鈴木栗堂と弟龜堂 七四

五 吉澤浦舟 七四

六 矢部雪鼎 七四

七 佐川枕之 七五

八 藥師寺出放 七五

九 吉田雲枝 七五

一〇 内山柯亭 七五

一一 伊草梅隣 七六

一二 村瀨不昧 七六

一三 依田一杉 七六

一四 千野岐路 七六

一五 中村景仲 七七

16

16一六 小林喜風 七七

一七 晋 機洲 七七

一八 會田秧村 七八

一九 栗本松雫 七八

二〇 上原如岳 七八

二一 加々爪桃堤 七九

二二 關根右角 七九

二三 白石両習 七九

二四 關根文里 七九

二五 大里北史 七九

二六 中村一花 八〇

二七 柳井柳枝茂田茂山增田一聲の三土 八〇

二八 梅處梅兒松翠雨讀一宇晴山の六俳 八〇

二九 社中逸傳俳士五十七人 八一

第七篇 多少庵下の俳系 ○に俳士時代別 八二

第八篇 結論 八六

多少庵俳檀史

手月枕流

如凄榛山 共輯

第一篇 総論

孔聖會て詩を序して獨り牧者の詠を稱し。万葉古今の集成りて往々地下の吟を載す。盖し思ふに上代人情素朴、言言相傳ひ口口相唱ひて言辭文章と去ること遠からず。故に七情内に動きて言詞忽ち玉を成す。宜なり牧童傖夫の吟、堂上卿相の詠と亦簡ぶことなきを。情致いよいよ深くして感吟の傳ふべきもの亦益多かりき。中世以後内外相通じ彼我往來して、百物日に新たに言語繁雜を加ひ交通の便万般の用、多々文字に依るを要す。此に於て乎、文字詞章の學月に發達し、言と文と全く相離れ、上代素朴雄壯の風は漸く浮華繊弱に失し、詩歌吟詠の術亦巧思を弄し、題詠の事起ると共に門地の懸隔學殖の有無は全然諷詠と干渉し、所謂國風なるものは堂上雲客の専有に属し、傖夫牧童の口氣は以て撰集に入る能はず、其結搆専ら想像に走り眞摯質實の氣風は全く地を拂ひ、唯三十一言の死的文字を羅列するに止れるを見る、其間亦具眼の士なきにあらざりしも、時勢の潮流と文物の變遷とは容易に廻瀾復古を容さず、弊風日々に熾むにして國風の精神全く消磨し去らむとするに際し、社會の嗜好は俳諧歌の一調なる落首道歌の一格を唱起し、從て俳諧連歌なる者其間に流行せり。

足利氏の末世より織豊二氏を經て斯道益々隆むに、照后新たに天下に號令し戈を偃せ文を興すに及びて俳諧の連歌彌々勃興す。即ち宗祗、宗長、肖栢、宗鑑、紹巴、昌叱、守武等の名匠輩出し、守武は獨吟千句を公にし、宗鑑又犬莬玖波を著はして大に俳道を振作す。然れとも句式未た整頓せず俳諧として猶幼稚なるを免れす。尋て松永貞德あり、淀川、油粕、御傘等の書を著はして以て俳道を論じ、宗鑑の誤りを正す、是に於て俳諧漸く全きに歸せむとす。貞德の門に季吟、重賴、貞室あり。重賴の友に宗因あり。宗因創めて談林調を唱ふ。其門下に西鶴あり、才思縦横亦其師に愧ず。西鶴と時を同じうして伊丹の鬼貫なるものあり、重賴、宗因に學びて別に一派をなし伊丹風といふ。

17

17斯くして俳諧社檀は一時群雄割據の形勢を現出し、其歸着する所を知らざりき。既にして寛文年間に至り、天一つの俳聖を降せり。姓は松尾名は芭蕉桃青と號す、季吟の門より出で初めは洒落を旨とし曩祖の遺風に凖繩せしが、其老熟するに及びて風格超然世表に卓絶し、能く滑稽洒落の文字を假りて幽玄奥妙の詩情を發揮す。所謂言と文との一致的調和を計りて以て之を大成し、死的國風の弊害陋習を抉剔して其精神を復活し以て天下の俳諧となせり。是に於て乎俳諧の眞意、平民的文學の風格は整然として定りぬ、呼びて正風と云ふ。贄を執て其門に遊ぶもの二千余人と稱せられ、僅に名を聞き風を慕江て自ら門流と稱する者に至りては又數ふるに遑あらず。就中群中に傑出して能く其衣鉢を襲ぐに足るもの一千余人、其角の江戸風、支考の美濃風、乙由の伊勢風、嵐雪の雪門の如き能く祖風の一端を取て其三隅を包羅せる者。此に於て上王候より下は牧童野娘に至るまで天下蕩々皆其風を學び、一丁の文字を解せざる者も俗言俗調直に眼界の景致を直冩し、七情の發して節に中る所往々名句を詠して、後葉に噲炙するに至て元祿の風格亦海内に遍し。

我多少庵の俳檀を此地にたつるもの、盖し其余流を汲みて地方の特調を發揮し、以て百年の平民的文學を維持す、其功績亦實に沒すべからざる者あり。顧ふに杉戸の地たる奥羽街道に濱し、其程を計るに江戸を發して奥羽に向ふ者、必ず草夢を此地に結ぶへく、舊幕時にありては樞要の宿驛たり。南郭、廣澤、蕃山等の碩儒、支考、抱一、一九、文晁等の雅伯過りて以て幾夜の宿を假りたるも亦少なからざりき。是等偉人名士の談抦は多少當時の士人をして其胸臆に何等の印象を殘したることなしとせず。然らば既に俳諧なるものも多少庵開檀以前早く此地に開けたる亦知るべきのみ。降りて天明寛政の頃に至りては、名古屋に久村曉臺あり、江戸に加舍白雄あり、京都に高桑蘭更あり、與に正風中興の三傑と稱せらる。其他谷口蕪村、大島蓼太、成田蒼虬等も時代を同うして東西に旗幟を飜し、天下靡然として俳諧に遊ばざるものなし。其門人を以て自ら居り江湖を漫遊行脚する俳人亦少なからず、是等の影響は廣く地方に及び、樞要杉戸の如き宿驛にして其余波を被らざるべき理なきをや。况むや當時の風俗頗る驕奢風流を尚び、庄官富豪等の江戸に往來する者又其風潮に俗化し、琴棊書画を弄ひ挿花香茶の藝道に耽るもの多く、豪遊家産を傾けたる人も少なからざるをや。俳諧の之と伴うて起るべきは免れざる數なりとす。

然れとも能く一時の流行に傾かず、以て今日に將來したるは多少庵社中の力なりといふべし。當時多少庵と時代を同じうして狂歌なるもの勃興し、天明狂歌集、扶桑圖會、偐万葉等に散見せるもの、杉戸に琴成、〆高、爲塗、泰輔あり百間に神外房、高成、金の内侍あり戸嶋方面に粂仙人、友安、鶴亭あり、須賀に燒次、角組あり、高野に高積、道俊、忠義あり、皆高手の調なり。所謂其門流と稱するもの社をなし連を結びて當時の俳道と拮抗したるや知るべし。而も此派全く廢れて今は形跡を留めず。唯多少庵の一派能く命脈を維持し其遺風を今日に傳來したるは、風格能く人情に合し吟詠に便なりしによるべしと雖、代々の宗匠德望ありて能く後進を獎勵し、後進も亦能く前輩を推戴して、琴瑟相和し師弟相依るの美習其間に在したるにあらざるなからむや、地方文學史を編まむとせば實に其重をなすべきもの。而も其事蹟を筆して以て後昆に傳へむとせし人なし。今や俳檀の宗匠高手皆老て青年新進の徒未だ就かず、口碑空しく朽て其遺句多くは亡びむとす。早く筆を着て以て之れを叙するにあらずむば季札遺釼の悔あらむ。是れ余等管見不文を敢てせず、先づ馬骨を千金に進めて隗より始むる所以なり。然れども敢て自ら歴史的体面を裁斷して、恣に先人を品隲し又叨りに評論を加へず、唯其遺句と逸事とを蒐輯して史科となし以て來者に貢献せむとす。便を計りて章を別つこと左の如し

18

18一 多少庵社開立以前の景况 二 多少庵の系統

三 多少庵社開立以後の事蹟 四 多少庵代々の宗匠

五 多少庵社中の小傳 六 多少庵下名流の系譜

第二篇 多少庵社開立以前の景况

東花坊來遊の傳説=蘿月庵素秋=當時の俳諧と俳句

其一 東花坊來遊の傳説

多少庵の杉戸に俳檀を立てしは連溪庵南枝に始まる。然らば南枝以前此地に俳諧なかりしか、是れ一の疑問にして未だ解决せる者あらざるも、俳門廻瀾の餘渦は業己に波及しつヽありしものならむ。馬貞丈の高野奇談集載する所左の一節あり

寛永元年九月十二日東華坊支考行脚の途次杉戸宿へ一泊連中仙臺屋にて歌仙一卷興行あり翌十三日前程を急ぐ旨斷はりて強て出立す一同這松まで送りて別れぬ、支考高野を過き大根洗ふ婦女を見て

秋風や青女か洗ふ葉蘿蔔

と吟じけるに婦女案するおももちもなく

秋風に堪へぬ姿の案山子かな

と笑ふ支考喫驚す婦女支考の姿を熟視して

乙女子が績麻のたヽりなす宿に

今宵の月をかたりあかさん

と詠ず支考其夜婦女の茅屋に一宿す中畧翌日發足するとて

秋風や尾花がもとの思ひ草

婦女取敢ず

思ひ寐の戀ならなくに雁の聲

と、支考果して斯くの如きことありしや否やを知らずと雖、口碑亦一概に排斥すべきにあらず。

19

19其二 蘿月庵素秋

降て天明寛政の頃に至りては南埼玉郡蓮谷に蘿月庵素秋あり。姓は加藤氏其家農を業とす、素秋少より稗史雜書を愛讀し又俳句を好む、其父某元より學事に疎とし素秋が讀書を惡み毎に誡めていふ、讀書は躄者の業農家にありては第一の禁物なりと、素秋資性孝順能く面從すと雖、天賦の嗜好は容易に廢書を容ざず、一夜切りに讀書の念起りて止ます。然れども常に父と同室に臥するを以て、点燈して書を讀まば父の怒りに觸れむことを恐れ其寐息を窺ひて熟睡せるを知り、密かに人に借る所の太平記と短棨とを携ひ辛うじて家を出で、鎮守の社殿に行きて精讀す。初め想ふ第一の雞鳴を期して家に還らむと、而も興味津々として湧き來り終に曉を徹して卷を措かず、旭日三竿に上る頃ほひ始めて夜の明けたるを知り、心狼狽して悔ゆと雖及ばず、苦慮煩悶卷を取て飜弄揣摩し、心私かに無事家に歸るの策を構ず、策の出る所を知らず、百慮全く盡き、眼を紙面に轉じて知らず識らず讀過する者一二行、長大息して且讀み且つ悔ゆ。既にして興又來り歸るを忘れて停午に及ぶ。父曉明覺め來りて側を見るに素秋あらず、意に謂ふ彼れ厠に行くと既にして家人皆起きて素秋なし、乃ち逃亡すと思ひ依て之れを家人に語る、擧族相駭き告げて四方を捜索す、之れを鎮守の社中に得たり、父初めて天性の矯め難きを悟り、夜間及び雨雪の日を限り書を讀むことを許せりといふ。素秋爾後業大に進み數々江戸に出吟して早く高手の名あり。後ち檀を立て社を結び、行田羽生方面より千住に至るの間各社と風光し、時々又〓を曳きて巡遊す、俳名一時に高し。素秋會て知名の句を分類して四季に配す卷帙上下二卷あり其句數千に上る、爲に月を閲すること廿四回、蘿月の號は是れより來るといふ。時に句あり

綻びて蠧魚は出てたり反古袋

蠧魚逐はぬ情をふみの主かな

と惜ひ哉、此集傳はらず

素秋は文政の末年病むで歿す。臨終の時其友南枝枕頭に進みて辭世を問ふ、素秋將に昏々として永眠に就かむとす、南枝の此語を聽き活然眼を開き、

冬川や向ふの岸が近くなる

と言ひ終りて瞑すといふ。

素秋と時を同じうして百間に春曉亭南枝あり、晩年相携ひて社を立つ、當時社中知名の人には

素重 東翁 越子 可候 岩花 賀松 富山 古仙 和水 池柳 雪溪 甘己 魚水 眉月 素山 繁彌 花蝶 不及 里人 長路 露時雨 魚川 里翠 遊魚 大路 錦江 歌舟 昌水 梅里 致候 止犁 止雁 喜遊 五仙 和仙 吐曉 柳有 巴高 徐來 蝸牛 里杏 露慶 啓賀 中和 雪濤 吐園 渭北 泰路 岑曉 如溪 松翠 不干 元風 郁之 不朴 文枝 琴里 蛾山 蘭十 里行 古行

等の六十余人あり、優に一方に旗幟を飜すに足る、盖し素秋は多少庵開檀史上の陳勝たるものか。

20

20其三 當時の俳諧と俳句

寛政十二年三月晦、南枝の春曉亭に於て興行せる百韻あり、以て當時の俳風を窺ふべし。今其一部分を左に示さむ

其日から訪ふ人多し花の主 素 秋

鳴らす硯も若芝の上 南 枝

春風をつらせる駕に光らせて スキト 古 行

いつより早き殿のお下り カスカベ 吐 園

頓て建つ普請の小屋のとさくさと スキト 雪 濤

飪になるを待たで酌み出す スキト 里 杏

月影のくたけもやらす裾野の井 露 慶

夏出た旅のあはせほしかる ウチマキ 不 干

頭陀にまで秋はいろいろ實の入て カスカベ 渭 北

娘一人で樂に世を經る 泰 路

鰐口のおとも隙なき願ほとき ハスヤ 中 和

室で咲せた梅の直のよい ス カ 啓 賀

寒からぬ梢と見江てひたき鳥 柳 有

雨の降る日も退窟はなし 徐 來

嘶けは次も嘶く家つヾき カ ス 吐 曉

まだ扱にならぬ對陣 キレト 巴 高

よう晴れて尖き後の月の影 筆

露ふりこほす荻の上風 ニシハラ 松 翠

寐ころんで居ても田刈が世話になり 琴 里

ふんふん匂ふ飯の大釜 スキト 蝸 牛

下 畧

當時社中に於て毎年春秋二季に櫻の卷月の卷なるものを刊行するを例となせり、爰に天明二年三月刊行櫻の卷の一部分を掲けて當時の姿調を見るに供す、口繪は里行の筆にして上高野左右なるまのヽ彫刻にかヽれり

繋るヽ牛の手抦や山さくら スキト 里 行

松一木雲の絶間や山さくら 不 及

雲もまたはなれはなれやはつ櫻 里 人

古里と思はぬけふや八重櫻 長 路

櫻狩矢立の墨の盡るまて 百 間 素 山

都出て又みやこあり山櫻 繁 彌

湊程船つなきけり山さくら 花 蝶

暮やすき松を裾野や山櫻 露時雨

見もしらぬ人に馴行く櫻哉 魚 川

あふ度の人に告るやはつ櫻 里 翠

出て見れは客もひとりや初櫻 遊 魚

月の出ぬ夜も有明の櫻哉 大 路

春の日のなかめもあかぬ櫻かな 錦 江

21

21茶もかをり酒もかをるや山櫻 歌 舟

暮るヽ迄止める手抦や山櫻 昌 水

風に雲晴てつもるや山櫻 ムメタ 梅 里

人はみな雲のうへなり山櫻 ハスヤ 中 和

山里へ琴から通ふさくらかな 百 間 致 候

晩鐘の聞江て暮れぬさくら哉 琴 里

碁の石の飛んたは見江す花莚 止 犁

筏士の山に續いて櫻かな 止 雁

炭燒の小屋も世に出て櫻哉 喜 遊

山櫻目をおとろかす都人 五 仙

鐘にさき鐘にちり行く櫻哉 和 仙

峠から闇に影さす櫻かな 蛾 山

闇に來て月を尋ぬる櫻哉 蘭 十

寒からぬ雪の宿あり山櫻 南 枝

櫻哉只さくらかな櫻かな 素 秋

第三篇 多少庵の系統

多少庵の系譜=多少庵先師傳

其一 多少庵の俳系

多少庵は蕉門の俊傑中川乙由に出ると稱す、其俳系を示せは左の如し、

宗因 露沾 沾德 沾洲 鳥醉 白雄

芭蕉 凉莬 乙由 柳居 太蕪 秋瓜

支考

多少庵第一世秋瓜は始め柳居に學び、柳居死して其上足太蕪に就く柳居亦談林調の正系たる沾洲に學び、彼の有名なる大高子葉等と同門たり、後乙由に就て伊勢正風に入る、其句調の談林に類似せる所あるは此故なり。斯くして多少庵の源流は柳居より出でヽ其正系を繼たる者、然れとも正風中興の英傑と稱せられし加舍白雄亦柳居の統を受け秋瓜と時代を同うす、其同流の誼よりするも又秋瓜の人格より推すも、白雄と交りの厚かりしを知るべく、從て其句作の相談等も屢なりしならむ。是等の影響は秋瓜の風調詠格に少なからざる變化を及ぼしたる者あらむ。

多少庵の俳系は左の如し、

一世 二世 三世 四世 五世 六世 七世 八世

秋瓜 波靜 南枝 鬼吉 梅年 琴松 雪蓑 琢我

仙瓢 六草庵

今多少庵の俳風を明かにせんが爲に其先師の傳を叙せむ。柳居始め談林の門に入ると雖、後正風に歸したる者正系は伊勢派にあり。次に乙由は翁晩年の直弟なりと雖先輩として凉莬に私淑し、又支考に援助を得たる者少なからず。盖し其伊勢風の成る實に二人の力多しとなす。故に多少庵の事を叙するには蕉翁を以て始祖となすは勿論にして次に凉莬と支考とを併べ擧て乙由に至り、統を柳居に下すを正當とす、唯柳居が句格を見る者の爲に其先師沾洲の小傳を併叙す。

22

22其二 多少庵先師傳

正風俳祖松尾桃青=岩田凉莬=各務支考=

中川乙由=貴志沾洲=佐久間柳居=德永太蕪

(一) 松尾桃青

俳諧獨學に曰く

松尾桃青幼名は金作、後に忠左衛門、正保元年伊賀上野赤坂に生る、藤堂修理の家臣なり。万治三年修理の嫡子新七郎雅名蝉吟と云へる人早世せしかば、桃青此人の遺骨を吉野山報恩寺に葬りて遂に家に歸らず。同四年春北村季吟の門に入り俳諧を學ぶこと七年、洛の山東に住して泊船堂と號しぬ。

寛文の末江戸に下り、小石川の水道普請役となり、其功を竣るの頃薙髪して風蘿房といふ。深川に庵を結び自ら芭蕉を植江て樂しむ。是より世擧て芭蕉庵と稱す。初めの名を宗房といひ後桃青と改め、無名庵、簑虫庵、瓢中庵、杖錢子、是佛坊等の諸號あり。素より學識宏博、氣象飄逸、且つ佛頂禪師に悟り画法を森川許六に得たり、才識兼備、其俳祖となるや偶然にあらず。

斯して國中を巡歴行脚し、石山の奥に客居して暫く幻住庵の幽閑を樂しみ。貞享四年の秋には鹿島の吟行あり。同五年には社國を携ひて大和に遊び、元祿二年には會良を率ゐて陸奥に旅す。同七年の秋伊賀にあり、浪華より招く者ありしかは奈良の重陽をかけて赴かむと、支考と惟然とを伴ひ風遊するの日痢病を煩ひて大坂御堂前花屋仁右衛門が後園に臥し其病中

旅に病むて夢に枯野をかけまはる

と吟じつ、之れ辭世の一句となりて終に歿しぬ、歳五十一才。其妙句の中、東坡か西湖の詩に萠せる者は、

象瀉の雨や西施のねぶの花

新古今の韻より出し者は

田一枚植ゑて立去る柳かな

王維が詩の妙をあらはせしは

古池や蛙飛び込む水の音

よく味へば實に幽玄限りなきの趣味を知る者は

花の雲鐘は上野か淺草か

一寸見れば、何でもなきようにて、偖言ひ難き句は

木の下は汁も鱠も櫻かな

濃厚なる一句は

六月や峯に雲置く嵐山

精深極りなき句は

名月や池をめくりて終宵

桃青未た若かりし頃、談林の俳友と交りしが或時

枯枝に鳥のとまりけり秋の暮

の句を唱ひしかば衆其妙に驚きて桃青を上坐に直せしとぞ

又或年越路に遊びて

あかあかと日はつれなくも秋の風

23

23閑寂なる者は

白露に淋しき味を忘るヽな

既望の作には

十六夜は僅に闇の始めかな

平穩中無限の悲凉を寓する者は

塩鯛の齒莖も寒し魚の店

如何にも自然の眞處を得て面白きは

山路來て何やら床し槿草

梅か香にのつと日の出る山路かな

花ばかり山は日頃の朝ぼらけ

稻妻にさとらぬ人の尊さよ

道の邊の木槿は馬に喰れけり

盆過ぎて宵闇くらし虫の聲

今日はかり人も年よれ初時雨

桃青初めは談林の風なりしが、終に杜律の風骨を探り西行か山家集の寂寥をたとり、幽玄の体に人情の理窟を離れ、こヽに全く正風の俳諧を大成すといふ。

(二) 岩田凉莬

凉莬は伊勢山田の社司名は正致通稱は又次郎後權七と改む。俳諧を好みて圑友齊と號し神風舘と稱す、享保二年四月十八日年五十七にして歿す。

其名句と稱すべきものは

うれも應これも應なり今朝の春

鍬さげて叱りに出るや桃の花

何事のあはたヽしさや雉子の聲

身の上を只しをれけり女郎花

鹿の音の呼ひ出す杉のあらし哉

汁鍋のあとむつかしや冬籠

大勢の手にあまりける螢哉

俳家奇人談に載する所左の如し

凉莬は勢州山田に在住して神官なり一とせあたり近き花見むと假そめに草履はきて出て歸らす人をして尋ねしむるに見あたらす然るに莬は近所の花より直に思ひ立て洛の東山へ行き其より播州須磨寺の櫻戀しく又うかうかと終に長崎までたとり行しとなむ實に無我の雅人と稱すべし老後危篤におよびて門人枕上に立より辭世を乞ふ莬眼を開きて

合点じや其曉の子規

といひつヽ又繰りかへして曉の其なるべしやと再按の聲聞ゆ乙由傍にありて此期に臨むで何の疑ひあらむ其曉の子規と高聲に呼はりければ會水筆を執て記す時莬莞爾として息絶江たり

とあり、斯く死ぬる今には至るまで尚其句の再案をなさむとす、熱心の程思ふべし、而して乙由の「此期に臨むで何の疑ひあらむ其曉の子規」の一語は、名僧知識の引導に超て活潑々地の好手段、莬の成佛せる必せり。

24

24(三) 各務支考

俳諧獨學に曰く

各務支考は美濃の人なり、初め襌門に入りて鑯藏主といへり。弱冠の頃

吹毛釼也春三月 斷膓牡丹花下風

といへる偈を作りて宗門の高僧等に末賴母しく思はれしも。他の僧に猜まれ終に山田に身をかくしけるが、いつとなく俳家に親しみ交はりつ。凉莬其才を惜しみ、勸めて芭蕉の門に入らしめたりといふ。支考の別號は華表人、桃花仙、東花房、西花房、盤子、獅子老人といふ。其學問は儒佛に渉り文章に巧みなれば自分も文章を以て自負せり、されば其著書に十論古今抄などあり、其發句に至りては決して上手といふ能はす、唯晩年故園に歸りて美濃風の一派を起せしにより支考の各世に高きなるべし。

支考始めの程は僧形をかへず僧律を守りて在りしが、既に衣鉢を解くの心起りける時

蓮の葉に小便すれば御舍利かな

斯して其後肉食などの我儘もありしかば、或法師之れを誡めて若し堕落せば來世必ず牛となるべしといへるに答て

牛になる合点ぢや朝寢夕凉

享保十六年二月十一日歿す。

其生涯の名句といふべき者は

片枝に脈やかよひて梅の花

灌佛や目出たきことに寺参り

帷子の願は安し錢五百

牛呵る聲に鴫たつ夕かな

惠心寺に奉公はせて網代守

歌書よりも軍書に悲し吉野山

(四) 中川乙由

乙由姓は中川初めの名を慶德圖書といふ伊勢山田の社司なり、通稱は利右衛門後乙由と改め又梅我ともいへり。常に隱栖の心ありて俗人と會することを好まず、庵を麥畝の間に造りて居り自ら麥林舍と號す。翁晩年の門人にして、其沒後は支考凉莬に談すと雖正しくは凉莬の統を受けし者といふへし。其蕉門に入らさる前既に

荒壁に蔦のはじめや飾繩

行秋を道々こぼす紅葉哉

鷹匠は鼻のかまれぬ寒さ哉

よき物を笑ひ出したり山櫻

閑呼鳥我も淋しいか飛で行

等の句あり、其蕉門に入りてよりは一意正風の体を味ひ其眞處を得たりといふ。後伊勢風なる一派を起す。俳家奇人談に曰く

或時麥林舍に案内して入り來る客あり曰く我れ俳諧を學びたき志 あれとも其式六かしく覺ゆ下愚の者にも道に入るへき手段ありやと答て曰く志さへ深切なればさのみ六かしき者にあらずと又問ふ發句は如何やうの事を申し侍るや答て唯眼前の風樣を言ひ侍るのみ然らば一句作りて聞せ玉へ安き事なりとあたりを見渡すに折から冬も半ばにて畠へ通ふ男のいと寒む氣に鍬打かたげ行くを指してあれが發句の姿なりとて

百姓の鍬かたけ行く寒さかな

25

25又附合の轉變に及びては當時此人の右に出る者なしといふ爰に一の奇談あり一年凉莬を判者として支考乙由會を催す其夜は点を爭ひしに由が

老僧の顔の佛師に見せて置く

といふ妙句を吐くいかで此句に高点なからむやと各冷汗なしたるに釋敎のさしあひありとて執筆其句を戻したれは一坐喜ひてきほひ出ぬ既に一表過き行く程に

拭ふてとつた板はかヾみに

といふ前句出たり支考聲を擧て

老僧の顔を佛師に見せて置く

傍より是れを咎む考荅て一生のすたり句とならむことを惜しむ我欲は妙句をおしむなりといへりしはいと興ぞ深かりき或人叟の御流儀は百韻に馬はいくつ何の去嫌はいかやうにやと尋ねしに我れは左樣の事知らずもし其事知らむとならは先哲の編み置ける書ともを求めて見玉へと申ける是れ亦初心の無用を省きて修行を専一にせよといふ龜鑑となすべき言ならむか茲に又遊里劇塲を好むの癖あり門人種々に諌むと雖更に聞入れす人に語て曰く我は沙門にあらず俳諧師なり夫れ人容ち老ゆれば句作も自から古るび侍る然らは折節は遊里に興を催し三絃ひく傍に志を養ふ者なりと終に身をおはる迄遊興止まずとなむ一日劇塲に行きしに相知れる娼妓隣坐敷へ來居けるが後は共に打混じ終日酒酌みかはしけり次の日も亦同伴の人ありて見に行きけるに又むかひの棧敷に昨日の娼妓來り餅菓子なと贈りすぎにし事など申遣しける

浮草や今日はあちらの岸に咲く

とは詠じけりされば遊里の交りは老の身も陷り易く今古是れを誡むるは其翫ぶ人によりて然り此子の如きは其興を愛して其●に耽らずといふべしや洛の閲更が記に其言を聞くとも其行ひを見されは其人を評すべからずと門人春波が物語りをまのあたり聽ける由載せたるも証とすべし

と、乙由一生の句中、其妙と稱すべきは

肌寒き始めや星の別れより

鹿の聲心に角はなかりけり

物いはぬ人揃ふたり秋の暮

果は皆扇の骨や秋の風

いづれも觀想の吟にて風諌風刺心深し

斯くて元文四年八月十八日寂す

(五) 貴志沾洲

26

26沾洲は貴志氏、江戸の人なり、水間沾德の上足にして柳居の始めの

師なり。行輈軒、五千叟、橋南居、篁影堂の號あり、初め民丁といふ。百千万、親鸞、両吟、集五十四郡、のぼり鶴の著あり。元文四年十二月十七日歿す、享年七十或は八十又は八十五と深川正福寺に葬る、

人々に噲炙する句に

來年は來年はとて年の暮

藥盤の晩鐘またぬ蚤の聲

朧夜の雨にやならむ狙の聲

等あり。

(六) 佐久間柳居

柳居は佐久間氏或は曰ふ長谷部氏、通稱は三郎右衛門長利と名づく。

守墨庵、二觧庵、松籟庵、鷗心亭、松露庵、天柳軒、眠柳居、柳花園は皆其號なり。初め沾洲に遊從して長水と號せしが後乙由の門に入りて麥阿と更む。延享五年五月晦日歿す享年六十三、江戸淺草東國寺に葬る。續俳家奇人談に曰く

柳居は江戸の人なり早く官途を避て閑寂にかへたり老に向ふの頃ほひ俳諧の琢磨を得て遠く蕉翁の風格にさかのぼる

青柳や二筋三筋老木より

芥子畑や我物ながら忍び足

淋しさの極意は眠し閑呼鳥

一とせ其道の塗炭に陷らむことを愁ひ馬光等の五人と組して再び正風に歸せしめんとす是を五色墨と號す其作互に判者となりて四吟の歌仙五軸をなす各自に金玉の光りあり一時世人を驚嘆せしむ或時江戸の名所を經めぐるとて龜井戸にて

反橋のはれな所て鳴く蛙

木下川藥師にて

菜の花や御寺の道は目の藥

佃島にて

遊びよしこヽ住よしのよし雀

三廻りにて

苗代に案山子と現じ守り神

又近在に旅せし頃

世の中をしばし忘れて蚊屋の中

なむど年毎に行脚の癖ありしも晩年病ひ勝にて病中の吟のみ多かり就中引籠り居たるは延享丑の年の春にぞありけるあり合ふ硯引寄せ旅の日記かきて獨居の閑を樂まむと筆を執て曰く

花の盛りは僅に七日はかりときヽしに其間の事せめて日記して見むと中畧

十三日朝のこりなくはれていとよし

花鳥の口あかしたり朝鳥

十四日はるヽ八ッ時より風出る

花見るや蒲團の上も紫野

十五日朝雨ふるやみて後風あらし八ッ時過また雨降り出る

27

27今日ばかり眞の山居や花を友

十六日夜來風雨聲靜まりて曉より殊更にはれたり

蝶も其羽衣ほして花ひと木

十七日はるヽ夕方より風少し出つ

ひとり前に見足らぬ花や庭の雪

十八日はるヽ

花に來て淨瑠璃さびし傀儡師

十九日朝雲深し四ッ前より晴れ八ッ過より風あらし

ちる花をあらく彈きそ松の聲

日本橋のほとり浮世小路に松露庵をいとなみて今に至て其跡た江ざるも是れ此老が德ならずや

松露庵二世は柳居の上足鳥醉之れを嗣ぐ、其門に有名なる春秋庵加舍白雄は出たり。

(七) 德永太蕪

太蕪は德永氏江戸の人なり、佐久門柳居の門に出つ。秋瓜の同門なりともいひ或一説には柳居と同門にて乙由晩年の門人なりといふ。兎に角柳居に學びたりといふことは事實なる者とす。太蕪著はす所俳諧奴凧、半日集、一枝千金等あり、俳諧打聽集に左の記事あり

太蕪は松露庵柳居の門人にて麥叢軒、柳花園などといひき江戸の人なり德永清兵衛とて豪放の士なり句作は上手ならずとかや其若かりし頃の事かとよ一夜盗賊ありて太蕪の家を窺ひしが其夜は月明かに星稀なりと東坡がいひけむ良夜なりければ太蕪興にのりて庭内を徘徊し偶然一句を得て朗詠していひらぐ

盗人も背には眼のなき月夜かな

と打返し打返ししてければ盗賊此句を聞きて謂ひらく主人我れのこヽに居るを知りてことさらに此句を吟ぜるならむとあはてふためき取る者もとりあへず身を飜して逃れ去れり太蕪は其足音に始あて賊のしのびおりしを知りたれとも更に驚けるおもヽちもなく徐ろに其うしろ影を見送りて

名月や闇にかくるヽ浪途猫

其句に

秋海棠其葉は何を片思ひ

初雪や刈田の株にひとつづつ

柴垣に結び込まるな三十三才

等あり安永三年十月廿二日歿す深川森下町長慶寺に葬る、俳諧年表等には柳居の門水戸の人松籟庵を嗣ぐ、初め吐花といひ又義齋とも秋瓜ともいひしことあり。盖し鈴木秋瓜は太蕪の正傳を承け其別號を繼ぎし者か。

第四篇 多少庵の事蹟

多少庵の開檀=多少庵世々の事蹟=多少庵俳風の四變多少庵定時の句合會及ひ句集の出板=里行古行父子と栗園の書功=龍燈山奉額句輯

28

28其一 多少庵の開檀

多少庵は秋瓜居士に出て二世波靜を經三世南枝に及ひて始めて斯庵を此地に移し、俳檀を百間の里に興す、是れを此地多少庵の開基とす。當時百間村に島村鬼吉あり始め雪操園徐松と號す。通稱は新右衛門家世々名主役を勤め領主池田家に往來す。偶多少庵二世波靜亦池田家に出入し、鬼吉と相知るに及びて其同門南枝と郷里を同じうするを以て、情交日に密其慫慂に依りて屢百間に來り島村家に客たり。波靜の沒後其後を受く、實に天保八年なり。而も多少庵の號たる江戸六庵の一にして、頗る名流なるを以て江都の俳人之れを田舎へ移すを喜ばず爲に物議に渉る。鬼吉資力俳才両つながら群を抜くを以て終に紛議を排して之れを其郷里百間に移せり。時に鬼吉の先輩に春曉亭南枝あり秋瓜の門より出でヽ連溪庵を嗣ぐ。才力遥に鬼吉に優る、鬼吉南枝に得る所多し常に其人となりに推服す。多少庵の號を移すに及び先つ南枝を推して第三世となすといふ。然れども南枝が多少庵を嗣ぎて第三世となりしや否やに就ては、凡そ二の異説あり。其一は正しく多少庵を嗣ぎたりとなすもの、其二多少庵を嗣がずとなすもの。而して第一を主張する者は多少庵の系譜を引て証となし、第二説を主張する者は波靜の追吊文を引て証となす。多少庵の系譜には

○南枝 多少庵三世 始メ春曉亭次ニ連溪庵

とありて三世には配すれとも多少庵を嗣號せる文なし。次に波靜の追吊文には

連溪庵南枝叟は余か同門の舊友にして柳家の道を一筋に慕ひ世に賴もしきひとりなりしが過し七とせの冬時雨とともに西の空に歸る惜むべし爰に四世の連溪庵徐松もとより其風雅をつぎ得てねもころに法筵を營む折抦同好の人々あるは社中の贈れる追悼の吟はた叟のいまそかりし時こヽかしこの席上にていひ出し附句の耳に殘れるを聊櫻木にものして其なき君をなぐさめむとのこころさしにいとヽ思ひ出ることの多かりき

七種の花も噂の小春かな

文政十一子とし初冬 八十八翁多少庵波靜

とあり、依りて謂ふに南枝は生前多少庵を嗣號せざることは、此文中既に連溪庵南枝叟といひ波靜自ら多少庵といふを以て明かなり。故に多少庵は波靜の沒後直に鬼吉に傳り。鬼吉の天保八年多少庵を嗣號せる時は、南枝は最早鬼籍の人たりしなり。然れとも鬼吉深く南枝の才能に服し尊崇を加ふるの結果、先つ追尊して波靜の後に南枝を擧て第三世となし、己れ自ら第四世に居りたる者なるべべし。之れ南枝は多少庵を嗣かざる確証あるに係らず、系譜には第三世に掲げたるものにて、盖し鬼吉が追慕の至誠に出で社中も亦南枝の俳恩を仰ぎて忘れ難きに出たる擧なるべし。

之れを要するに多少庵の實權此地に歸したるは鬼吉にありと雖、其紀元を劃すれば南枝の代に〓胎し、着々其地歩を占めつヽありし事は事實なり。見よ前に擧る波靜の文彼れ自ら南枝を同門と稱す。南枝が柳居の流れを酌み秋瓜の門人としての縁故と鬼吉が彼れと交情あるとの二縁は屢波靜を此地に致し、波靜と南枝とか唱導せる多少庵の風格は、隱然社中の同人に幾多の薰陶感化を興へしなるべく、現實上よりすれば鬼吉の時多少庵は開檀せられしと雖、精神的發展は既に南枝の時代に創まり、優に其地盤を搆成せし者といふべし

29

29其二 多少庵世々の事蹟

多少庵は第一世鈴木秋瓜の時代にありては、常に江都に在りしを以て現實上更に此地に干係なし。二世日下部波靜は三世鈴木南枝の補助として、大に多少庵の流風を振作したりと雖其感化は寧ろ精神的にあり。三世鈴木南枝の時代は蘿月庵加藤素秋と共に俳旗を此地に飜し、俳士を嘯集して檀を築き社を建てヽ盛に門流を薫陶す、所謂十二支なる者南枝に北面して皆一方の驍將たり。此時代を創立時代と名くべし、其風交する所粕壁以西騎西加須方面を限り其疆域廣からず、鬼吉梅年時代を膨張時代と稱すべく、諸國の俳人來訪する者絶江ず、他連との交通頻繁にして頗る隆盛の時代たり、六世戸賀崎琴松時代は守成時代と稱すべく、風交する所廣からず僅に粕壁小淵岩槻幸手栗橋の諸連と交通するのみ、雪操園島村繁攝庵時代より第七世野口雪簑の時代までを發展時代と稱すべく、新進の作家輩出し縦横奇抜斬新の俳句を吐く、第八世賀島琢我時代を退守時代と稱すべく、新進鋭氣の俳士去りて僅に老輩の命脈を維持するあるのみ。更に其時代に於ける世々の事蹟を摘記せむ、第三世鈴木南枝始めて俳檀を起して多少庵の基礎を立つるや、其門に遊び若しくは同盟風交する者前後合して八十余人。就中鏘ヽたる者を擧れば

不千 琴里 茂杉 古行 柳雨 荊峨 遊子 東也 米子 素水 巴高 蝸牛 二樂 二蝶 泰路 蒼路 渭南 春〓 淡月 呂雪 巴塘 巴曲 秀枝 梅林 守口 川風 徐松 松翠 雨蘭 龜遊 紫山 露船 閑松 琴松 雨丈

等皆當時の龍子鳳雛とす。

文化八年には夕紅葉を著して先師秋瓜の第三回忌を修す、南枝の前文あり曰く

月は曉の雲に隱れ花は夕の嵐に散る老師多少庵秋瓜居士八旬の齡を一醉の夢として光陰早くも十とせ余り三とせの忌となれり居士生涯月花に遊びて春秋鄙に杖曳く事を厭はず門葉數ある中に今はなき人も多かりきこたひ殘れる舊友追福の爲他邦の輩の句を乞ひ倶に志を同じうして且西山の吟に脇をつヾけ歌仙一卷を物とし一冊子に綴り居士が句の詞をとりて夕紅葉と題し法莚の手向草になしぬ

文化八未の年暮秋 春曉亭南枝

西山に日和雲ほと紅葉哉 秋瓜居士

忘れぬ方に俤の月 南 枝

靠るはしらに寒き秋の來て 波 靜

文化十二年九月秋瓜十七回忌を東都に修行す、當時諸士の祭文に曰く

30

30先師秋叟在せしは此頃のおもヽちなりしか流水日夜止らすして春秋己に十七回の法筵とはなりけらし門葉故老はいふも更なり各追福の吟老師滑稽の風調其儘殘りて此道の盛むなることの忝く我も碑前に一句を呈して是をうつたへ侍る

おしへ草の花を各々手向かな 雨竹亭素喬

七尺の紫苑や影もなつかしき 圓歩亭麥阿

贈られて千尋の恩か鳴子繩 三徑庵文呂

禪に一味あり淡きか鹹きか其自ら得る者の器によるべし俳諧も又是にひとしと師の遺訓も花と過き實と結びて今年慈明の筵とはなりぬ

濁らぬを知る人そ知る閼伽の底 六草庵仙瓢

月は西へ傾き水は東へ流れいつれ止まらざるこそ理りなれ今年秋瓜居士はやくも十七回忌になりぬ余師恩を報すべき力なくせめては墓所に箒や入れむと晩秋初風の後朝とく詣て奉りて

露しとヽ記念の松の碑を洗ふ 春曉亭南枝

先師在せし時寛政酉の桂月余かすヽめによりまめやかに筆を馳せて四季の句を示し玉ふを其儘ものして正洞禪林へ石面に建てしより十とせを過ぎて同未の菊月はじめ六日惜むに早斐なく此世を去り玉ひしも早十七年の今日に當りぬればおのおのより集ひて法筵を營む折抦碑前に額つきて一章をさヽぐ

袖ぬるヽ十七文字の塚の露 多少庵波靜

此時鬼吉も亦法筵に預かる、句あり

香ばかりも届け手向の菊の花 雪操園徐松

斯くして南枝は文政五年十月壽を以て終り、徐松其遺號連溪庵を嗣ぎ、尋て天保八年波靜の後を受げて多少庵に昇り、六草庵仙瓢、蘿月庵溪雨等と六庵、交々深川の翁忌を勤めて天下に名あり。廣く江湖の風客と交り年々其社の句集を板行す。所謂十二支なる者鬼吉を助て盛むに柳居の風を敷く。

而して十二支なる者は即ち社中の十二傑にして常に一定せず、時々補欠して其數を完備せしが琴松の代より全く其實なきに至れり。今十二員に備はりし人名を擧れば

雪操園梅年、東曉庵紫山、佳月庵徐柳、竹翠庵樂之、吟月庵松溪、春日庵松圃、風操園琴松、九皐庵寄石、桐葉庵永淳、凌雲亭壽松、千秋庵花松、連溪庵北海、子日庵青圃、松雫庵草補、旭庵岑松、嶺雪堂鳳旭、雪操園竹夫、止水軒巴曲

等とす、然れとも嘉永四年發行の且暮帳には、既に二員を欠き

葛山、丹頂、鳳兆、紫山、徐柳、文戯、樂之、琴松、奇松、松園

の十員を擧ぐるのみ、當時多少庵社に名を列する者百余人、就中知名の人を擧れば

見二、柳雨、清水、奇石、琢我、机芸、文彦、素玄、齡松、了圃、和水、左明、康年、鳳儀

等あり亦盛むなりといふべし。

是れより先き文政十一年先師南枝の爲に追悼會を催し、併せて祖翁の時雨會を起す、當時南枝追悼の歌仙あり、

初雪や露よりかろき松の雪 南枝居士

31

31繼てうかヽふ炭の懷 徐 松

大洋の浪の音聞く山陰に 波 靜

小雀の肩へ雲の乗りつヽ 龜 友

寐處の品かはりたる旅の月 仙 瓢

口數きけは萩のうねりて 鳳 儀

巫の奇驗に石もころけ來る 秀 枝

味噌の杵とる夏の入端 二 蝶

郭公いかにあふちを忍ふ影 守 口

加茂の邊りの戀のあらそひ 川 風

見渡せば見れば後架もなかり鳧 巴 曲

双六うちの眠たかる月 麥 阿

我腹も酒を鳴り出す此寒さ 徐 柳

師走になるに母衣の繕ひ 紫 山

雨しとヽ寺法薄き世の中や 花 交

なまりは知らぬ鶯の舌 竹 夫

朝夜さに花も養ふ人こヽろ 奇 吉

ぬるむ流れと汲し紫の戸 素 水

死ぬる身も十夜のうちは果報なりといへる古句も意に增りて南枝居士の命終は七としの今日しとかやきこゆ

時雨會に隣り合せの忌日かな 直窓蓬交

夢の行衛或日は歸る花もあるに 如雪庵麥阿

氷らねはそこはかとなく月そ行 六草庵仙瓢

見減らして翠は不形になる月か 汀草庵栖鳥

秋の蝉翌のある日はあすにして 〓庵米五

時雨るヽやひとり解けし抱ね紫 長竿堂瓢子

霜道やつかれて忍ふ鳥の跡 抱山宇寄吉

霜柱夢の跡にも夢とたつ 連溪庵徐松

鬼吉は安政二年正月、七十一才の高壽を以て家に歿す。天保八年

はらわたのまた實の入らぬ胡瓜かな

てふ挨拶の句を演べて、江戸両國柳橋万八棲上に於て多少庵の嗣號を披露し、深川六庵の一として

實るほと下をうつむく稻穂哉

の句を吐きて、初めて時雨會を勤めしより此に至りて二十余年、其柳門の俳風を宣揚し地方へ印象したる功績は實に偉なりといふべし。

安政二年三月十五日鬼吉の嫡子梅年多少庵を嗣ぐ、

蕉門の正統多少庵の御曹司雪操園雅伯はかヽる彌生の半先師の舊號を嗣て花の本に賀筵を布れけるは實に景季の箙に梅を殘されしと等しく居流れる拙子手を打て賞翫す

梅か香の櫻に薫る彌生かな 凌雲亭壽松

梅年父の志を嗣て家名を墜さず、能く守成の庵主として斯道の振作に勤めたり、由來多少庵の俳風は前句を冠るの風ありて、百間の冠り俳諧といへば有名の者なりき、梅年慨然として之れを歎き、幸手の文子と當時の俳傑小築庵春湖の門に入り精勵練磨終に其弊風を一洗せり、是より多少庵の俳風世に高く、其門下より雪光齋机芸招月堂琢我吟曉庵喜松等の俊英を出すに至れり。

32

32安政四年三月先師多少庵鬼吉の三回忌を修す、

昔見し月は甲斐なし花明

の句あり、又追悼の歌仙あり

世の中に暇申して花の空 鬼吉居士

鴰の聲の殘る春寒 梅 年

淡雪も幾度か降りし山陰に 紫 山

窓越しなから酒の合する 徐 柳

雲をさへ拜む計りの月夜也 琴 松

秋風つよく竹しける音 花 松

梅年は維新の變革を經て能く社檀を維持し、明治八年六月十二日歿す。戸賀崎琴松其第六世を繼ぐ實に明治十五年四月廿九日とす、仝十七年連溪庵机芸等俳檀の日に衰頽するを概し、檄を社中に飛して其同意を求め、多少庵社を名けて柳風連といふ、盖し柳居の流風を闡揚するの義を取るといふ。

之れより先き琴松嗣號の年、

二世風篁庵鳳二、二世風操園欽宇、二世凄雲亭高圃、二世佳月庵松二、二世吟月庵一和、清風樓徐來、双里庵一塚、閑遊舍二樂、六葉舍雲簑、芳秋庵菊英

の披露あり、仝二十一年には、

松林齋關山、山月堂松湖、二世東曉庵いつみ、春水亭柳生、二世招月堂清仁、二世雪光齋素外、三世風操園欽哉、二世千秋庵松谷、江曉軒松月、二世竹翠庵幸山、桐葉庵鳳眠

等の披露ありき、琴松晩年多少庵の號を梅年の嗣子繁に返す、時に句あり

今日よりは野の名離れて梅の花

と其より鶴巣軒と號す、琴松明治廿六年十月壽を以て終る。爾後雪操園繁代りて多少庵の事を攝行す。當時江都に正岡子規あり新たに俳檀を開きて新派を唱導す、新進氣鋭の士師資の禮を執る者多く、天下の青年皆其風を學ぶ。從て舊式の俳道又隆盛に趣き各社頗る生氣を帶ぶ。我柳風社又盛域に就く。此時柳風社に名を列する者、

華城、風湖、松二、窓月、一星、華推、五柳、梅雨、麗玉、春甫、竹水、一友、圭中、放牛、雲枝、我友、浦舟、梅隣、登美、梅處、北史、雪鼎、柳枝、文里、一聲、一宇、如流、一覺、晴山、活美、岐路、秧村、柳宇、琴糸、一川、風處、柳雫、榛山、知后、蕉年、龜遊、松月、松谷、柳生、高圃、琢我、右角、枕流、松雫、茂山、知友、机芸、自笑、

等の五十三人あり

仝二十八年風處麗玉枕流榛山の催しに成る龍燈山奉額句輯あり、仝二十九年十一月十日野口雪簑推されて、多少庵第七世を嗣ぐ、此年

五世雪操園芳洲、四世風操園琴糸、三世雪光齋知后、三世招月堂蕉年、三世九皐庵一川、二世春日庵柳字、二世閑遊舍梅雨、二世清風樓柳雫、二世山月堂春甫、三世吟月庵圭仲、清里庵華推、蓬仙舍龜遊、松影庵窓月、梅月庵一星、鶯聲舍一友、明樹庵風處、如凄庵榛山、東海庵麗玉、風光庵竹水

等披露あり。

33

33仝三十三年江都に琴月なる者あり、多少庵嗣號披露の散紙を配賦す、當社謂らく多少庵の正系は既に當地にあるあり、何者の痴漢ぞ敢て我號を濫襲するやと意氣憤然、雪簑、繁、琢我、机芸等、談判の衝に當る、琴月非を悔ひ罪を謝して事乃ち寢む、四士即日入谷町正洞院に詣し祖叟秋瓜の墓に行香す、時に雪簑句あり

今日の月心にかヽる雲もなし

此年秋瓜百回忌の追福を修す、集を名けて玉兎といふ、松浦羽洲の序に曰く

神風や伊勢の風雅の流をくめる野口雪簑氏は武の北葛飾郡高野のさとの豪農にして早く家務を孝子某に委ね七世多少庵の號を嗣き悠々風月に嘯詠し復余念なき好士也こたひそか中祖と仰くへき一世多少庵秋瓜居士か百回忌にあたれるをもて居士か名月の吟に起りて五十員を聯ねはた諸家の月の詠をもとめて手向草となし併せて二世波靜以下南枝鬼吉竹樹琴松に到れる世々の嗣號者の冥福を禱らんとの擧あり鳴呼冷骨百年の後にして秋瓜の名を今の世に表はすものは素より居士が俳德の孤ならさるに由るへしといへとも抑雪簑その人の如き斯道に厚き嗣號者を得たればなり今や集なるに及ひ予に訂正を請はるヽに閲しよりて玉兎集と題し聊ゆ江よしを記す事しかり

明治三十三年仲秋 松浦羽洲

其載する所五十韻一聨及び月の句百余章あり、斯くして雪簑は其翌即ち明治三十四年十月一日を以て簑を易ふ、是より柳風連復振はず。越て三十七年十一月賀島琢我、第八世の庵主たり

春日庵秀圃、一舟堂我友、照螢舍一覺

別號の披露を兼ぬ、琢我の自賀に曰く

こたび七世多少庵の舊號を嗣げよと野口夢梅大人の諭詞あり又人々のすヽめしきりなれどやつがれ多年風流の道に志しヽが痴鈍にしてまた田植唄の節も聞きわかねば固辭するも許さヾるより前の六風子と興に披筵を敷くことヽなしぬ(此時窓月一星柳雫の立机秀圃の嗣號我友一覺の別號披露あり)

讓られた檜笠の重き時雨かな 多少庵八世琢我

と、然れとも机芸逝き松湖病み高圃老いて宿將皆沈默、鋭氣滿々の新進俳士多く退きて、現時の柳風連は浙櫪たる秋の如し。

其三 多少庵社俳風の四變 附俳諧連句の作例

人能く時勢を造ると雖時勢も亦能く人を變ず、故に古來文人騒客の遭遇せる境界は其主人を驅て文格を變じ詠調を轉せしむ。糾々たる武夫、短兵相接し旗皷交錯する所三軍を叱咜して勝を千里に決する英雄も、春風蕩駘輕く花辧を拂て不寒の落雪繽たり粉たり。蛺蝶弓弰に舞ふの靉然たる光景に逢着すれば

吹く風を勿來の關と思ひしに

道もせに散る山さくらかな

34

34の温籍なる雅什を出さしめ。深窓宮裡、優柔婦女の如く、朝たに花香を逐ひ夕に風月を弄して下情に通ぜす筆硯貝鞠を友とし、一見羅綺に堪江ざる紈袴の貴介も、疾風梢を捲て迅雷乾坤を震ひ、紫電曠野に反射して六霙奔迸する所、戒裝の武士整然秩然隊伍を齊ひ、駿良を驅て猛狼兇猪を馳逐するを觀れば

武士の箭なみつくらふ小手の上に

あられたはしる那須のしのはら

てふ雄壯の詠を出さしむ。されは所謂詩てふ者は其時代と人格とを表現して、其人の境遇状態を反影す、之れ都人の吟には都人趣味あり、里人の詠には田園趣味ある所以にして、其直觀の感覺は直ちに其境界を寫象して人格と同化し詩的思想を表章す。

我多少庵俳風の變遷亦斯くの如きものあり。劃して四期となすことを得べし。曰く都會趣味時代、田園趣味時代、新風混入趣味時代、保守的趣味時代是なり

(一)都會趣味時代 多少庵一世秋瓜二世波靜時代、専ら都會趣味にして其吟詠の標凖頗る多方面なり。其見聞する所博く交はる所多ければ其趣味の雑駁なるは自然の數なりとす。其一例を示せば

橋上に凉みの舟を數へけり 秋 瓜

おひ羽子や男見てゐる格子内 波 靜

店先きに初荷の車並びけり 千 山

宵越しの錢は持たねと初松魚 狂 二

小春日や二楷の障子明け放つ 幽 谷

花賣りをおつ取り卷て値ふみ哉 隅 水

(二)田園趣味時代 第三世南枝四世鬼吉五世梅年六世琴松の四時代は、多少庵地方に移りて俳士皆土人、常に眼界に影する所は變化少なき平坦なる田野の景、春稼秋穫皆農業實務の事、其耳朶に觸るヽ所は日常當然の談話若しくは平凡なる生活上の問題のみ、之れを取り來て詩化せむとする人も、多くは朴素謹直の資、日常通用の文字以外學殖の素養なく、天賦的赤裸々の感覺思想に融化せらるヽもの、其諷詠全く天眞爛熳の樣を示す、其証句を擧れば

月靜か夜すから竹の雫かな 鬼 吉

水かへて蜆口あく盥かな 梅 年

蛼の片あしよこす硯かな 万 瓢

茶の花に濃きも薄きもなかりけり 古 行

鶯や疊の上の藳仕事 月 貨

菜の花や豆腐さけ行く寺男 星 也

等の如し

(三)新風混入趣味時代 六世琴松沒後より七世雪簑時代は、我國文物の發展著るしく文學趣味の研究隆むに行はれ、稗史小説の流行古今無比と稱せられ、元祿文學又復活せられて其結果は俳句に及び紅葉子規等の文士別に新派を唱導せしより、當時新進氣鋭の青年俳士續々として輩出す。所謂東西の詩粹を集めて是れを通俗に大成せむとしたるもの。此影響は我多少庵の俳檀にも及ぼし、一時大に活氣を添ひ、青年の徒は新派的口調を弄して老輩をして眉をひそましむること屢なりき。是れ新風混入趣味の時代とす、其例句を擧れば

35

35木瓜は盛り茅花は末となりぬ野は 麗 玉

囀りや桃紅李白野の旭 東 海

春の海雄浪は打たぬかと思ふ 蕉 年

南無佛救へ救へと大施餓鬼 風 處

長江に足をすヽきて箪 如 凄

紫折戸や日傘すほめし後影 泰 峰

立鳥帽子金鞍白馬大日傘 女 氷

等の如し

(四)保守趣味時代 第八世琢我時代は新進の俳士皆默し、俳檀寥々三五の老輩一二の後進と僅に其命脈を維持し専ら古風に凖繩す。之れを保守趣味時代となす、其例句を擧れば

卯の花にさし出す闇の燈かな 琢 我

花活ける鋏の輕し更衣 浮 亭

初夏や朧のぬけし朝の月 知 后

見るたひに伸ひる樣なる青田かな 秧 村

菜の花や夕日抱へて黄昏るヽ 風 湖

出代て來て驚くや杉の伸 新 枝

初虹や松を見添江る清見寺 窓 月

等なり

次に連句に至りては多少の流行を逐ふと雖、梅年叟が自派俳諧の弊風を看破し、新に春湖に就きて研究し、是れを一洗せしを一大變革とするの外他に變遷なし、故に強て期限を劃すれば梅年以前の連句、梅年以後の連句とすることを得べし。然れとも代々指を斯道に染むる者は多くは老輩にして、往々青年の徒なきにあらざるも、其指導者の薰陶と去嫌等の繁鎖なる樣式は、又自から之れを感化して保守的となし、縦横自在束縛係累なき發句の如き活氣を見ず。故に青年の徒は其繁鎖を厭ふて熱心之れを學ぶものなし。是を以て舊式益保守に失し復古的明治調の連句を大成すること能はず、是れを本社の一句立ちとしての俳句が成功せるに對して、最も遺憾の事となす

今左に連句の例を示さむ、之れを古老に聞く鬼吉以前は歌仙なるもの流行せず専ら百韻の興行なりしとぞ、梅年時代に至りて歌仙のみ専ら行はれ、百韻は稀となれり、社會の變遷が如何に速かなるかは是れを以て知るを得む

鬼吉時代の例を示せば

明星の花に沈みし木の間哉 鬼 吉

火口の濕る若芝の上 徐 柳

行雁に道で逢ふべき旅をして 柴 山

ばらばら家は宿の棒鼻 壽 松

次席も其次席も松のかけ 永 惇

ひたと當りを呼し大的 喜 松

暮の月風おさまりて物靜 花 松

飜るヽ草に又露を置 奇 石

ウ漁船の新艘下して里の秋 琴 松

36

36嬲られなから酌を取る妹 琢 我

まだ馴れぬ廓とやらを聞た而己 机 芸

水仙薫る袖摺の宮 吉

蘭雞は盈れた米に丸丸と 柳

訛り言葉を笑はるヽ爺 山

紋付の木綿袷も國の風俗 壽

最上の市の賑かな月 惇

墳ほとに眞桑の皮を掃寄る 喜

丁丁と年闌るまで 石

仕損した戀を未たに恨み詫び 琴

櫻朧になりし陰口 花

明寮をかりて音頭を習ふ春 我

硯の海の乾く陽炎 芸

(以下畧す)

梅年時代の例を示せば

幾薈花もとしとし雛の家 要 吾

茶の摘しほの手くりおくるヽ 琢 我

若鮎の瀨かしらのほる雨止て 机 芸

駕にはすれし包み見にやる 永 惇

月代に吹るヽ醉のほきほきと 徐 柳

紅葉のいそく木々の明るき 梅 年

ウ行秋そ保養かてらの物参り 琢 我

したしさ見せぬ中のやりとり 吾

似た聲に能の太夫を呼違ひ 惇

牀は凉しき加茂の川音 芸

裏表圑扇に画かく吾妻振 年

ちと焦過す重の炒豆 柳

假堂の壁も仕立る月待て 吾

切れた釣瓶に蛼の飛 惇

魚河岸は秋また繩の生臭し 芸

手落なくすむ巡見の道 柳

植かへし老木の櫻咲始め 年

輕く晴たる如月の空 我

(以下畧)

琴松時代の例を示せば

さしかヽる月の動くや釣り葱 琴 松

近よる風に吹暮るヽ風 机 芸

網の魚鈴ふる馬につけさせて 琢 我

途中の用の足りる幸ひ 華 城

家の名も足袋看板にやうはまり 高 甫

〓のうちの長き寒梅 松 谷

ウいつとてもさつぱりとする風呂上り 松 湖

茶盆かたすと酌取の出る 清 仁

島原は噂にまさるきらひやか いつみ

37

37見馴ぬ鳥も忍ふ葉柳 一 塚

短夜の雨しょほしょほとふり始め 松

虎落の爲に肆の淋しき 芸

看經に怠りもなきたヽき鉦 谷

めつきり腹のすきる病起 我

簾越し眞帆も片帆も數知らす 城

莨嫌の一寸と四五人 甫

朧かけぬけて誠の月と花 塚

かりの藳家に春は更けり み

(以下畧)

繁時代の例を示せば

ふいと來て話しの中や飛螢 しける

夜風そよ吹く帷子の袖 蕉 年

待ち佗ひし舟は港につくならん 知 后

丁度時計は十時打つなり 風 處

鳥さへ浮かれて月の夜もすから 高 甫

稻の垂り穂の露のほとほと 麗 玉

ウゆく秋を甲子講の〓揃 琢 我

土地抦譽めて糶賣の來る 年

賴まれし事か縁にしの端となり 后

帶代として百圓の札 處

寄附に名の殘る成田の護摩木山 甫

凉しき波の通ふ絹川 玉

月更くる迄鮓店込み合ひて 我

都育ちの切れ離れよき 年

彫物に勢ひ見江る昇り龍 后

千分一の寺の繪圖面 處

若木より老木の花の咲きはしり 甫

菱に切り出す草餅の艶 玉

(以下畧)

雪簑時代の例を示せば

醉こヽろ迄も若やく新酒哉 雪 簑

春に似た日を慕ふ菊園 華 城

秋の蝶舞ふもかへるもおたやかに 机 芸

賴まれ便り往きなから言ふ 琢 我

漏桶の垂氷の先を覗く月 城

ひつそりしたる木枯のあと 簑

ウ商人も見江ぬ不漁の濱ひさし 我

御禮参りにさける笹筒 芸

派手やかな上方染のふくさ帶 簑

返事の文をおき忘れする 城

川はもうあくとて町をかけ廻り 芸

ほとヽきす啼く曙の月 我

めつきりと暑さの暮る土用前 城

38

38す江る炎とをす江ぬ自慢氣 簑

舁馴し箱根の駕籠も年古く 我

拾ふた金は罪のないもの 芸

咲揃ふ花の深みを暮るまで 簑

ひそひそ飛は呼子鳥かも 城

(以下畧)

琢我時代の例を示せば

暖かや芝生の草の一二寸 琢 我

蝶の羽風のかろきもや晴 高 圃

なれ過て白酒味のかはるらむ 松 二

返事しながら直ぐ起るなり 柳 雫

澄みきつた湖水に影のうつる月 窓 月

樹々の木末に秋を催す 知 后

ウ芋堀に見出すかけすの忘れ栗 圃

可愛からるヽ忠な新尼 我

丁寧にすれば直を持茶湯の具 雫

正札付に肆の込合ふ 二

初夏となりて漁塲の賑かに 后

月をほめほめ更す夏の夜 月

世渡りは雲の梯子にのる如し 榛 山

末の能かれとつよき辛抱 両 習

まだ年はさほと取らねど御錠口 知 后

子飼の洋犬の感心な智惠 柳 雫

猥りには折るなと花に札立てヽ 高 甫

金太郎菓子は春の賣物 知

(以下畧)

其四 定時の句合會及ひ句集の板行

多少庵南枝は其定時の句合せ附合會を蘿月庵素秋と協同に、連月杉戸用中寺に開きたりといふ。島崎松二叟の談話に

切戸の池上巴高初めて俳門に入りし時其表德を請ふ。二叟議して巴高と名く盖し切戸は杉戸河原の對岸にあり、巴高此に家す、屋後に一庫あり瓦甍白壁巴形の紋章を繪かく、用中寺より之れを望めば高く其庫上の巴紋を認む、巴高の號是より出たり

と、此談以て南枝の時用中寺を會塲となせしや知るべきのみ。四世鬼吉五世梅年は自家の庵中に開く、且暮帖記載する所左の文あり

連月朔日發句運座 仝十五日点取百韻 仝廿日言流し歌仙

と、六世琴松は又用中寺に移し、七世雪簑以後は専ら藤泉二樓を以て開卷の會塲とせり。

明治二十二年定むる所の盟約書に依れば

泉藤両樓掛額規約

曩ニ設ケタル両樓掛額句合ハ毎月両所ニ於テ會筵ヲ開キ集句益盛ナルニ自連追々怠惰ニ流レ會員ト雖出吟ナク既ニ衰頽ノ今日ニ至リ両會共ニ廢レントス依リテ此弊ヲ一洗シ新タニ維持員ヲ撰定シ該員ノ決議ニ據リ両會併セテ一會ト更正シ各員ニ於テハ毎會出吟ヲ旨トシ隨テ幾分ノ補金ヲ募リ又傍町村ヘ風交ノ情ヲ厚ウシ若干ノ出吟ヲ得ル〓ヲ謀ランニハ必ス回復ノ期ニ臨マン〓必セリ庶幾クハ會員擧テ此義務ヲ盡シ當番ニ於テハ左ノ條目ニ標凖シ屢會則ヲ補刪シ双員ノ隔意ナキコトヲ盟規ス

39

39第一條 両會隔月十五日ヲ開卷ノ期トシ維持員ハ毎 會出席ハ勿論出吟ハ三株トシ其入花資金共ニ三錢ヲ募ルモノトス

但シ都合ニヨリ出句之レナクトモ本文金額ハ徴集スベシ

第二條 集句ノ下草ハ到着順ニ〆半紙半面ヘ十行ニ寫シ遅着ノ分ハ後回へ廻ハシ本書ハ五行ニ寫シ表紙ヲ附ケ絹糸三色ニテ綴リ立評及附評トモ三冊相認メ封袋ハ西ノ内ニテ仕立ヘシ

第三條 立評景品ハ三才ヘ金十五錢五客ヘ金十錢附評ハ三才へ金十錢五客ヘ金六錢ヲ宛ツ各其物品ハ當番ノ隨意タルへシ

第四條 多少庵及附評トモ朱料ハ無之筈

第五條 用紙ハ十状金二十錢表紙ハ六枚金六錢絹糸三色袋代ニテ金五錢ノ見込

第六條 前費用金七十二錢

第七條 收入金會員ノ資金四十五錢他ヨリ集句ノ入花三十六錢ノ見込

第八條 毎會執行ノ際收支金額ヲ帳簿ニ記載シ若シ費用ニ不足ヲ生シタル時ハ催主ニ於テ立替置追テ收入ノ殘額金ヲ以テ補フ

但シ收入金不足ニシテ補フ能ハサル時ハ納會ノ節双員ニテ賦課辨償スヘシ

第九条 下草ハ月々綴足シ收支金帳簿ト共ニ次番へ相廻シ其當番ニテハ前卷ノ題ヲ除キちらし認ムヘシ

前書規約之通無怠惰可執行事

明治廿二年五月

野口雪簑 新井梅窓 島村 繁 大作松月 島村松二 武井松翠 柳井柳生 關根松湖 大高高圃 石塚机芸 賀島琢我 石神華城 鈴木一塚 内山知后 井上清仁 高崎高林 大澤幸山

と以て當時の状況を窺ふべく推して昔時の慣例を察すべし、但し両樓掛額の起原を詳にせずと雖、盖し琴松時代に興りしならむ。

是れを古老に聞く、琴松以前は嗣號、立机、判者、別號等の披露及ひ先師の追悼、時雨會、年忘、新年初會等の興行頻繁に行はれ、其開卷等の式に至りても専ら古式に則とり、蕉翁在世の遺風を凖守したるを以て、師弟の別長幼の序明かにして肅然整然頗る見るべきものありしと、琴松以後は此事漸く廢れて徒に簡易を尚び、復古式の禮則を失ひたるは深く斬道の爲に惜むべし。

昔しは月並の兼題は六句合にして、運坐点取等の奬勵的即吟批評盛むに行はれ、別に連句會なる者もありて、一句立としての俳句附合としての連句も十分に研究せられしが次第に衰頽し、琴松の晩年より兼題も三句合となりぬ。

從て昔時は句輯の板行年としてあらざるなく、鬼吉の代には歳々五十葉に餘れる句集を板行し之れを旦暮帳と名づく、其他歳旦の春興としては小冊子又は扇面を開板し、多少庵社の盛名は一時四方に囂々たり、今鬼吉一代中に於ける板行の重なる者を擧れば

40

40天保年間に属する者に

月夜砧、彌陀の光、雪の朝、紅梅集、稻の出來、草の餅、蟻のすさみ

弘化嘉永年間に属する者に

濃紫、江戸土産、家の風、時雨卷、旦暮帖

等の十二種あり、此他立机嗣號披露句集等の小部物に至りては枚擧に遑あらず、梅年琴松の代には猶數種の板行ありたれとも、多くは披露句輯に過ざりき、

明治中世以後の出版物は雪簑の代に於ける秋瓜百回忌記念の玉莬集一部あるのみ。其春興の如きも僅に一葉摺の小物を出版するに止り、寂々寥々のさま實に今昔の感に堪江ず。

又月並句集の如きも古代は故實に依り双紙風の製作なりしも、今は略して半紙二ッ折の疎本となりぬ

附て曰ふ、月並句輯に於ける評者は古來多少庵を以て立評とし、附評は當番催主の任意とし入花を定めて句を徴す、奥抜は落卷高点は賞品を與ふるを例とせしが今は合点の上高点を落卷と改定せり。

今此章を卒はるに方り南枝の時代板行の佐久良の卷鬼吉時代板行の旦暮帖及び雪簑時代の玉莬集中より、當社檀列名の部分を抄出して左に掲げむ

當社上代に於ける春興の冊子は多く表紙若しくは其裏面に洒落なる口繪を画き、一葉摺は初端に初春の景物を画くを例となすこと全く現今と同じ

今抄掲せむとする佐久良の卷は奉書仕立の小冊子にして文政四年の開板なり。表紙の裏面に雅客二人醉歩蹣跚一枝の櫻花に瓢を結びたるを肩にせる状を画き、一部全く櫻を題詠したる者句數総二百十章其風交する各社の應募せるものを掲げたり。旦暮帖は半紙摺にて疎末なる表紙を附す、紙數五十二葉毎葉草画を挿み畫の題詠多し、専ら社中の句を録し、往々風交の章を交ふ。玉兎集は又半摺にして別に表紙を附し、開卷近衛公爵篤麿の友月交風の四題字あり、次に松浦羽洲の序文、次に金鳳の筆に成る正洞禪院秋瓜墳墓の景を畫き、是より以下追悼の連句五十韻を列ね次に寄句二百章天下知名の士を網羅せり。先づ佐久良の卷より掲けむ。

佐久良の卷抄出

櫻かなふとりて懀き瀧の音 ウチマキ 不 干

溪水は晝もおほろや山櫻 琴 里

夕暮の人はくるはの櫻かな ナカシマ 茂 杉

琴に心うつせは眠し花の蔭 スキト 古 行

櫻かな櫻かなとそ申すのみ 會 頭 柳 雨

上野から雲蹻そめて櫻狩 荊 峨

山守の知らぬ翌や初櫻 遊 子

山臭き料理喰けり坊の花 東 也

山櫻扇かさして攀登る 米 子

41

41花守や身ひとつ寒き夜もすから 素 水

朝櫻鐘は外山へ明て行く 巴 高

一ト搆櫻見立る山法師 蝸 牛

櫻時とて芝〓の茶もうまし セイチ 二 樂

天津乙女も止れよ花の雲 會 頭 二 蝶

心程の人の遊ひや花の山 モンマ 徐 松

翌もまた我ものにせむ初櫻 會 頭 松 翠

夢見むと或夜添寢の櫻かな 雨 蘭

手を掛て心のかはる櫻かな 龜 遊

筆染て蹙頞する老や花の山 柴 山

機織の奥も戸さヽす糸櫻 閑 松

こく薄く日は紅や山櫻 琴 松

羽たヽかは鳥も遊ふな花の山 雨 丈

行先は松を限りや櫻狩 波 靜

朗に櫻さかりの日か暮れる 南 枝

己のとし

次に旦暮帖には開板第一紙に

嘉永四年辛亥雞旦

元日の一夜あくれば月の春 多少庵鬼吉

七草や二色みいろ花畠 おなしく

とありて次紙より社中及び寄贈の句と畫を載す、卷末二葉に掲くる所左の如し

達磨うる形も坐禪や年の市 柴 山

月花の果を積るやとしの雪 壽 松

世話しさの此上もなし大晦日 素 玄

神棚に泥のはねるや年の市 齡 松

桝なしに酒賣る店や年の市 清 彦

日のあるに風呂も仕舞や煤拂 了 圃

さまさまの癖も出けり年忘 和 水

挑燈も年の名殘の往來かな 左 明

除夜の燈の影見江すくや竹の奥 あき雄

煤拂を夢にも見せす年の梅 和 月

年仕舞して分別の新らしき 良 敬

くりかへす月雪花や古暦 永 惇

節季候の柏子ぬけたる明家かな 机 芸

世のちりもすてヽ晦日も炕かな 寄 石

手から手へ風揃けりかさり賣 琴 松

行年の關には豆の手形かな 松 歌

雞も早うねぐらや年忘 柳 二

節季候や延喜直しの朝戸口 文 戯

床しさや除夜の燈も置く八重葎 鳳 兆

來る年も財布嵩みて大晦日 柳 雨

言ひ捨の句にして旅の師走哉 清 水

老の身も無事に越さうそ年の坂 徐 柳

42

42やるせなき谺するなり年木樵 琢 我

世は安し除夜に藁焚温り 梅 年

鬼吉卷末の句は

翌日といふて庵の早寢や大晦日

次に玉兎集柳風連の句を擧れば

海ひろし山又高し秋の月 繁

幾万の民の竈や月今宵 華 城

くつろきて月より圓き咄かな 風 湖

ありかたや今年もこヽに今日の月 松 二

月の出にあふや時計も六ッの音 窓 月

八景は菊の花なる月見かな 一 星

名月に靜な舟の往來かな 華 城

名月や噺て更す草の庵 五 柳

二夜三夜くもりて月の今宵かな 梅 雨

月と我れいはす語らす靜なり 麗 玉

月早し秋を定る空のいろ 春 甫

松よしと舞子をめくる月見かな 竹 水

ふりかねて今日になりけり月の雨 一 友

鴉なく森は社か月今宵 圭 中

明月や旭も昇る松の上 放 牛

曇りなき池に鏡や今日の月 雪 枝

冴る程冴もつ樹々や後の月 我 友

名月のひと夜際たつ光かな 浦 舟

月よさにつられて歩行堤かな 梅 隣

月といふ友こヽにあり小酒盛 登 美

旅うれし歌枕なる須磨の月 梅 處

しつかさの月に音あり松の露 北 史

さす月に墨すりこほす疊かな 雪 鼎

明月や舟から舟へ小盃 柳 枝

學ひにもよい夜となりぬ秋の月 文 里

月を見る心ゆたかな今宵たな 一 聲

居待月松すれすれに昇りけり 一 宇

廣い世のはなれものなり海の月 如 流

寢る樂も月に忘るヽ今宵かな 一 學

名月やまはり道して隣りまて 晴 山

心まてはるヽ程すむ月夜かな 活 美

明月や舟さしとめて小酒盛 岐 路

見ぬ人の何やら戀し今日の月 秧 村

山寺も山とはいはで海の月 柳 宇

町裏も往來はしげし秋の月 一 川

后の月料理も仕よく成りにけり 琴 糸

戀人の顔そむけ行く月夜かな 風 處

月の出をほめほめ寐るや磯の家 柳 雫

明月や禿山ひとつあからさま 榛 山

43

43芦原や月の光りをよせる波 知 后

明月やほめて寄り合ふ舟と舟 蕉 年

名月や水にしみ入る松の影 龜 遊

冬の夜に似たけしきあり月更て 松 月

我思ふまヽにはならす雨の月 松 谷

雲ぬけた月心よし水の上 柳 生

明月やとても明さは山の上 高 圃

かヽる雲退く雲月のけしき哉 琢 我

其五 里行古行父子と栗園の画功

蕉翁許六に謂つて曰く多藝は古聖の忌む所、而も子が画を習ひ且つ俳を學ぶこと是れ如何と。六答へて曰く画を習ぶは俳を學ばんが爲めにして俳を學ぶは画を習はんが爲めなり、其學ぶ所は二なるも歸する所は唯一のみと、翁之れを是として即ち畫を許六に學べりといふ。以て既に失哲が俳諧と繪画と密接の關係あるを認めたるを知るへし。隨つて後世俳人にして畫を習ふもの、畫家にして俳を學ぶもの多く輩出し、遂に俳畫なる一派を生ずるに至れり。元來空間美を詠ずるに適せる俳句は専ら空間美を描く繪畫と其趣味極似接近せるが故に、繪画の素養あり空間美を描くに巧なる者はまた俳句美を捕促すること容易にして、延いて新趣味を發揮するに自由なるものあり。繪歌仙の如きは最良く俳と画との唇齒的關係を表現せるものにして、以てよく附合上の呼吸を會得せしむるを得へく、また画讃なるものは俳家の至難とする所のものにして、俳諧の上手を以て許せるものも画に對し句作を試るときは、やヽもすれは趣味の重複を來し美点の交叉を招くを免れ難きも、若し繪画の素養あり両者の關係を詳にせるものなるときは此等の失敗を生じ識者の嘲笑を蒙るが如きこと萬なかるべし。當杉戸の地画家にして俳を善くし吾俳壇に功績あるもの三人あり、海老原里行古行父子及鈴木栗園是れなり。里行通稱は三九郎諱は守親といひ圓臨齊隨心齊東淵等は其別號なり、榛山六世の祖に當る。狩野畫伯の門に入り畫名世に現はる。寛政四年十二月七十餘才を以て沒す。法諡隨心院東淵繪法居士杉戸賓性院に葬る。其子古行賓暦十二年に生る通稱は市左衛門諱は守榮、父の性を受け画を好みて丹青に長ず。圓臨齊を嗣ぎ春淵と號す。研鑚年を重ねて一家を成すに至れり。嘉永六年五月四日沒す、享年九十二才、先瑩に葬る、法諡は圓臨院春淵古行居士。資性謹嚴正直後進を指導するを以て己れが任となし門生頗る多し。就中休仙栗園最名あり、休仙画才非凡望まれて東都十八狩野家の一を嗣ぐ。栗園諱は守德小左衛門と稱す。熱誠よく畫道の薀奥を極め名手の稱あり。古行に後るヽこと十餘年六十餘才を以て沒す。三子孰れも俳に遊び里行は多少庵社開壇以前に於て、古行は開壇以前より開壇後嘉永の頃に至るまで、栗園は天保より安政に至る年間に於て吾俳壇の爲めに盡すこと少なからず。其畫功の一班を擧ぐれば

一、繪画の揮毫

社中定期刊行の佐久良の卷津幾の卷春興の冊子等の口繪は勿論、臨時板行に係る集冊の挿繪表紙画額面扇面等の繪画に至る迄概ね三子の筆に成るものにして、よく勞力と費用とを惜まざりしのみならず、自ら社中にあり自在に手腕を揮ひたるを以て、遺憾なく趣味を發揮することを得たり。就中寛政中永福寺に奉献せる句輯の額画の如きは、古行が苦心の畫毫を揮ひて地獄變相の状を描き、自らも一代の作としてゆるせるものなりしといふ。惜むらくは文政の火災に燒失せり。又社友の肖像を寫したることあり。栗園が延命院前住職桃園の像を描きたる如きは有名なることどもにして、精進潔齊香を炷き氣澄の時を俟つて、日々筆を採り期月に渉りて大成したりといふ。此画今尚藏して倉松木村家にありとぞ。

44

44二、繪画の敎示

當時三子の画名高かりしを以て社中の者之れに師事して繪画を學ぶもの多く、里人あり、里翠あり、里杏あり、不及あり、長路あり、画杉あり、圓瓜あり、其他知名のものは大抵繪画を兼修し社中多少其心得なきもの少し、鬼吉の如き亦俳画をよくせりとぞ、而も三子の俳画に巧妙なる句に凖じて画向を變じ、美点の重複を避くと雖趣味の連鎖を缺くことなく、洒落奇抜にして一点一劃活躍しよく其俳句と調和せること、月花の卷旦暮帖等の挿繪を見ても知らるべきなり。

三、繪画の應用

汎く画帖を繙き古今の名画を味へて其眞髄を咀嚼し、換骨脱胎苟くも趣味の法るべきものあれば三子之れを俳に移すこと、漢詩家の和歌を渉獵し歌人の俚謠を應用するに勝りたることあり、されば假令繪画に於て陳腐なる趣向も俳に轉ずるときは、清新の句を得ること少なからず、

舟山にのぼりさうなり俄雨 里 行

凉しさや山に瀧壼川に舟 同

傘さヽで橋行くは誰れ春の雨 古 行

大いなる蝶飛んでゐる牡丹哉 同

山岨に小家あぶなしほとヽぎす 栗 園

永き日を終日釣るや同じ川 同

これ等は其一例なり。又三子好んで句中一二の文字に代ふるに小画を挾むことを敢てし、里行が

鶯を朝寐して聞く果報かな

の鶯の文字に代ふるに鶯の画を以てし、古行が

一本の筆われにあり冬こもり

の筆の文字を筆の画に代へ、栗園が

人聲の水にうつるや花の雲

の水の字を其繪に代ふるが如き輕妙酒脱なるもの多く、社中の者竸つてこれに俲ひよく一時の風をなせり。こは坐興的遊戯に類すと雖多少文運を增進したるものなきにしもあらさるべし。又運坐の席等に於て俳諧の季寄景物等了解に苦むものあるときは画きて之れを示し、線点色彩を以て言語又は文字に説明する能はざる所を現すなど、繪画を俳諧に應用せしこと多かりしといふ。

謂ふに三子孰れも學識あり勢力ありて且つ家資に富む、其縦横高逸の雅才は俳に入りて益圓熟し、當時杉戸の俳壇を維持するに其功績の抜群なりしや知るべきなり。其俳事に至つては載せて第六篇中篇にあり、宜しく参照せらるべし。

45

45其六 龍燈山奉額句輯

柳門の流れ日々に細く將に涸渇せむとするを慨し、是を振漲せしめむと欲して起れるものを高野村龍燈山奉額句集の擧となす。是れより先き多少庵下に四人の青年あり、東海内山麗玉、明樹板橋風處、如凄海老原榛山、枕流山高手月とす、四友一日相議し宣言して曰く

今や俳雲天下に滿ち蕉風四海に宣揚す、此を以て新に社を結び檀を建てヽ所謂俳士を以て自ら居る者、所在俳旗を飜し其帷幕に参する者又霞の如し、而して我柳風社は曩祖秋瓜基を開き南枝鬼吉等之れを中興して以て今日に傳ふ、其間英髪輩出し多少庵の名關東に嘖々たり、今や俳士多くは退嘿して天下亦此社あるを忘る。若し今日にして挽回の策を講ぜずむば恐くは衰運を〓復するの期なからむ、廻瀾の好機は既に熟せり。應に先亡の群雄を弔ひ其冥祐を假りて唾手一番奮然として起ち猛然として勇進せば、既墜の俳日を廻して百年の基業を開かむこと亦難きにあらざるなり。宜しく龍燈山奉額句輯の擧を起して社中の糾合を計らむ此擧成らずんば亦止まず

と時の老宿連溪庵机芸先づ賛し、春曉庵琢我、雪操園繁る、山月堂松湖、凌雲亭高圃、六葉舍雪簑等皆喜むで翼賛す、四青依て此擧を表白す、四方の俳友句を寄せ募に應する者甚た多し。然れとも收支償はず備さに辛苦を甞め漸く期年にして成る、額の廣さ二間竪五尺、雷堂龍吟香烟室に薫し經卷五〓相備はるの圖を画き其角堂機一各宗撰抜の秀句を録す、成つて是れを精舍の南面に掲く、偶此年を去る一百年前寛政八年南枝の催す所の龍燈山奉額句輯成つて掲けし日と偶合す、實に一奇といふべし、時は是れ明治二十八年十月十六日にあり四青の計る所果して機に投じ、爾來數年柳風社の隆むなる鬼吉時代と拮抗すと稱せらる、當時判者の句及ひ補助後見の句を擧れは左の如し。

ふいと來て噺の中や舞螢 多少庵 繁

眞中に日のおちかヽる花野哉 六葉舍雪簑

白蓮や水も微妙の色に澄む 連溪庵机芸

日の筯や花の匂ひの深う來る 春曉庵琢我

露の香や世を逃とけた庵らしき 咫尺齊寥和

枝々のたゆみや梅の鈴子なり 杉滴舍蘆丸

汲すとも心凉しき清水かな 竹堂 凡子

藻の花や夕晴虹の移る川 不及齊風馬

龍燈の世々に輝く施餓鬼かな 鳴鳳樓弄月

堆う盛て氣味よし施餓鬼菓子 夜鶴庵覺齋

天人の舞樂はいかに羽抜鳥 太白堂桃年

あの世では火も消るへし魂迎 其角堂機一

浮雲なしと見るも日數や蓮の花 山月堂松湖

松風の來て遊び足す凉みかな 凌雲亭高圃

只てさへ淋しき秋を鴫の夕 仙及閣逸馬

46

46雉子なくや旭の昇る東山 清笛庵公甫

舞ふ蝶やあかぬなかめを花の上 補助 知后

飜るヽは露か匂ひか月の萩 竹處

草の芽も木の芽もふるや春の雨 清光

疊屋の見て來てはなす牡丹かな 岐路

夕草の露にも江たつ螢かな 窓月

養老の瀧はくまねと猿酒 川月

朝空の數珠にはれけり放生會 子鳳

見て潜る山門高し蝉の聲 月竹

彌增に賑ふ寺の施餓鬼哉 木子

花は實になりて生るヽ佛哉 永年

初秋や雲の往來のふたこヽろ 松二

蓮咲くやまた新らしき朝ほらけ 泰軒

一燈に伽藍輝く茂りかな 金雪

武藏野の秋や夜晝虫の聲 春甫

雞の脊にこほれかヽるや雨の萩 後見 柳生

山門の〓かヽやく紅葉かな 五柳

白露をふむや高野の通夜戻り 龜遊

眞心の念佛にうつる踊かな 蕉年

よい月の毎夜つヽいて門凉 知友

而して催主の句は

風の行く道は眞白き青田かな 枕流

年寄の思ひ届いて初櫻 風處

草臥てぐつすり寐込む十夜かな 麗玉

梅白し松は夜深き闇ながら 榛山

と、是れ枕流は斬道の彼岸以て能く到達すべきを諷し、風處は老俳家の満足せる状態を描き、麗玉は此擧の容易ならさりしを述べ、榛山は斯界の闇中一道の光明を認むるを詠ず、誠に一句短章に過ぎずと雖以て年少の抱負と心事とを窺ふに足るべし。

第五篇 多少庵代々の宗匠

鈴木秋瓜=日下部波靜=中野南枝=島村鬼吉=島村梅年=戸賀崎琴松=野口雪簑=賀島琢我=島村繁

其一 鈴木秋瓜

秋瓜姓は鈴木武州江戸の人なり始め連溪庵止弦と號す。柳居の門に入り居沒して太蕪に學ぶ。鳥の都(延享四年の著)ふたきの春(安永九年の著)歸百日語、ほとヽきす、夏の曙、其葉裏葉集等の著あり。中頃多少庵と號し晩年無爲尚入と改む。延享天明の間東都に名あり。瓜人となり白顔長軀、痩せて仙鶴の如く、資性温厚にして高雅、容姿美にして宛も宮女の如し。殊に菓實を嗜み桃梨柿杏三餐の膳上四時備はらざることなし。束脩を致すもの綾羅錦繡と雖喜色なし唯受て之れを坐右に置くのみ。一個の柿一枝の蜜柑と雖苟くも菓實の食ふべき者なれば欣然姿色を動かす。常に人に語て曰く、余果實を好むこと太し然れども三食の後にあらされば食はず、平時の經驗に徴するに食後若干の菓實を食へば消化を助け血行を整ふの効あり。人多く夏時果實を食ふを以て身体に害ありとなすものは貪食腸胃を害なふを以てなり。余は平時物に〓するを好ます中を得るを以て要となす。故に嗜好を節して毒を變し藥となす者なりと。其句を作るや庭上を逍遙すること半晌、然る後に吟詠せりといふ。町家の婦女會て秋瓜を戀ふる者あり、其婢を介して意を傳ふ。秋瓜笑て應へず直に筆を執て懷紙に句をかきて與ふ

曲水の盃に底なき吾れぞ

47

47女悟りて斷念せりといふ。其晩年高弟日下部波靜四季の句を請ふ。瓜吟していはく

住すてヽあたら庵や山櫻

朝日からおもひかけなし郭公

名月やはじめて高き秋の空

楊簀戸のひとり下りけり雪の暮

と瓜生前波靜碑面に刻して正洞院に建つといふ。瓜寛政十一年九月六日壽を以て江戸に歿す。下谷入谷町正洞院に葬る。一説には寛政二庚戌年二月十一日歿し淺草東國寺に葬るとあり。法謚を多少庵無爲秋瓜居士と號す。然れとも瓜の歿年は寛政二年にあらざることは左の証句あり

叡下の侘住居も隣家の釣瓶の音に目を覺して

寛政六年元旦

と自筆の詞書して

初空や鐘も鳥も上野から

の句あり其歳暮の句は

又一ッ年寄る事は知らず春待こ丶ろのいそかはしき大路の形容に感じて

と詞書ありて

何急ぐらむ行年の人通り

瓜が無爲庵を稱せしは寛政五年の冬にして、多少庵第二世として波靜の嗣號せるは瓜の沒後なりしことは、左の遺文にて明かなり。

去丑冬老衰に感動して無爲尚入と更名し他の判詞を辭し待るされど多少庵は四十余年相續の號なれば知己の諸君斷絶せむことを本意ながりて近連十余輩にて月並の會頭を定め尚後に好士を待て永く當庵の俳諧存せむことを盟約す同志の諸君後年も風流の不易ならむことを希ふのみ。

千代の春占よ柳の風次第

と瓜の秀句は左の如し

初雞の聲や千里も軒續き(安永十年元旦)

翌は春菜を摘み梅も手折けり

隱れ家や五尺に足らぬ松の内

菜も芋も庵の手作や年の暮(天明二年)

今朝見れは植た物なし花の春

花盛り枝も梢もなかりけり

木の影の誠は丸き柳かな

48

48鶯や脛より細き枝の上

鳥飛て水をはなるヽ柳哉

晝顔や蔓にからまるさヽれ石

蝉なくや顔へ日のさす二尺窓

清きこと水にしかじと御秡かな

何もない空になるまて月見かな

八朔や更科もまだ田一枚

おた卷の糸より細し鹿の聲

六ッかしき事を聞かじと頭巾かな

不掃除の上ぬりしたる落葉かな

嶋原の道連れなかし鉢叩き

其二 日下部波靜

日下部波靜通稱は小源次江戸の人なり。秋瓜の門に遊び永嘉亭と號す。瓜沒して多少庵を嗣て其二世たり、鬼吉と交り厚く南枝と同門の友なるを以て、屢此地に往復して柳門の俳道を布く。靜資性淡泊にして太く酒を嗜む。三餐毎に必ず大酒瓶を設く、一回一桝陶然として樂しむ。常に謂ふ酒花句の三樂なくば生も甲斐なしと。一年飜

然感することありて禁酒を企て酒器を出して悉く人に與ふ、未た幾莫ならず亭前の梅花綻ぶる者三四輪、波靜見て急病再發して曰く、酒花句の三欠くべからずと、俄に走りて酒器と酩酒一樽とを購ひて還る。家人訝り問ふ客の來るありて之れを待つかと、靜曰く然り花兄の來るあり酒なくむば何を以てか饗せむと、自ら酒を温ため梅下に行き、先つ一盞を樹根に濺ぎて曰く、花兄幸に茅屋に駕を枉げ玉ふ、以て饗すべきものなし、唯薄味の酉水あり三時以て兄と酌むべしと。且つ酙み且つ吟じ日毎に斯くの如くす、家人呆然たり、既にして春漸く更けて梅花悉く散ず、家人曰く花兄既に謝す家翁以て饗すべきの客なからむ今日より又禁酒せよ。靜曰く諾、翌日市に出て桃枝の蕾未だ開かざるを購ひ還り、家人に謂て曰く交友既に去て寂寥甚し、今日市に行き偶此西王母を見る、戀々として空しく看て過すこと能はず、切に請ふて伴ひ來る宜しく與に三杯を傾けむと欲す

と、家人是れより又禁酒を言はず、靜獨り得々復酒客となる、故に靜の句を請ふもの酒を提げて玄關に至るを常とせりといふ

波靜會て百間の鬼吉庵に遊びし時、初春同村西光院の彌陀堂に詣でて

如是我聞神外百間佛の坐

其年高野龍燈山に詣で、恩師秋瓜の冥福を祈りて

人波の南無阿彌陀佛と施餓鬼哉

靜は頗る長壽にして天保三年七月六日九十二才を以て歿す、末期の句あり

米過ぎて九十九に足らす白蓮花

と盖し羅山の故事を取れるなり、靜の長壽は遺傳なるものか、享保二年の句に

今年は父の米壽を祝して

の前文ありて

我宿の蓬萊山や米俵

49

49俳諧打聽集に曰く

巴水或年の文月硯を洗ひ誤つて水底に落せり種々に捜索すれども得ず翌朝行きて見れは波靜まりて硯のありかを知るを得たり心大に感ずる所ありて是より名を波靜と更む

其句に

紫の戸や月を旨なる建處

元旦や生れたまヽの人心

塩引の日南に光る師走哉

月今宵藻に住む虫も影さヽむ

端籬は香にあらはれて梅の花

汲み上た水は濁らす朧月

麥畑は踏むをとがめず梅の花

櫻なら千本を梅の一木かな

よい事は春の支度や古暦

山櫻誠の雲は咲きかくし

其三 中野南枝

中野南枝は南埼玉郡百間寺村の人なり、初め日下部波靜と同門にて俳を多少庵秋瓜に學ぶ。春曉亭連溪庵は其號なり。多少庵俳諧新式の印可は正に此人に始まる、其奥書に

寛政二庚戌年 月 日 無爲尚入

連溪庵南枝丈

の語あり、此式代々相承して今に至れり。南枝常に農を勵み家政を整ふ、資性俳を好み寸暇を偸むで句作に耽る。又太た梅を愛して多く邸中に植う、隣人見て植木屋を營むならむと評せりといふ、時に句あり

世の人の心は知れり梅の花

と蕉翁が「阿古久曾か心は知らす梅の花」と反對してをかし。盖し南枝の號は其愛する梅より出しならむ、南枝又蘿月庵素秋と友とし善し毎に力を恊せて俳檀の興隆を計れり、曾て素秋と蓮谷に月を賞す、句あり

水の音も月見る友と更にけり

と此水音は古利根の水聲なりといふ、以て當時此川の流勢熾なりしを知るに足らむ。南枝は温厚の君子にして其門人を敎ふる諄々として倦まず、曾ていふ余は木強の田舎翁學識句作元より先人に比すべくもあらず。唯敎へて倦まざるの一事は亦以て祖翁に讓らずと、其門流の今に至りて斷江ざる實に其言に愧ぢずといふべし、百間東村五社權現の境内に枝の碑あり表に左の四句を刻す

世の人を見る日になりぬ初櫻

松風も眠らぬ夜なり郭公

水の音も月見る友と更にけり

雪の日や流れへ暮る鐘の聲

其裏面には

忍領連羽生領連騎西領連幸手領連庄内領連新方領連百間領連

右七ヶ領補助 文政三庚辰歳

とあり所謂今日の頌德碑なる者、枝の敎化の普及せる範圍を知るに足らむ。

50

50南枝は晩年家を嗣子に讓りて専ら俳に遊ぶ、其門下に十二雄將を出す所謂多少庵下の十二支なる者是なり。其死する前年の句に

朗かに櫻さかりの日が暮れる

と此句識をなして幾くもなく病を得、翌文政五年十月十二日歿す。

高い木のある程高し冬の月

今越た山の影すむ清水かな

ない袖も子に振せたき踊かな

繕はぬ障子たつるや秋の風

皆翁の句とす

其四 島村鬼吉

島村鬼吉は南埼玉郡百間村の豪農にして通稱は新右衛門家代々名主役を勤む、俳に遊びて始め南枝庵下の十二支に擧られ雪操園徐松と號し後四世の連溪庵となる、天保八年多少庵を此地に移し鬼吉と改めて其四世を嗣ぐ。資性温厚閑雅頗る長者の風あり、常に其歳旦に於て一年の課題を定め毎日一題十句を吐きて以て日課となし、公務繁忙の中に處して怠ることなかりしといふ、其熱心勤勉なること此一例を以て知るを得べし。鬼吉軀幹長大容姿整然宛として士大夫の如し、一歳江戸に趣き客舍に宿す、俳名を宿帳に記して鬼吉と書す。旅舘の主管讀みて「おに吉」となし。謂ひらく地方知名の俠客ならむと、萬俠客を以て待遇し喚びて「親分さん」といふ。鬼吉意頗る不平、主人を呼びて之れを語る。始めて鬼吉の俳號なるを誤讀して俠客となしたる理由と判然し、主客抱復すといふ。後家を嗣子梅年に讓り、屋後に隱栖の所を作り、名けて梅の家といひ常に是に居りて後進を敎授す。隱栖の時句あり

草の戸は梅に預けて世の安き

四方の風客來訪する者絶江ず晩年髪を剃りて夢鶴と號す時に句あり

垢つかぬ襟の寒みや更衣

鬼吉安政二年正月十四日七十一才を以て歿す、其句に

ゆらゆらと身を浮草や船凉し

月靜か夜すがら竹の雫かな

凉風の案内や蓮の葉のさわぎ

氷らせた風より解る柳かな

よつの緒の調子はひくし春の川

玉簾に初瀨うたふや春の月

傾城に買れて咲くや燕子花

鶯やまだ眠い眼を引向ける

万歳の譽殘しけり麥畑

簑脱て榾はまたるし藁くべよ

居直りて瞹するや今日の月

等あり。

其五 島村梅年

51

51梅年は鬼吉の實子なり、通稱は新右衛門家職を嗣ぎて名主役を務む。俳を父に學び始め雪操園と號し父歿して多少庵を嗣ぐ。當時江戸に雪中庵梅年あるを以て竹樹と改む。人となり剛柔中を得て人の長たるに堪へたり。多少庵の俳諧由來冠り俳の名あり。梅年慨然として之れを革變せむとするの志あり、幸手の文子と結び俳傑小築庵春湖の門に入り、精勵絶群以て其夙志を成せり。之れより多少庵の俳諧亦興る。梅年父の性を享け俳を好むこと太し、廣く風客と交る、明治維新區政の制立つに方り梅年身名主役を勤むるに因り、日々杉戸の區役所へ出勤す、常に句帳を懷ろにし公務鞅掌の餘暇、孜々として句作に思ひを潜む、一日杉戸本陣に某藩の士宿泊せるに對し、公用の文書を提出せしに誤て句稿を封して贈れり、藩士亦幸に俳道を好む。此稿を見て其風流を慕ひ、其夜自ら來りて梅年を訪ひ、通宵俳を談じ句を連ね、晋秦の好を盡せりといふ。其風流閑雅の資生涯の言行皆此類なりといふ。明治八年六月十二日五十八才を以て歿す。

其句に

窮屈に居込みて寒き巨燵かな

凉しさや波の流る丶浪の上

行雲に歸る雲あり子規

見るわれも浮足になる相樸かな

ひとふりは雲におくれる時雨かな

鍬かけて晝食にあかるや畑の梅

吹く風をあつめてはなつ柳かな

鶯の氣儘になくや晝下り

世抦よく見江る花火の光りかな

虫にちるこ丶ろまとめて寢たりけり

雲少し見ゆるや月の遊ふほと

等あり。

其六 戸賀崎琴松

琴松通稱は善兵衛諱は信益戸賀崎氏、北葛飾郡倉松の人、草知の一子なり、鬼吉の門より出て風操園と號す、明治十五年多少庵第六世となり、晩年退隱して鶴巣軒と更め、其二十六年十月廿九日享年七十八才の壽を以て歿す。一代の遺聞甚た多し、人となり温和淳良深く俳道に入る。内山知后會て石塚机芸を師として俳諧を學ぶ。其初めて連句を習ふ日、琴松媒妁の事を以て須賀中村氏に行かむとし、机芸と杉戸河原橋に遇ふ、松曰く君いづこへ行くや、芸曰く知后余に就て連句を學ばむとす。今日宿曜良辰なるを以て其發會を擧げむとす、松聽て喜色面に溢れ芸に謂て曰く俳門一人の俳士を增す、祖翁に對するの追孝之れより大なるはなし、俗事の如きは是れを他日に讓りて可なり。謂ふ余も其席に倍せむと。人傳て佳語となす。松の嗣子某は養子なり一旦産を破り舊業又支ふべらず。乃ち親戚を會し改革を議す。松一同に請ふて曰く余や爾來儉素自ら持せむ、唯俳諧の一事は舊に依りて之れを許せと擧坐感動す。其事に厚き此の如し。知后又曾て琴松と連句の附合をなす、知后事故ありて推敲を欠く依て某氏の代作を乞ひ、知らざる眞似して其儘琴松に贈りしに松某氏の筆蹟を知れども云はず、直に此句を聯ねて次に自作を附し以て后に返す。他日后に詣りて談某氏に及ぶ。松后に謂て曰く過日某氏は來れるやと又代作の事をいはず。后其雅量に服すといふ。琴松は物を書する巧拙を顧みず筆紙あるに隨て其精疎を問はず。脱字を以て有名なりき故に人呼で脱字宗匠といふ。曾て清地泉樓の主人金屏風を作り、松に請ふて句を書せしむ。松直ちに筆を曳て書して曰く

名月やからのからの莨入

52

52と實は名月や不足はからの莨入とすべきを誤りしなり、此屏風今傳へて同家にありといふ。其句に

珍らしき鐘きく蚊屋の別れかな

清水湧く頃に育つかさ丶れ石

勿体のつく養父入の立居かな

其音に燈動く一葉かな

虫啼くや片足はまる水溜り

名月や不足はからの莨入

上に居て牡丹に傘の指圖かな

初雞やまたさめやらぬ去年の醉

寐こ丶ろや師走忘れの雨の音

麥に眼を養ふ花の戻りかな

等あり。

其七 野口雪蓑

雪蓑は野口氏諱は直之北葛飾郡高野村の豪農なり、夙に村治に参與し畫策する所頗る多し、太く俳諧を好む蓬字机芸等の老宗に参じ深く其堂に詣る。始め六葉舍と稱し晩年多少庵を嗣て其七世となる。庵祖秋瓜居士の一百回忌を營み兼て世々の庵主を弔ひ玉兎集を編む。未た幾くならず明治三十四年十月一日享年六十八才を以て終る。蓑資性温雅頗る君子の風あり。庭隅に一老梅樹を植う春風漸く暖かに南枝蕾を破るもの三五、黄鳥あり來りて淑氣融和の曲を囀る。音韻圓滑緩急節に諧ふ。蓑徐かに窓戸を排き爐を擁して靜聽し以て吟魂を養ふ、一日又來りて圓轉の曲を奏せむとす。遽に起て飛び去る蓑異み往きて窺ふに、隣童二三竿を舞はして之れを逐ふ。蓑莞爾として童を喚び錢を與へ諭して又逐ふことなしと誓はしむ。之れより専ら緡蠻の聲を聞くことを得たりといふ。其風流率ね此類なり。蓑の句皆流麗斧鑿のあとなし。其二三を擧れば

子規三日月はまだ山の端に

今日の月心にか丶る雲もなし

眞中に日の落か丶る花野かな

茶の水も此玉川や花の宿

人聲の絶江し上野や郭公

初秋や古葉拂ひし笹のいろ

酒のある限りはさ丶む雪見船

其八 賀島琢我

53

53琢我は賀島氏南埼玉郡爪田ヶ谷の人通稱は源之亟、村治に参すること二十余年其治績頗る多し。石塚机芸と竹馬の友たり與に鬼吉の門より出つ。始め招月堂と號し尋て春曉庵を嗣ぎ晩年多少庵第八世となれり。資性温厚篤實又他の嗜欲なし恬淡仙の如し。而して其俳を好むは天賦に出づ。小少の時鳥庭前の老杉に巣くふ、琢我仰て是れを見るもの數刻、鳥枯枝を墜し誤て我の眼球を貫く之より一眼の明を失へりといふ。此一事我か天來の俳相を知るを得べし。我深く俳道に通曉し高圃机芸の二老と與に長く當社の牛耳を執る。枕流曾て知后の宅に於て我に會す、偶嚴冬天靡々として六花を降らす、我將に歸途に就かむとして疾風笠傘の支へ難きを慮り、后に四布袱を借り頭上より之れを被り結束して途に上る恬として耻色なし、宛然一幅の活寒山子を見るが如し。其淡泊物に係らざること斯くの如し。榛山又曾て俳諧附合の席に於て一句を示し、附くや否やを問へば、應へて曰く如何にはなれたる附句にても附き居らずといふことなしと我自から萬法一如万有相關の理を會得せるものか。其句に

秋立や礒の波音松の風

高い樹に流れ付けり天の川

凩のしはらく松にさはりけり

鐘の音の爽かに通る霜夜かな

寒空を小鳥のあさる田面かな

深切な日の當りけり梅の花

老いけりな蚤に寐られぬ夜も幾夜

竹の春素直な風の姿かな

刀豆や照りかたまりし鞘の反り

鹿一聲々々つ丶に月落る

秋の色見て居る中に暮にけり

其九 島村 繁

島村繁は雪操園と號す多少庵中興鬼吉の孫にして梅年の子なり、人となり活潑剛毅品位を具ひ貴公子の風あり、心を武道に傾け研鑚年を重ねて名手となり演武塲を開き徒を集めて敎授す贄を取り門に入る者幾百を以て數ふ、斯道に貢献する所多しとなす、明治甲辰日露兵を交ゆるや其門人出征する者皆功を奏して歸る。子性淡泊金帛を見ること土塊の如く之れを散擲して顧みず、故に子の庇陰に浴して利を得る者甚だ多し、里人尊崇して敢て正視せずといふ。輓近推されて村長の職に就く専ら心を村治に用ゐ又意を敎育及ひ公共の事に注く、其小學校新築の件起るや甲論乙批反對する者多し、子平素私事に忍ばず唯此擧公共有益の事業にして百年の後にあらずむば定論なきを豫期し堅忍不抜堂々節を持して動かず人初めて深沈大度に服す。子は又太だ意を俳道に留めずと雖能く父祖の遺業を嗣きて雪操園を傳ふ。天賦の俳才は深く練磨せずして妙域に進み名句玉什甚だ多し、中ころ六世琴松老を告て退き鶴巣軒に隱る、子即ち庵事を攝行し多少庵を號す指道畫策の功甚だ多し、其社の盛なる前古無比の稱あり、後雪蓑の七世たらむとするに方りては喜びて庵を授けて裕退し風篁庵を嗣ぐ其雅量襟度大率此類なり、慶應元年二月八日を以て生る、其句

日に露の消江る眺や遲櫻

海ひろし山又高し秋の月

ふいと來て噺の中や舞ふ螢

54

54第六篇 多少庵社中列傳

上篇(本篇には多少庵下の俳系詳にして確証あるものを掲ぐ第七篇を参照せらるべし)

(一) 鴨田北海

北海は北埼手子林村大字神戸の人鬼吉の門に参じて連溪庵を嗣ぐ、姓は鴨田名は佐源次明治十年代歿す年六十余才人となり學識淵玄世故に通じ俳を好くし同人間に貴重せらる、子曾て惡童の途に狗兒を捕へ水中に投ぜむとするを見、惻隱の堪へず錢を出して狗兒を買ひ、携へ歸りて之れを愛育し名けて小波といふ。小波能く狎れ北海を慕ふて寸時も側を籬れず、俳席に出る毎に必ず追隨す、海歿する時小波長吠一聲哀に堪へざるもの丶如し、終に柩を送りて家に還らず墓前に踞して涙を垂る丶もの小時去りて其行く所を知らずといふ。

笠持たぬ旅は氣儘そ山櫻

から堀は弓杖たけや梅の花

九重に屆かぬ色や燕子花

(二) 石塚机芸

机芸姓は石塚雪光齊と號し後連溪庵を嗣ぐ南埼玉郡爪田ヶ谷の人なり。人となり寡欲淡泊頗る古人の風あり、夙に柳門に遊びて造詣太た深し、後進を導く諄々として惓まず、社檀の興復を以て己れの任となす。性温厚雅淳なれとも談俳事に及べば寸歩も假さず、梅年琴松雪蓑の三代を經て輔翼の功太た多く、多少庵の柱石たりき。其晩年和戸醫篠原大同俳道に志深く芸を屈して研修す、數年に渉りて寒暑倦む事なく丁寧親切指導して止まず、大同亦能く弟子の禮を致し叟の末期に至るまで侍療怠らず、沒して猶追慕すること切なり人感動せざるはなし。大同常に人に語て曰く芸師余を敎ふる數年寒暑一葛裘恬として顧みず、語又俳事の外を言はず脱然として貧富を忘る、亦得難きの良師なりと、風處曾て翁が「子規なくや五尺のあやめ草」の句意を問ふ、答て曰く其境にあらずむば以て語るべからずと。重て問ふ其境とは何ぞ曰く至れば自ら知ると芸が襌骨ありしを伺ふべし。明治卅三年十一月廿五日享年八十二才を以て歿す、其遺吟甚た多し其一二を擧れば、

萍に似し身の果や重ね鍋

白蓮や水も微妙の色に澄む

うき人の夢なさましそ鳴千鳥

短夜や寢覺め慰む朝煙草

ふぐ喰や悔みてももうへらぬ年

(三) 島村竹夫

55

55雪操園竹夫は柳門の名家鬼吉の嫡子にして梅年の兄なり通稱翁助、資性剛毅物に動ぜず而も雅量あり、少壯にして大人を凌ぐの技能を具せり、鬼吉深く愛重し庵下の宿老も亦望みを囑しき、惜むべし年三十九を以て歿す。其作又大雅にして頗る大家の風あり、子常に謂て曰く男子碌々鷄犬と伍して田舍に夢死すべけんやと江戸に走つて武門に入りしとぞ

君か春素襖に狭し大廣間

戸口まで櫻ちり込む筧かな

(四) 島村芳洲

島村芳洲は名は菊といふ、本社の俳宗多少庵鬼吉の孫、梅年の子、繁の弟なり資性濶達小事に覊束せられず、精神飄逸高く俗界を脱離して而も塵境に和同し、機畧縦横駿馬の戰塲に馳奔するが如し、雪操園を嗣て其第二世たり。目下府下千住に住し、商店太田屋の主人なり、明治四年八月を以て生る天賦の俳才は商務〓忙の裏、妙に閑境を有し、佳什玉句立ところに成る者多しといふ、其句

痩藪を抱へて咲きぬ遲櫻

鳥帽子着た人や吹革の祭り主

舟に藻の匂ひつく日や行々子

輕う吹く風も氣味よし衣更

(五) 齋藤紫山

紫山は百間の人東曉庵の開祖なり、姓は齋藤名は市左衛門性學を好み寢食を忘れて書を讀む、所有俳書渉〓せざるはなし。佳月庵徐柳と南枝左右の雄將なり所謂蕉門に於ける其角嵐雪なるもの、南枝沒して鬼吉に隨從し吉を輔けて多少庵の興隆につとむ影の形に從ふに似たり、其句老成にして平板の裏自ら無限の趣味あるを覺ゆ、曾て行脚の俳士あり柳門に紫山あるを聞き百間に來りて山を訪ふ、山人となり朴實温厚更に偏幅を飾らず率然出て面す、行脚一見其氣韻の上らざるを見て心之れを侮り言辭不遜山と附合をなす、山の句老成千變万化して極らず名句口を衝て出、行脚をして目眩し口訥し又息するの暇だになからしむ、行脚恐懽狼狽手戰き額汗し其坐に堪へず、腹痛に假托し厠に上る眞似して〓惶逃れ去る人以て快談となせり、山明治の初め八十余才にして逝けり

咲とてもかをる名のみそ室の梅(天保五年立机の時)

白梅や朧の中の朧影

蝉折れの更けて露けし須磨の月

(六) 大作いづみ

大作いづみ彌吉と稱す東曉庵の二世なり資性實直虚飾を厭ひ能く忠言を容る、幼にして明を失ひ専ら俳道に心を注く、曾て人に語て曰く俳は遊戯の具にあらず、昔し蕉翁の正風を起すや一言一語も苟且にせず練磨推敲して始めて出す出る者皆金玉の響あり、余不肖と雖其末流を汲む豈に乃祖に私淑せずして可ならむやと、句を案ずる必ず早曉に於てす曰く周日の内朝は最も人心清淨なるが故に能く造化と感應すと、年五十に滿たずして明治二十年代に歿す

小柳や笹舟岸に流れ寄る

56

56(七) 坂卷徐柳

徐柳姓は坂卷名は庄兵衛人となり温厚篤實俳を好みて早く南枝の門に入る、其若かりし時熱中すること甚しく殆むと狂せむとす。曾て傳馬の歸途杉戸より還る、鞍上子規の句を案じて馬より墜たるを知らず、畝中に跪坐して推敲時を久うす、つかれて遂に眠る。馬主を捨て丶歸り廐に至りて嘶くこと一聲家人徐柳のなきを訝り謂らく彼れ實直未た妓樓に遊ばず亦酒を嗜まず、而も馬還りて彼れ來らざるは異むべしと待て初更に至る、終に歸らず、家人四隣をやとひて八方捜索す得ず、父母其死せるかと疑ひ悲痛慟哭す。柳夜半覺れば四方暗黒星宿天に粲爛たるを見、愕然として起て還る、斯くの如きの類月としてあらざるはなし、若し告ぐるに實を以てせば家人の俳を止めむことを恐れ言を左右に托して言はず、人因て密かに妓と狎ると思ふ、柳又故さらに之れを装ひ専ら心を俳に深うし終に斯道に熟達すといふ。明治初更八十二才を以て歿す、佳月庵と號す島村松二此庵を嗣ぐ。其句に

鶯やた丶き牛房もさつとせる

名月や誠の雪は不二計り

一聲を江戸一はいや郭公

(八) 島村松二

松二は南埼玉郡百間川島の人、天保九年正月元旦を以て生る通稱は繁藏、少より公事に勤む晩年老を告て隱栖し嘯然俳を樂む。人となり恭謙苟もせず事々皆沈思して後に行ふ故に輕擧の事なし、實に多少庵社の宿老なり。性俳を好み年十八にして鬼吉に参ずといふ。松二或年俳友一杉を時雨會に誘はむとして其家を訪ふ、一杉已に居を他に轉じて地方廳に通勤せるもの代り住めり、松二之れを知らず一意一杉の居なりと思ひて訪へるなり。女房出て丶應接す、松二曰く先生は在宅なりや女房曰く役所にあり。松二曰く何時にか歸る答て曰く午後四時と、松二沈吟す、女房因りて反問して曰く貴下は何れより來ると、曰く生は島村松二貴郎を俳席に誘はむとするなりと。女房乃ち先住者の友なるを知り新たに轉宅し來りたるの旨を告ぐ。松二始めて一杉の移居を知り謝し歸りて人に語る。其人曰く足下其女房の一杉の妻と異れることを知らざるかと、松二曰く知れり然れとも細君に新陳代謝あることを知ればなりと、是れ一の滑稽談に類すと雖叟が俳骨を得て洒脱なるを窺ふに足らむ。叟は多少庵社の十二支なる佳月庵を嗣て其二世たり。

初秋や雲の往來の二心

飪にも柚の香のうつる冬至哉

吹なぐる霰や鐘にあたる音

關取の邪魔にされたる炬燵かな

温泉の山も眠る支度の烟りかな

皆佳什なり

(九) 秋葉樂之

57

57竹翠庵樂之は秋葉氏八代村神扇の人名を半兵衛といふ連句の名人なり、癖として女色を好み渉獵せざるはなし、常に遊里に出入す。曾て吉原の某樓に遊び流連せし時妓樂之の俳雅あるを知り扇を出して句を請ふ、即ち題して曰く

紫陽花はうき川竹の心かも

と平素人に言て曰く女を見ること花を見るが如くなるべく、又花を見ること女を見るが如くなるべし、斯底の消息を解せざる者は與に語るに足らずと、當時郷黨の年少謠ふて曰く「鳥勘左衛門は種蒔おじやる村の半兵衛さァは芋堀りに」と以て其風流才子なるを知るべし、明治初年六十二才を以て歿す

洗うても水も濁らぬ白魚かな

三芳野に雲た丶ぬ間や春の月

(一〇) 大澤幸山

古來家を興し業を隆むにする人は身体強健にして機を見ること敏活能く動き能く勤む、未た聞かず其質蒲柳にして意思薄弱なる者の家業を盛大ならしめしを。幸山又第一者の資を具ひて清地に住し大澤織物工塲の主人たり。通稱は幸三郎其剛毅不屈の性は百折撓まず、力を勞し思ひを瘁らし、少壯より以て六十才の今日に至るまで未た曾て退挫せず、齡耳順に近くして其壯健なること少者の如し、常に自轉車を驅りて東奔西走席暫くも煖ならず、而も腦裏晏如として風流に遊ぶ、宜なり能く家産を興して以て今日に致したることや子は竹翠庵と號す。詩に稱す彼淇の澳を見れば緑竹猗々たり斐たる君子ありと盖し子の謂ひか、其句

糸遊の軒端綾とる光りかな

あの聲が雪となつたか明鳥

落つる時見れば一羽の雲雀かな

(一一) 佐藤松溪

松溪は佐藤氏杉戸の人通稱は太左衛門油商を營み勤勉廉直顧客を遇する太だ巧みなり。朝より晩に至るまで客足の絶間なかりしといふ。曾て難病を患ひ稻荷明神を祈りて治するを得たりとて邸内に祠を建て丶是を祀り信仰すること怠らず、毎歳初午に遭ふ毎に兒童を集め皷笛舞踏夜を徹して止めず饗するに赤飯等を以てす、町童喜躍群集其閙囂名状すべからず溪以て至樂とせり、其大まかにして稚氣ある大約此類なり、明治初頃六十余才を以て歿す、鬼吉の門に参じて吟月庵と稱し柳門一方の雄將なり

掌に白粉置けは梅匂ふ

花菫ふまれ乍らにさきにけり

淺妻の蚊遣に曇る柳哉

(一二) 武井一和

武井一和は和平と稱す佐藤松溪の吟月庵を嗣て其第二世たり、又清地の人明治二十年代六十才を以て歿す其用意周到の資は家業に表はれ、農に用ゆる器具は鍬鎌鋤犂に至るまで磨礪して少塵を止めず光澤赫々として電の出し、其耕作の状を見るに人一たび之れを鋤すれは己れは之れを百たびし人百たび耨れば己れは千度之れをなす故に土地肥穣なること油の如く、他の棄て去て顧みさる所一和をして周歳畔に就かしむれば瘠田變じて沃野となる。知るべし陰雨せざるに水を想ひ、照らざるに旱を恐る、是を以て五穀豊穣凶歳にも年を罪するの憂ひなく、家内和平なること太古の民の如し、人となり温厚篤實更に爭はず資として俳を好み既に堂奥に入る、句に

炭はねて咄しのたるむ一間哉

あけたての鍵にものいふ寒さかな

58

58(一三) 前田圭中

前田圭中通稱は清次郎紺屋の名工なり下高野御所社の幟中島慶麿の書する所、圭中の染むるもの字体鮮明活動の妙を備ふ、見者感賞せざるはなし、中頃眼疾を患ひ終に明を失ふ。資性敏捷糸竹に長ず謎鮮及び八人藝の名人なり。按摩を以て生業とす、又俳を好み其名吟少なからず、曾て遊藝人の耳目を悦ばしめ外見苦なきが如く其實心中の百慮言ふべからざるさまを吟詠して曰く

らくらくと流れて見せて川千鳥

と、又一葉の句にて

眼に見江ぬ秋を手に取る一葉かな

の名什あり。常人の作としては多大の感興を惹起せざるも、中の句としては至情人を動かし同情の涙を注がしむ。昔某撿校仲秋の夜「花ならばさぐりても見む今日の月」の句を吐き其妻をして「名月は坐頭の妻の泣く夜かな」と歎ぜしめしといふ。中が眼に見江ぬの句撿校の什に又一頭地を抜き、人をして覺江ず凄然の情を起さしむ此他

杖に手を重ねて梅の匂ひかな

春寒や猿子柳の頰冠り

むさ丶びの遊び所や木下闇

の佳句あり

(一四) 竹内松圃

松圃は粕壁の元本陣なり高砂屋彦右衛門と稱せり、春日庵と號す。書画骨董を愛玩し古今の珍什を聚集して至樂とせり。頗る鑑識に富む、猾商偽物をうりて利を射むとする者、巧に古色を薰し豪も眞物と違ふことなきものを作り以て松圃に致すと雖、一見直に眞贋を辨じ更に惑ふことなかりしとぞ。資性潚洒にして又華美を好む、俳に於て造詣甚だ深し年六十一にして明治の初交に歿せり

春の雪月の影にも舞ひにけり

片隅になつて月夜の田打かな

狐火の燃江る程野は枯にけり

(一五) 折原柳宇

59

59柳宇は通稱源十郎折原清次郎の長男にして安政六年百間村に生る、柳風社に遊びて春日庵と號す、其温雅和順なること實に春日の如く、音吐低きが故に花嫁の稱あり、其句を案するや沈思默考天井を睨むで氣を閉ぢ、三昧に住する羅漢の百雷坐上に震するも動かざること泰山の如き底の慨あり。而も其間佳句を得ることあれば喜色滿面宛然寳珠を獲たるが如し、明治三十五年七月沒す慈父に先たつ事二年、其句

齒こたへのある釣鮒の鱠かな

舟の行くなりに曳る丶花藻哉

洗はせて墨の香の增す硯かな

(一六) 中村秀圃

秀圃初めの號は如流百間の人名は勇吉中村氏、明治六年八月を以て生る俳に遊びて春日庵の三世となる。人となり剛直思ひ内にあれば直言して憚るなし。雄材の名郷黨間に高し家農を以て業とす、深く意を敎育に注ぎ隣閭の年少學なく識なく不良に陷り易く且つ日用の便を欠くを憂ひ、暇日庭上に筵を敷き徒を集め孜々筆算を敎へて倦まず、爲に益を得し者少なからざりしといふ。性古道を好み禁厭の術を學びて神に通ず、小兒の虫封じの如き子をして一たび咒せしむれば復再び起らずといふ、

囀りの聲たゆみなき雲雀かな

賑へる門に淋しき燈籠かな

朝顔や雀の聲につれて咲く

(一七) 天野欽宇と其子欽哉

天野欽宇貞輔といへり清地の人、馬醫を以て業とせり、資性剛毅にして敏捷、甚だ花卉を愛し夙に起きて玩弄看觀するを無上の至樂とせり

蕣やまた餘の花は眠り顔

の句あり。又玄亭の書を學び常に俳に遊ぶ、御馬の術に長し駿足悍馬も宇に對しては處女の如く柔順能く其手術を受けたりといふ。其句に

山たきの見て居て寒し朝こ丶ろ

落ついて來て鶯の初音かな

等あり風操園琴松の後を嗣て其二世たり、明治十年代五十左右の壽を以て歿す。其子に欽四郎あり、父の性を禀けて馬醫を業とし、又俳に遊びて欽哉といひ風操園を嗣ぐ、明治三十年代四十余才を以て歿す、其句に

鶯の氣隨になくや別坐敷

暮る丶野にまた二句三句なく雲雀

朝曇りすらりと晴れて長閑なり

(一八) 戸賀崎琴糸

俳は天才なり學びて必しも其堂に到る者にあらず、賦性風流雅淳なる人は登初既に呑龍の氣あり、研鑽日を重ねて益其才を長じ熱誠月を亘りて其思藻いよいよ豊富なり、我柳門琴松あり天賦の俳才は其言行に活動し玉什名句人口に噲炙する者多し、遂に推れて多少庵に昇れり、而して其嗣子嗜好を殊にし名門一世にして廢れむとす。孫に琴糸あり天降して以て其統を繼がしむる者か子通稱は龜太郎職を郡衙に奉じて書記を拜す、人となり率直淡泊頗る乃祖の風あり、文才縦横能く思藻を織る、俳に遊びて未た曾て深く練磨せずと雖、其天成の俳智は早く等儕を凌て高手の稱譽あり、祖の風操園を嗣で第四世となる、其句に

暮れおしむ風もありけり揚り凧

何となく開きてうれし初暦

後の月料理も仕よくなりにけり

60

60(一九) 岩崎寄石

寄石姓は岩崎通稱は六兵衞農を以て業となす、百間道佛の人なり。多少庵下の雄匠にして十二支の一人なり。人となり沈默寡言而も讀書を好み晴耕雨讀以て樂みとなす。頭痛の持病あるを以て南風を厭ふこと甚だし、故に自らいふ百性には夏季を最要の時とすれども余は南風と蛇を好まざるを以て春末夏初に至れば是れをのみ苦となすと。未だ曾て青嵐風薰るの題に於て佳什なし、又曰く余は此題に逢着すれば頭の呻々たるを覺ふと。明治二十八年二月七十四才を以て歿す

櫛の齒の輕くなる日や梅の花

初夢や獸に呉れる屑はなし

蚊柱は川へ流して納涼かな

(二〇) 市川一川

一川は市川百間の人左門と稱す、嘉永三年八月を以て生る九皐庵を嗣で今其庵主たり。家世々農を以て業となす人となり朴素而も木強に陷らず、天性の禀くる所自然の文資あり、洒然として銅臭に染まず又一段の光彩あるを覺ゆ。深く酒を嗜みて頽然坐將に傾かむとし興來り氣乘ずれば、一氣呵成の佳句を吐いて、先輩を驚かすこと屢なり、其句に

若水や明り屆きし汲み心

町裏も往來は繁し夏の月

あらためて若水汲むや舟の人

(二一) 富澤永淳と其子鳳眠

桐葉庵の祖を永淳といひ二世を鳳眠と號す、淳諱は玄助眠諱は玄庵、玄助を以て父とし玄庵を以て子となす、父子醫を以て業となし爪田ヶ谷に住す姓は富澤與に多少庵下の雄將なり。淳寛仁忠恕大人の風あり、博く漢學に通じ兼て諸子百家に渉り、渉獵せざるはなし。常に人に謂て曰く醫は仁術なり苟も利を貪りて技を沽るは聖人の誡しむる所、斯くの如くむば寧ろ賣藥者となるに如かずと故に窮困自ら致すこと能はずと聞けば進むで術を施し藥を投じて價を言はず、而も猶甚しきには衣食を加給するに至る、此を以て人皆子を敬し神醫となせり、明治十六年十一月五十八才を以て歿す。其子鳳眠又父の遺風を受け温良恭謙にして慈善を好む、深く家學に富み有用の人材たり一時推れて村吏となる、其吟ずる所皆清新。明治二十七年四月四十二才を以て歿す、永淳の句は

片里も料理になれて梅の花

木に遊ぶ世と移りけり初翠

水打て月まつ椽の端居かな

61

61鳳眠の句は

月もる丶磯のとま屋や啼水雞

若水や清きは水の常ながら

(二二) 大高壽松

大高壽松は高圃の父なり通稱は兵左衛門百間川島の人、資性順良清雅にして用意周到思慮綿密なり、殊に經濟の才を備ひ家政を整ふるに長せり。鬼吉の門に出て凌雲亭と號す、其句を作るや一字一言も輕率にせず推敲熟思すること殆むと半月に渉るものあり、故に子の公にする所の者は皆金玉の聲ありしといふ、文久三年九月五十九才を以て歿す、多少庵下の雄將なり、其句

建〓の片違ひあり朧月

長吉が月乘せて行く今宵哉

藳うつた石も啼くのかきりぎりす

(二三) 大高高圃

高圃は百間の人大高氏文政十一年七月六日を以て生る通稱は兵左衛門。凌雲亭壽松の子なり、始め壽月又新枝と號し後高圃と更む。松歿して凌雲亭を嗣ぐ、當社の宿老にして深く俳諧の堂奥に入る。然れとも人となり謙讓更に自ら言はず年八十に及むで矍鑠として意氣衰へず、故に其作る所句として清新飄逸ならざるなし而して敢て誇らず。同輩の畏敬する所となりて居らず、毀譽褒貶脱然として意に介せざる者の如し。其俳に於けるや熱誠眞摯毎會此叟の欠くることなし。音吐低く脊曲まり靜に坐隅に在り、烟管徐ろに煙りを吐き寡言沈默宛として眠るか如く羽化して登仙する者の如し、此仙時ありて眼を張り口を開けば意氣天を衝くの佳什續々として出づ、恰も蝦蟇仙の如く然り。此叟の生涯逸事の記すべきなし、其逸事なきもの此叟の眞面目なる逸事のみ、嗚呼是れ人か果仙か、性として用意周到見聞する所記して藏せざるはなし。此俳檀志の材料の多くは此叟の手に出づ。

琴の音は松にもありて夕凉

虫啼や黒塚の燈の草うつり

腰かけし石に歌あり春の山

寒梅やつまり切る日の境垣

蔭賴む程の木もなき夏野かな

くりくりの天窓も似せて更衣

(二四) 高本岑松

旭庵岑松は鬼吉梅年時代の人醫を以て業となし、深沈にして大度あり、其大事に衝るや能く心氣を丹田に收めて從客迫らず基本末終始を考へ而して後に決斷し未た曾て輕擧妄動せず。人となり温厚篤實三才の小兒もよくなづき百才の翁嫗も信賴して門前市をなせりといふ。松姓は高木名は節齋、好むて早起をなす先づ盥嗽し終れば東に向て爽氣を吸ふもの半晌心中爽然たるに及びて初めに宗廟の神影を拜し次に神農氏の像を禮し後に祖牌に薰香して饌に就き未た一日も廢懈せず、陽明が所謂其震天の陽氣を吸うて是れを坎の大陰に吐くの語に從ふ者か。松禀賦蒲柳の質能く健康にして耳順の壽を保ちたるは盖し此調氣的衛生に因すること多しといふ、子は明治初世に歿す

62

62土地抦や早き遲きも梅の花

かけさはるものなし庵の初日影

(二五) 松本草補

松雫庵草補は不動岡の人北海と與に鬼吉の門に参じて一方の鎭將たり。資性温厚慈善を好む鬼吉の末期に際し途に其急を聞くや家に歸るに遑あらず、急行して夜半鬼吉の門に達すれば既に瞑せり、補悲痛哀哭漣然として考妣を喪するが如し一坐感動す。又曾て家に飼ふ所の黄鳥一日卒然として斃る、補藥を與ふれども蘇せず、乃ち寺僧を迎ひ禮を具して之れを墓に葬れども猶飽かず、同人を會して俳筵を張り其追悼の歌仙を催したりといふ、其恩義に厚く慈愛に富めること概ね此類なり。補姓は松本通稱は補之助文久中に歿せり

暮れたればまた夜櫻を眺めけり

わかれては又よる鳥の浮寢かな

はれ口の雨よりぬくし春の雪

(二六) 小松青圃

小松青圃は上會下の人なりといふ。子日庵と號せり、人となり熱誠年十八にして日記を始め終世怠らざりしとぞ、曾て多少庵に一泊し江戸に趣きしことありしが、越ヶ谷にて桃花を賞し會心の句を得、之れを記さむとして懷を探れば日記なし、愕然謂ひらく途中に落せしならむと愴惶歸途に就き路々捜索し粕壁まで戻りしに其帳簿は極めて疎末の者なりしかば人も拾はず、幸にして之れを路傍に尋ね得たり其時圃は喜びに堪江ず、

道に落ちたるを拾はず御代の春

と吟じたりといふ。其忠實なること斯くの如し、文久の末年病むで歿す

中の中の舟の帆白し春の海

瞽女殿の小唄ねむたき小春かな

(二七) 川島鳳旭

鳳旭嶺雪堂と號す青圃と同郷に生れ情交甚だ密なり、青圃歿する時哀悼追慕し病を得て終に歿せりといふ。鳳旭に一人の美しき娘あり、近郷の少年戀慕する者多く皆俳の稽古に托して其門に出入し偏に娘に接近せむと希ふ。娘又父の性を禀けて斯道に熱心せり、旭常に娘をして代て句集の内評をなさしむ、年少輩之れを探知し一日卷中へ挿むに別片の

こひ草も萌江出にけり庵の庭

の句を題せるものを以てせり、偶旭親しく此集を披閲し別片の句を見、心に覺る所あれども知らざるまねして、こひ草の「ひ」を「し」に訂しレ点を加へて醜草となして返草せりといふ。

糸柳に老いた姿はなかりけり

湯戻りに暫し踊の立見かな

63

63(二八) 池田花松

千秋庵一世花松は清地の人なり、其職工匠なるを以て人喚びて熊大工といふ。性太だ猫を愛し常に飼育する者二三頭、松魚のはしり秋魚のはしり皆價の高下を問はず購ひ得て以て猫に與へ、其喜び食ふを見て無上の樂みとせり、又俳を嗜みて寸暇を惜みぬ、其猫と俳とは細君の惡む所爲に時々衝突して四隣を駭かせりといふ。松は其職業に精通し常に揚言して曰く、乃公棟梁として建築せる家屋の如きは風婆激し震鯰震ふと雖右傾左動の患なしと。明治の初年六十五六を以て歿せり、子姓は池田名は熊次

錦木も只ぬれ衣そ五月雨

花の咲く迄はおかれず小松曳

生壁に風のあとある柳哉

(二九) 武井松谷

松谷姓は武井、辨藏と稱す清地の人農を業となす、人となり從容迫らず寛濶裕恕家政太た豊かならずと雖心中自ら閑日月のあるありて晏如たること禪師の如し、常に俳に遊びて悠々自適すといふ、子は天保六年に生れ明治三十五年歿す、千秋庵を嗣で其二世たり、

愛嬌の桝にこほれる新酒かな

神酒上て年立つ今日の心かな

(三〇) 安藤素外

素外は安藤氏日勝村上野田の人なり家世々農を以て業とす、机芸の後を承けて雪光齊の二世たり、性清白皓々として其號に背かず、人となり純直毫も僞らず債を懼る丶こと惡鬼の如し、常に神佛を信じ餘暇あれば神社に詣で佛閣に賽するを以て無上の至樂となし、願ふ所子孫の冥福と俳運の隆盛を以てし更に其他を思はず。常に曰く我れ生れて心を汚さヾるを以て心の祈禱とす故に祈らずとも神明佛陀の加護あらむ、唯子孫の如きは父祖の心を以て心とせざる者多し、或は夫れ冥罪あらむ、之れを未萠に防ぐは父祖の慈悲神明佛陀の威德に由らずむば能はずと、而も千社詣及び千地藏の札には自作の俳句を附記するを例とし併せて其上達を願ひしといふ、明治三十年代に歿せり年六十余、通稱は元助

門松のいづれ劣らぬ木振りかな

結願の灯を切る朝や子規

(三一) 内山知后

知后は北葛飾郡杉戸の人姓内山、晋平と稱す。安政三年五月を以て生る、足袋職を營みて生業となす。人となり書を嗜み深く下聞を耻ぢず、儒家佛老見て讀まざるなく殊に白氏集を好みて愛惜措かず、専ら俳に遊ぶ、坐右に随帳を具へ吟詠皆書し聽聞悉く録す、地方知名の士相往來せさるはなし、雪光齋を嗣て其三世たり。曾て商用を以て某地に趣き、初更俥を驅りて還る、途上杉戸の高土手に及ぶ、漂盗両人白刄を提けて路に要す、車夫喫驚后を棄て丶逃れ去る、后悠然車より降り賊の欲するがま丶に衣帶を解き貨物を盡して彼れに與ひ、徐に月光を假りて彼れが擧動を窺ふ、盗猶甘むせす両人相目して后に迫らむとす、后其機を知り身を轉ばして南側用水に陷り對岸に附着し流れに從て下り終に免る丶を得たり。其聰慧機微を察すること概ね斯くの如し、后又世故に長じ曾て人と爭はず其作往々人の意表に出る者あり、

汐草を遠く見る日や春の海

蝙蝠の暮れぬに出るやいろは庫

若葉して水音近くなりにけり

一吹雪するや居直る小田の鳥

引鶴や芹田に澁のうく日和

64

64(三二) 井上清仁

清仁は招月堂と號す清地の人通稱は常八井上氏明治廿年代六十余才を以て歿す。禀性活潑事に當りて果斷更に躊躇せず、其句を作る恰も吐くが如く筆鋒の動く所數十百句ところに成る大河を決して之れを東に注ぐが如し、而も句々皆生氣あり、子は商を以て業とせり

余の草は名も忘る丶に枯尾花

あふぎ出しあふぎ出し蚊の話かな

畫よりも秋は夜にあり月と露

(三三) 五月女蕉年

多少庵社發展時代熟成なる作家として有名なりし人を招月堂蕉年となす、姓は五月女名は米吉戸島の人、太白堂桃年の門に入り白昌堂と號す、奇才縦横の手腕は能く其俳句に表はれ少壯作家中の英髦と稱せらる、中ごろ職を北葛飾郡役所の土木課に奉じ東奔西走席暫くも煖かならず、爲に風流を斯界に専らにする能はずと雖、其天才は〓忙の際に處して名什成る者甚た多し、以て得易からざるの俳傑たるを知るに足らむ。招月堂を嗣きて其三世となる其句に

逃したる樣に見て居ぬ掦雲雀

如月や石からも立つうす烟り

魚はねてゐるや汐干のわすれ汐

開き田は貢の外や行々子

踏〆て見れば水ある落葉かな

(三四) 加藤喜松

加藤喜松は蓮谷の人通稱は丘吾吟曉庵と號す、資性一徹自ら可なりと認むれば如何なる卓説妙論に遇ふも自説を翻さず所謂名主氣質の人なりき。又潔癖あり室裡庭前の掃除既に十分なるも自ら掃ふこと一返せざれば止まず故に寸暇あれば必ず箒を執る。されど天賦の風雅は時として人の意表に出ることあり、一歳晩春庭前に出落花の風に飄りて繽粉たるを見て心大によろこび僕婢をして掃はしめず散るに任すること數日、時に句あり

65

65ちる花にしづこ丶ろなき我身かな

と明治十九年八月五十一才を以て歿す

見所のふゑる二月の野山かな

理髪所は白地暖簾や更衣

(三五) 小久保鳳儀と鈴木庚年

小久保鳳儀は椿の人風篁庵と號す。深く俳を好みて一門皆斯道に遊べり。鳳儀資性敏頴俳才縦横の譽れ高し、儀に鳳二庚年の二子あり、又父の性を禀けて俳を能くす、儀二子の前途を祝して

荀の兄弟いづれのび勝たむ

と、鳳二は父の庵號を繼ぎて其の庵主となり。庚年は長じて吉田村惣新田鈴木氏の養子となり、能く舅姑に事へて家門繁昌せり。庚年の子を採石といひ画を能くし又古硯を愛して蓄藏する者甚た多しとぞ、鳳儀の弟は止水軒巴曲、兄儀に先ちて歿せり、其一周忌に

殘されし身の寂しさや夕凉 鳳儀

夕顔や手桶の水に影のうく 鳳二

雨雲に氣をぬかれたる暑さ哉 庚年

の句あり、儀は文久中六十余才を以て歿す。

來て見れはか丶やく墓や霜の花(南枝七回忌)

吾杖にくらべて見たり藤の花

等あり、庚年は明治二十年代六十有余才にて歿せり、養父の亡後高野の施餓鬼に詣で丶

ぬかつけは身に朝寒を覺江けり

の句あり其他

茸狩りの亦出にけり同じ道

屑買の揃つて來たる小春哉

(三六) 小久保鳳二

小久保鳳二は椿の人鳳儀の子なり風篁庵と號す。明治三十年代年六十八才を以て歿す、人となり奇智に富み變通自在なりしとぞ、一門俳を好みて皆堂に昇る鳳二殊に熱心にして造詣頗る深か丶りしといふ。或年の嚴冬一日蚊帳を張りて晝寢ねたり、家人怪みて故を問へば應へて曰く、凡そ句は實况に觸れざれば趣味十分なる能はず、余今日偶蚊帳の題を探る思藻枯渇興又來らず、故に此狂態を演じて以て實地を試みたるなりと

孫つれて惠方参りや風車

建込みし軒の間にも柳哉

(三七) 市川徐來

清風樓徐來は上毛の人、後來りて清地に住す、姓は市川名は源造漢學に通じ筆道を能くして節堂と號し臨池の師範たり、初め戸島中原の觀音堂に居り明治の初年清地に移住す、時に歌あり

心得て住むもうれしな老の身の

このかつしかの清き地にしも

66

66人となり寡欲淡泊明治三十年代七十五才の壽を以て歿す、門人曾て頌德の碑を來迎院境内に建つ。行状其面に記せること詳密なり

その上に釣の獲物や舟遊

燒栗や逗留客の手なぐさみ

夢にさへまた見ぬものを初茄子

(三八) 萩原柳雫と其孫活美

萩原柳雫は天保四年百間に生る通稱は角右衛門農を以て業となす、質實の性事に當りて熱誠飽くことなし。年壯を超て専ら心を俳に注ぎ柳風社の例會雫の列せざることなし、其精勵なること以て見つべし、雫又故事を知ることを好む。曾て少壯の頃古老の口碑を聞きて是れを集録せるものあり、参考して百間記に增補し以て家談に充てむと欲し、知后を介して枕流に請ふ。流爲めに百間史科一卷を編みて以て與ふ。雫抃躍措かず永く家什となす、其物に當りて熱誠なること斯くの如し。其孫活二活美と號す撃劍を以て名あり又俳句を嗜みて乃祖の風ありといふ、雫の句は

菜の花や山の奥にも夕烟り

初虹や小雨殘して夕日影

早乙女や戀には疎き頰冠り

文月や暮て空見る癖のつく

美の句は

心まてはる丶程すむ月夜哉

(三九) 鈴木一塚

一塚は鈴木氏名は淳治華推の父なり、清地の人文政四年八月生る、醫を以て業となす、其聰明の資は能く技術に精通し辯才縦横其益を蒙りしもの甚だ多し名醫の名一時に高し、俳に遊びて双里庵と號す明治二十三年二月歿す。子の宅側一株の古榎あり、傳ていふ德川幕政の初め土井候利勝將軍家康に勸めて一里毎に双塚を築き樹を植て道程を標し以て旅人に便したる所謂一里塚なる者なりと、子因て双里庵一塚と號す、其句に

芦の葉に川越す蝶の行衛哉

そつくりとむいたようなり朧月

思ふこと炭繼き足して忘れけり

(四〇) 深井二樂

二樂は閑遊舍と號す清地の人姓は深井名は淺右衛門明治十八年歿す壽を得る七十一。便々たる其腹悠々たる其態度迂なるが如くにして而も經あり凡なるが如くにして而も畧あり、清地町内のこと大小となく其裁决に俟てり、故に如何なる葛藤と雖子が一喝に逢へば忽ちにして治まるを常とす、元名主の家なり、商を生業とす

一ト株に揃ふ手際や福壽草

67

67琴の音の松にすはるや春の月

(四一) 伊草梅雨

年梅雨に入て黄麥皆熟し標楳地に点するもの六個七個田家是より事多からむとす、繁劇〓偬猫の足猿の肢假りて以て用を便せむとす、翁が所謂這ひ出よかひやの下の蟇てふ好季節何ぞ閑遊を事とせむ。新八伊草氏號を梅雨と稱し其舍に名つけて閑遊といふ、其家農を以て業とす何の暇ありて閑遊するやと。既にして翻然として謂らく、子は資産に富み百間屈指の人性儉勤虚飾を喜ばず、故に其身常に俗務紛〓の中に處す梅雨の濛々裡に坐するが如けむ、是れ其名の基因する所而も優々迫らず心を俳道に閑遊逍遙せしむ、閑遊舍の名實に其人に背かず。優美風流の天性此に於てか明かなりと。安政二年七月生、其句に

二夜三夜くもりて月の今宵かな

蝶の來て野心誘ふ日和かな

鶯や親みふりにけさも來る

(四二) 折原二蝶

梅松庵二蝶は清地の人名は音松、挿花を以て名あり。人となり温良正直晩年佛法に歸依し法談を聽くを至樂とす。一日法師の談義中壯子が夢に蝴蝶となりて其蝴蝶たるを知らざりしといふ故事を説くを聽き、心大に之れを慕ひ白鳥を改めて二蝶となせり。曾て春暖和煦の節一子某庭上に於て鞍をが丶る、偶蝶二ッ來りて某の面上に舞ふ、子傍にあり恍然として我れを忘れ之を熟視するもの少時俄に容を改め起て拜す、某怪みて故を間ふ蝶曰く是れ我魄の出遊するにあらざるかと

鞍かヾる手元に舞ふや蝶二つ

の句盖し此時の吟ならむ、明治二十年代歿す壽六十五

秋の風更に色なきものなから

しの丶めの頃より水の若さ哉

(四三) 齋藤菊美

芳秋庵菊美は爪田ヶ谷の人齋藤僖久三郎と稱す、人となり潚洒として雅趣に富む居宅衣食より以て日用の器具に至る迄皆華美を凝せり、識見高逸苟も其見所を異にすれば一歩も人に假さず辨爭甚だ勤む、一旦豁然として解決すれば恰も堅氷の春風に融和するが如く心中一塵を止めず、胸襟を披て相親しむ、家素農才幹を以て推されて村吏となれり、明治三十五年九月僅に四十三才を以て歿す

夜もやかて明る夢なりきりぎりす

晝顔や露もたのまぬ咲き力

射損ぬた狩矢見出しぬ冬木立

日々に來てわか鶯と思ひけり

(四四) 關根關山及び松湖春甫

父子俳に遊び昆弟風流を事とす。春旦秋夕詞花堂に滿ち心月席を照す、孝悌の風齊家の道自ら立ち。其樂みや融々たり、斯くの如きの家庭前には椿の鳳儀あり壽松父子之れに次ぐ、而も祖孫三世に渉りて其樂を更へざるもの我れ未だ聞かず獨り之れを關根氏に見る。關根氏は戸島に住す、祖を關山といひ子を松湖と呼び孫を春甫と號す。關山通稱は八十八、書を能くし關流の算術に達す、帷を垂れて徒に授く業を受くる者甚た多し、兼て俳を好み松林齊と號す、明治二十七年七月歿す行年七十三頌德の碑魏然として大黒院の境内にあり以て其事績を窺ふべし、其子を藤次郎といふ號は松湖山月堂と號す、嘉永元年八月に生る、又俳を善くして多少庵下の雄將たり貢献盡力の功甚だ多し、松湖の子春甫八十次郎といふ、明治二十九年十一月父の山月堂を嗣ぐ、松湖乃ち松林齊を興し更めて風湖といふ。甫慶應二年十月誕す、天性俳を好み出藍の稱あり。父祖三世に渉りて永く戸島俳道の重鎭たり。曾て松湖の壯むなりしや斯地英才輩出し多少庵社の隆盛前古無比の稱ありき、松湖一旦病を以て退きしより春甫家務〓忙の中にあり、専ら力をこ丶に用うること能はず。戸島黨又從て退默す、柳下の衰頽盖し是より萠す、此一事以て松湖の重を知らむ。關山の句に

海山と里の味ある雑煮かな

月落しあたりに住むか閑古鳥

枯れてまた一風情ある柳かな

一盛り寂てまたよき紅葉かな

68

68松湖の句に

見江ねとも在すが如し魂祭

ゆつたりと旭抱へて若葉山

濡色を雨に見せたる桔梗かな

橙は治まる御世の姿かな

鶯の日をひむ伸す高音かな

春甫の句に

來る人は皆友ならむ花の山

眞直にはがりは飛ばぬ螢かな

床揚の餅つく音や初櫻

花菖蒲日和にあいで凋みけり

一聲は水にうつして郭公

(四五) 柳井柳生

柳生柳井氏戸島の人通稱は角一郎弘化元年十月を以て生る、俳を好みて琴松の門に入り春水亭と號す。人となり率直農を業となす、性俳を好み餘暇を以て句作に耽る亦思索を用ゐず率然として吟ず、其吟詠する處拙と巧とを間はず更に再案斧鑿を用ゐず、俗務〓々行歩の際佳句なる者多しといふ。其胸中洒々落々閑日月あるを窺ふに足る、曾て出代の句あり

出代りに撫で丶戻るや馬の顔

と句は上乘にあらざるも其人情の勤直なる以て主に事へて忠實なるべく其下を御して慈愛あるべき底の心事、能く生の人となりを表顯して隱すなし、生は實に此の如き人なればなり、故に其什皆能く面目を活現す。

69

69一輪は葉かくれに咲く牡丹かな

木魚をば打とふくれる蒲團かな

孫よめの顔によく似た雛かな

新らしく花さしかへて大師講

押わけて踊子の見る踊かな

(四六) 大作松月

江戸子の粹を抜て濶達豪放「梅さくや隣は荻生惣右衛門」と當時の碩儒を物の數とも思はざりし膽量雄大なる其角晋子、是れを多少庵下に求むれば其技量才略殆むど夫れ關根風湖か。翁の旅行を企てむとするや「世の俳諧を見破り山林に工夫せむとし玉ふこと尤には存ずれども、若し世塵に遠ざかり閑靜に心を持たば市中とて山林なしとも申されず又山中とて俗塵なしといふべからず、しばらく此江戸に止り玉へ」と直諌を試み終に翁の保護者となりたる、意氣磊落俠骨稜々の快男子鯉屋杉風に類する者、是れを柳風社中に擬するに夫れ大作松月か、松月人となり氣骨あるを以て却て俗人に容れられず。性俳を好むで江曉軒と號す、通稱は松次郎清地泉樓の主人なり、平素庖丁を執て潑々たる金鯉を料理する所、或は鄭聲燕舞客既に醉ひ絃歌熱閙盃盤狼籍の時、玉句名什口を衝て出づといふ、慶應元年二月生、其句に

伐つて出す竹山廣し秋の風

覺めたとて餘る夜でなし鳴水札

氣の向ふ日はかりはなし春の旅

雨あつて夫れから凉し暮境

父高塚又吉梅月と號し亦俳に遊ぶ

打仕舞ふ水やそちこち茶の出來る

(四七) 鈴木華推

醫は仁術なり上醫は國を醫し下醫は病を治すと、上醫たらずと雖も下醫の上乘たる者に至りては既に足れり。今や刀圭の術日に開け起死回生の事仙家に假らずして爲し易しと稱す。我多少庵下の名匠に鈴木華推あり、道は仁に主とし術は蘇息にあり、盲者も明かに跛者も起つ底の活手段を藏して心を俳界に逍遙せしむ、又好みて闘雞を見る曰く雞の性たる剛毅にして仁義を兼ね、東天既に曉ならむとす刻を報して過らず數妻相和して己れに奉じ、食を獲て弱に讓る而も敵と闘ふや寸歩も假さず勝敗の分明かにして止む。其貧を救ひ死を回し、一旦刀を執て起てば王候貴人をも畏れざる底の心事醫道と相似たる者あり、以て自己を修養するの資に供すべし。敢て雞助のことにあらずと。人となり快活頗る俠氣あり、通稱は元益清里庵と號す杉戸の人。弘化四年十二月生る双里庵一塚の子なり、其句に

乳をやりに舟まで戻る汐干かな

穴ありて土橋の札や花芒

春風や芋田樂の賣れのよき

曳舟の一聲つ丶に霞みけり

名月に靜かな舟の往來かな

70

70(四八) 島村龜遊

白露を踏むや高野の通夜戻りと是れ龜遊龍燈山奉額句輯後見たりし時の句掲けて奉額中にあり、其着眼の清新奇抜なる、當然の事實人の棄て去て眼中に置かざる最も手近き趣味を取り來て之れに着想し此句を詩化す、其天才の縦横手段を有する者にあらずむば能はず、而も其句や眞情着實猥りに功思を弄して新奇軸を出さず、万丈の氣焔を潜めて平凡的口調に置く、其人温厚着實名を捨て實を取るの氣象僅々十七字中に活動す。子が祖業の農を去りて商に轉ぜる又宜なり、今此句を以て其人を推す成功せむこと期すべし、子名は龜遊蓬仙舍と號す、柳風連社の英才なり、姓は島村、龜三郎と稱す百間の人明治初年生、會田秧村の叔父なりといふ其句に

七夕や願はぬ雨はふり安き

袴着や大和心の付け初め

白雲の高嶺はなれて今朝の秋

(四九) 中原窓月

語に曰く水清ければ魚住まずと、清廉の人は濁世に容れられず。菅公是を以て左遷せられ夏井又一たび斥謫の愁ひあり、然れども是れ其人の非なるにあらず、時代的思潮と同化せざるに依てのみ。故に一生の行事は千歳に渉りて赫々万世に死せず。窓月子又是れに類する者あり、子村治に参する三十年其治績の見るべきもの少なからず。然れとも其清廉質直の資は遂に俗輩に容られず、一旦退隱して風月を樂しむ、人となり俳を嗜むで六葉舍に學び研鑚すること數年、能く師風を傳ふ吟詠する者數千章、皆性に基つき奇を衒はず新に馳せず。諄々として祖調を守るといふ。子姓は中原通稱は幸八高野の人なり、松影庵と號す。寒疾あり三伏の夏日と雖襯衣を廢せず、曾て其村長たるや役塲にあり凉風清冷なるを厭ひ多く障子を開かず人閉戸先生と稱す。後任村長大島氏身驅肥滿太た暑を厭ふ。嚴寒の外四面排障開洞して事を視る、属員私かにいふて寒暑一時に交代すと稱す、其句に

うつすりと出て香のふかき新茶かな

凉しさや月はともあれ橋の上

野育にしてもやさしき柳かな

苗代や其日々々の水加減

初夏や宇治も狭山も錢廻り

(五〇) 深井一星

一星梅月庵と號す百間の人姓は深井名は林平天保十三年に生る、俳を多少庵に學び又挿花を善くす石州虚實流の宗匠なり。其贄を執り門に就くもの百余人明治三十九年壽を以て歿す、資性實直僞飾を好まず、死する前花塚を築き徒を集めて盛筵を張る、即ち衆に謂て曰く余夙望此に成る夕に死すとも可なりと、幾ばくもなくして病を得終に起たず。星生平語て曰く死生命なり電光朝露の身又夕を待たず然れども死して生前の事明かならず人に迷惑を及ぼす如きは死者の耻なりと、又曰く情なき草木すら之れを矯むれば意に從ふ、情ある人類敎へて可ならざる者なしと、其句

引鶴や舞子の濱の松の上

松杉の知らぬ風もつ扇かな

蓑をきるまでにもならず夜興引

71

71(五一) 新井一友

往昔房に日蓮上人あり一たび題目の宗を唱へて釋尊出世の本懷たる法華一乘を闡揚し、身讀懸記の我なりと信を凝らして、智者傳敎を心讀の智識と彈呵し、四個の格言を立して八宗を斥伏し、寸釼頭に擊る所其威德尋て段々に壞し、孤島謫居の月凜々として白皚々の雪を照す邊、能く智火を燃て土民の迷執を燒く。既にして一天四海皆歸妙法の法幢は鷲峯の靈風に飜り、唯有一乘法無二亦無三の妙雨八州の草木に被り、蘇息の觀門を開く者是れ多し、智積の信不休息の行末世の信徒に少なからず。一友盖し亦其一人か、友姓は新井名は武助文久二年正月を以て生る。農を業とすれども天賦の風流は深く俳を好むで其道に遡ぼらむとすること、宗門に於ける信仰と一般、勇猛精進寸歩も退かず、號を鶯聲舍と稱し、元政の雅胸を探る、其信念の鞏固なる斯道に精進なる友か如きは又得難し、其句に

親に角ありとは見江ぬ鹿の子哉

早乙女に賑ふ在所々々哉

常よりも身のつ丶しみや神無月

年玉や睦みの種の蒔はじめ

我一人斯うかと思ふ寒さかな

友は八代村戸島の人なり

(五二) 板橋風處

風處姓は板橋名は金助明樹庵と號す、明治八年北葛飾郡戸島の二本木に生る、處陰陽両面の性を備ひ世に處するや圓轉滑脱、而も人と交るに信義を以てし、事に當て熱誠水火も辭せず、然れども其禍端を察すれば果然として停止すること速かなり。枕流風處と交ること厚し處東都に遊學せる時流も又負笈して江都にあり與に赤貧洗ふが如し。曾て流を其音羽の槐林に訪ふ流偶病に臥す、處憂患顔色に顯はる、曰く足下何ぞ早く藥を求めて服せざるや、流曰く貧困藥餌の資なしと、處曰く何ぞ今日に至るまで默して余にいはざる、余不肖と雖又君の爲に慮らざらむや請ふ暫く待てと立ち去る。少時にして復來り金若干と滋養品を懷より出し流に與へて曰く、請ふ之れを以て藥餌の料に充てよと、流感佩し處が風牟を諦視するに衣薄うして先の樣姿と異る、意之れを異しみ故を問ふ處告げずして去る、後典して金を得たるを知り病癒て直に處に謝し金を返す、處笑て曰く時の用には鼻をそぐの語あり、當時金嚢中無一物依て着たる衣服を脱し典して君が一時の急を救ふのみ、然れども爾來寒威の一層凜烈なるを覺ふ今日此賜物を得て風處復活きたりと、此一事以て處が人となりを知るを得む、惜むべし天命を假さず明治三十四年肺患を以て歿す壽を得る僅に二十七友人相斗つて碑を戸島大黒院境内に建つ關根關山の碑と相〓て壯觀なり。或人曾て處に斷然或事を處置せむといひしに處曰く君早計に事を斷する勿れ、今日の非又必ずしも明日の非にあらざるなりと。又一日出て丶雨に遇ふ、偶一醜婦あり人家の軒頭雨避けて蕭然たるを見進むて故を問ふ、婦曰く傘なうして歸る能はずと、處聞て憐むこと甚し強て勸めて自己の傘中に容れ、相擁して送る者里許見る人是れを笑ふ。處色然として曰く咄神明の知るありと。其句に

鍬先きにふくれて出たり初蛙

床の梅碁を打つ音に笑ひけり

朝夕の露にもぬれずきりぎりす

かた餅のこける匂ひや春の雨

咲けよ花花に雲井の曇る程

白梅や初雪程の庭明り

72

72(五三) 内山麗玉

内山麗玉通稱は治助東海庵と號す杉戸の人明治十一年生る、柳風社中出色の俳家なり若冠にして俳を學ぶ、如凄榛山と友とし善し詩歌俳文皆能くせざるはなし、中頃新風に傾き縦横の枝倆他の摸すべからざる者あり。家酒舖なるを以て繁忙甚たし、玉日常業務に精勵し餘暇を偸みて讀書す、曉に徹して倦まず一宵にして一題百吟を試むること屢なり。知后榛山と與に杉戸の三俳人と稱せらる。曾て風處榛山枕流と龍燈山奉額句輯の擧あり。玉資性温厚其名の如く未た慍色を見ず凶吊憂患亦怏々の態なし、少年の頃好むて麹庫中に打坐し専ら逃禪を樂しむ、枕流玉と交遊數年其偏癖する所を見ず。又逸事の常人と異るものあるを聞かず、其圓滿なる性行は君の歴史をして益麗玉ならしむ。盖し中正の氣を得て修養の力能く此境に至らしめしものか、其佳什に

囀や龜も浮木に寄る日にて

琵琶聞てそ丶ろに寒しかしこまり

一群の雲一群の渡り鳥

井戸替や綱か裸の力こぶ

春の日の陽明門に昇りけり

等あり

(五四) 板橋竹水

戸島の地一望十里肥田沃野相連り古來皷腹擊壤の風あり、此を以て民飢寒の苦を免れて茅盧草堂皆豊饒、衣食足りて禮樂を知るとは古聖の敎ふる所、此地由來俳人多し柳風社の俳運此地の興衰と關聯す、曾て山月堂の健在せるや後進に蕉年柳生春甫風處の俳傑を出し、柳風社の盛大なる前古未聞と稱せらる、而して松湖病み風處死し柳生老て蕉春二英の退默せしより、戸島の俳風暫く奮はず、今や一友竹水等の俊才輩出す又實に賀すべきなり。竹水姓は板橋名は金吉、風光庵と號し戸島の人、明治七年四月を以て生る天性俳を好み研磨怠らず、常に農に務め家を齊ひ、餘暇を以て其嗜好に充つといふ。其句

星冴江て松に音なし霜の聲

73

73人の氣も動く櫻の日和かな

ぬくう降る雨に蛙のなく夜かな

おとり子やまだ戀知らぬ下駄の鈴

(五五) 篠原我友

篠原我友名は大同一舟堂と號す和戸の人。醫を以て業となす、連溪庵机芸に就て俳を學び弟子の禮を執ること甚だ厚し、人となり温厚篤實未だ怒聲を聞かず、事に方りて熱誠。曾て杉戸郡役所に人体の解剖あり群醫皆行きて之れを觀る、主醫刀を執りて切開す、我友少にして痘を患ひ滿面痘痕、眼亦少しく明を欠く、依て近きて之れを見る。冷血迸りて友の面を汚す。衆顰蹙すれとも友は知らざる者の如く、事終るまで拭はず。其熱心なること斯くの如し。又一患あり其施術藥價を拂はざる者周歳、歳晩巡療の途次を以て往きて督す。其窮状を見惻然として言ふ能はず、默して歸れりといふ、其仁恤斯くの如し。其句に

葉表にさけど小さし冬椿

冴る程寂もつ樹々や後の月

解け安き夏の氷の手置かな

潜り出て海老腰伸す茅の輪かな

(五六) 秋葉一覺

飄輕の資を以て万象を寫照す事として滑稽洒落ならざるはなし、十辺舍一九俳諧寺一茶の句皆輕妙飄逸善く人の頤を解く、而も其諷刺敎訓の意を寓し正風の態を失はず。我柳門照螢舍一覺あり、其句必ずしも滑稽を主とせざるも、人となり飄輕言行自ら滑稽自在に人の頤を解かしむ、祗園の祭日寛濶の衣裝を纏ひ華笠を頂き婆娑として濶歩往來す、其態度自然なるも天來の滑稽に諧ひ人をして知らず識らず顔紐を解かしむ、若し一たび手を動し口を開かむか諧譃百出顚倒の妙を極むといふ。子姓は秋葉名は伊勢吉清地の人本年廿五六

寢る樂も月に忘る丶今宵かな

鶯もをしまぬ聲や梅の枝

中篇(本篇には多少庵に功勞あり關係ありたるものにして本志編輯以前に於て歿したるものを掲ぐ)

(一) 海老原里行古行父子と鈴木松江栗園湘東の三代

里行古行父子及栗園の画功に關する傳紀は第四篇に掲げたるを以て、

こ丶に其俳事のみを記述すること丶なしぬ

里行は鷹の画を得意としたるが、鷹の句も傳はるもの多し

鷹逃げて鷹匠部屋の評議哉

とぼとぼと名主出て來る鷹野哉

寳暦六丙子年五月石橋三箇所供養塔落成して句合を催しける時

しめじめと五月雨今日はありがたき

例年九月十八日は海老原家の守護神三寳荒神の祭日なるが、安永三甲午年神前に捧げたる句に

杯を御酒漲りて秋寒き

74

74其他

小供等に妻も交りて雛祭

其中に盲人も居りて花見哉

里芋の只ごろごろと秋の暮

古行は白髪長髯年九十を超ゆるも眼鏡を用江ず腰ゆがまず、盖し其長壽は遺傳に依るなり、米字自讃

見かへれは來しかた遠き枯野哉

画俳一味と題して

松風を玉に結びて草の露

其他

茶の花に濃きも薄きもなかりけり

門の路卯の花垣に沿ひにけり

夜を寒み獨り何書く小行燈

子規杉戸の宿の夜は明けぬ

栗園は杉戸雅樂組の里正なり

定例の拂ひ目出たき祗園哉

祗園の例祭地の年少子弟等或は山車或は手踊り或は揃の浴衣など百般の企をなし、徃いて其費用を請へば曾て一たびも之れを呵止せず、積立金中より其言ふ儘に支出せり、此句盖し這般の吟なるべし、其他

人聲の水にうつるや花の雪

梅が香やついうかうかと袋町

万歳の鳥帽子つかへる戸口哉

栗園の父は小左衛門と稱し松江と號す、南枝と風交厚く夙に高手の稱あり、學識豊富諸般の事物に通曉せるを以て同人間に畏敬せらる、天保年中歿す、行年六十余才、其句よく鍛錬して生硬の嫌なし

曙に山を生み出す霞哉

仰向けば下に聲あり揚雲雀

栗園一女あり彰に配す、彰湘東と號し最も書を能くし兼て管絃に通じ、又鑑定に明にして書画骨董よく其眞贋を辨別して苟くも謬らさりしといふ、明治卅一年六十有余才を以て歿す其句

水鳥の羽音さびしき夜風哉

夕榮の匂ひ殘して春の月

月丸うなる程高し冬の空

(二) 秋山智心と其子孤隣

智心は高野秋山氏名はせい、杉戸渡邊氏の出なり。資性孝貞秋山氏に嫁し一子庄右衛門を擧げ良人卒に病て歿す、父母改嫁せむと欲し密に意を智心に告ぐ、智心從はずして曰く嫁して節を二三にするは婦の耻なりと、永福寺の運隆儈都に請うて持戒し名を智心と賜ふ。其姑又孀にして性姦侫妬忌酒に耽り賭賻に沈む、錢ある時は出て歸らず錢竭れば還り來りて智心を呵責酷使す、智心能く事へ一言も爭はず、姑晩年中風を患ひ半身不随是に於て益頑を加ふ、智心衣帶を解かず侍養十年恰も一日の如し人感歎せざるはなし寳暦中姑死して智心少しく安し、庄右衛門は即ち弧隣又純孝母に事ふること甚だ愼しみ常に其心を以て心とす、母幼より學を好み群籍を讀み俳を好みて素秋に受く、弧隣書算を母に學び又俳句を善くせり、長じて母の姪を娶る名はせん貞烈にしてよく智心に事ふ。一家團欒として春日の和喣なるが如し、せん又俳を智心に學び花且月夕相吟和して以て樂しみとなす、既にして家漸く富裕天明中智心安祥にして終る。弧隣夫妻悲慟哀に過ぎ喪に服する三年其子早く夭し他姓を養ふ、寛政中弧隣歿して嗣子放蕩、せん謂らく亡夫儉勤、能く資を積み家政漸く裕かならむとす、不幸嗣子怠惰放縦而して我れ老て余命幾くもなし、如かじ早く其計をなさむにはと、家貲を擧て永福寺に納れ金銅の大地藏及敷石手水石及び燈明田を購ひ費す所數百金素願なりて享和末年に歿す、其晩年祝髪して妙貞といふ。其時造る所地藏及手水石今現に存して秋山氏の邸宅赤土に歸せる者年久しせんの見る所毫も違はず、人其識量に服す。弧隣母子の吟今存する者鮮し、

智心の句は

亡夫とあふ夢あはき水雞かな

75

75弧隣の句は

新甞やわれには母のおはします

子に柿を母には餅を手向けり

妙貞の句は

母人の寢つき氣遣ふ夜寒かな

(三) 藤城聞義

藤城聞義は通稱兵左衛門葛の高野村の人、酒舖を開て業とせり、始め俳を素秋に學び後便々舘湖鯉附に就て狂歌に耽る。便醁亭と號す、當時高野に便嶺舍忠義、便日庵岡義、便欄臺義法師、及道義、友義、繁義、元義、彌、狙義、渡、歌俵堂高積等あり皆狂歌を能くす。聞義之れと黨を結び高野連と稱す、

風にちる柳の露は花といふ子をもたで知る涙なるらむ

の歌人口に噲炙す。聞義人となり奇俠剛柔相兼ぬ、其友に藤田金右衛門なる者あり。一日松林中雉子の悲鳴するを聞き、往きて見れば一蛇あり雉を纏縳す、金右衛門奇貨となし蛇を逐ひ雉を獲て還り煮て之れを食ふ、夜半床中物あり其腹に纏ひ窘縮すること太だ急なり、金右驚き覺め手を以て是れをさぐれば蛇の己れを纏へるなり。金右謂ひらく晝間の蛇怨恨して來れるならむ食ふて盡すにあらずむば餘怨又消江じと。摸捉して頭を捕へ急に起き妻を喚びて衣を被らしめ、直に兵左衛門に到る既に寢たり乃ち左手を以て拍啄す兵左戸中より誰何す。金右曰く弟なり速に我れを容れよと、兵左聽て戸を排す、金右曰く酒を大器に盛りて我に與へよと、兵左其擧動を異めども問はず、目を放て注視す、金右袖を口にし下物を袖中に藏して出さず且つ嚙み且飲む、兵左いよいよ異み其故を問ふこと再三、止むを得ずして其實を談り蛇を出して之れを示す身長四尺に近し、兵左辭色

變ぜず曰く義弟の仇我れも少しく食ふを得て復讐の意を表せむと與に飲み與に食ふて通宵快飲し曉に徹する頃蛇全く盡き又大に醉ふ、両人相見て掌を拍ち大笑して別る、後互に健全安祥にして安政中壽を以て終れりといふ、翁が蛇くふと聞けばおそろし雉子の聲の句聞義の身上にかけて之れを見る、頗る興味あるを覺ゆ、其句に

遠のりのひづめのがれし僅哉

五月雨や頭陀袋より出る橋の屑

冴江行くや古利根川に小鴨なく

76

76(四) 野口道俊

野口道俊通稱は利兵衛下高野の人なり、素秋と友たり。千歳軒又松竹齊と號す和歌を能くす名所百首、一夜一首詠、松竹紀等あり、皆詠ずる所を録す。又俳を好みて刀陽と號せり。八十一才の春詠して曰く

八十路越江又九十九路をこゆるぎの磯馴松とともに世を經む

と道俊好みて軍書を讀む、讀みて意に會する者は必ず寫す、今道俊の寫す所眞書大閤記三百六十卷存して家にあり。其他の小部生涯千卷を下らすといふ。道俊博聞強記目を過れば必ず暗むず、其書を寫す精讀一過筆を曳て之れを背書す一句をも過らざりしといふ。天保年間九十一才を以て歿す、其句

播桃の會には立ねど米の春

食ふ外は花に氣のなき子供かな

秋寂を孫に忘る丶夕かな

(五) 大島有隣

有隣齊義展は大島義照の八男なり母は斎藤氏寳暦五年十二月四日葛の高野村大字大島に生る。資性頴悟明敏世既に澆季人々奢侈を好み貧困自ら苦しみ脱然之れを矯むるを知らざるを慨し博く和漢佛老の學を修め省悟する所あり。謂らく道を講ぜむとせば繁華の地にあらずむば人を益すること少し、其郷里の如きは餘力を以て感化すれば足ると鵬翼全く成りて東部に遊び盛むに大島流の心學を唱ふ、從遊して益を得るもの甚た多し。安永の頃郷に一舍を興し恭儉舍と名づけ暇日郷民を集めて講話を敷く功績頓に顯はれ一郷靡然として人道を履む、數十年の今猶其餘風あり、講説せる所専ら人間當然の道を以てし言に鈍にして行ひに疾からむことを務む。隣容〓温籍動止閑雅儉勤自ら率ゆ、著書甚た多し、天保七年十月廿二日病で東都龍慶橋盍簪舍に終る壽を得る八十又二、門人墓を小石川瑟日山金剛寺の境内に築き其遺風を仰くといふ。

孔程の話し身の入る日傘かな

三聖の酢を甞めて居る日永かな

(六) 小林連枝と栗原傳枝

連枝は小林氏下高野の人庭師職を業となせり、香茶盆石の達人にて人名人代次郎と稱せしとぞ、傳枝は栗原傳兵衛とて又高野の人なり、農を以て業とせり、二人竹馬の友なりしかば少壯の頃より交篤く好む所を共にせり、曾て相携へて南枝の門を叩き贄を執りて門人となれり、南枝其爲人を愛し指導すること深切なりしとぞ、今南枝の懷紙を存ずる者あり其詞書に曰く

77

77高野の代次郎傳兵衛は共に柳門の流れを汲みて其遺に志すこと深切なるものなりさきつとし紫の戸を叩きて入門を請ふこと切なりしかはいなむによしなくて代次郎に連枝傳兵衛に傳枝と名つけて道のしるへせしに老の片枝脈かよひけむ其進み速かなりしかは其退せむことをおそれて

ほとくなよ接木の繩の朽るまて

とあり連枝文化二年の元旦

正月は七種まてを命にて

と何心なく打出せしが前徴にやありけん八日より病みつきて其四月に空しくなりぬ、辭世

茶と花に遊ひあきたる門出かな

と傳枝は文政十一年八月六十九才にて歿しぬ其句

凩や破れ紙窓の高うなり

馬子唄の霞に消江る繩手哉(辭世)

(七) 池上巴高

池上巴高は百間切戸の人農を以て業となす、人となり明敏にして達識なり、其句専ら平易を主とせり。常に曰く句は時代の言葉を以て詩趣を現はすにあり、難解のもの丶如きは金玉の名句と雖瓦礫に均し、今に於て万葉的難解の語を用ゐ難解の歌を作らむよりは寧ろ現代通俗の言葉當用普通の文字を以て解し易き時代寫實の句を作るに止かずと、是れ當時の平民間に歡迎せられたる所以なり、宜なるかな由來俳人多しと雖池上氏獨り今猶巴高樣の綽名を存することを、子文政中定壽を以て歿す

雀子の椽を遊ぶや人の留守

蚤を見て居れば人來る彼方かな

(八) 神田雨蘭

雨蘭は南埼百間の人なり、人となり酒を好み又茶を嗜めり、人問ふ酒茶孰れか最も好む答へて曰く朝は茶を善しとし晩は酒最も可なり、茶は睡りを覺まし酒は眠りを催せばなりと。若き時は酒に酖醉せり心に夜飮を規し亥を以て終りとせむと定む、時あり徹夜猶飽かず日の闌干たるに及びて停むことあり、蘭例を破らむことを恐れ熟醉泥の如しと雖戸を明くるを許さず、旭日三竿猶深夜を擬ひ蠟燭を照して滿をひく、壯時自から嗜欲を節し大に學に志すといふ。子七十六の齡を以て歿せり、時に安政年中とす子通稱は喜六

生涯を心つくしの杉菜かな(辭世)

風流の唄も實入りて稻穂哉

大根の襟元白し夕時雨

(九) 萩原常盤

常盤は柳二の祖父柳雫の曾祖父なり、姓は萩原百間姫宮の人、性温順人と爭はず、曾て若冠の頃馬を驅て粕壁より還る。惡少酒を被りて道に横臥し盤の通路を遮る、盤望み見て馬を廻らし迂回して歸れり、常に子弟を誡めて曰く堪忍のなる堪忍は誰もするならぬ堪忍するが堪忍と弘化嘉永の交に歿せり

傾いた月の光りやあられ酒

相傘の片身はぬれて子規

78

78(一〇) 海老原築山

築山通稱は吉十郎、海老原家より分家して杉戸河原(今の公園内)に塾を開き和漢學を敎授す、當時杉戸地方の少壯概ね其門に贄を執れり、山皇典漢籍に精通し筆蹟を善くせり、傍俳を好んで南枝時代の雅客と風交廣し、文政十三年庚寅二月八日歿す、行年七十余才、法謚は實相院敎廓道量居士、妻は里行の姪にして名を遊宇といひ亦俳句をよくせり、天保八年歿す、一女津輕候典醫小野道瑛に嫁す、天保十年道瑛山夫妻の法塔を杉戸山寳性院に立て大供養を修し金米を施して貧民を賑せり、其塔今なほ存して境内の偉觀なり、山の句

かくれ住んで梅一本の主哉

梅に月あ丶面白き景色やな

なまなかに泣かぬも哀れ秋の蝶

妻遊宇の句

雀の子よくもかくこそ育ちたれ

まかり來てかみしも疊む夜寒哉

(一一) 飯盛はな女