作品を見る

明治六年(一八七三)~昭和四十六年(一九七一)

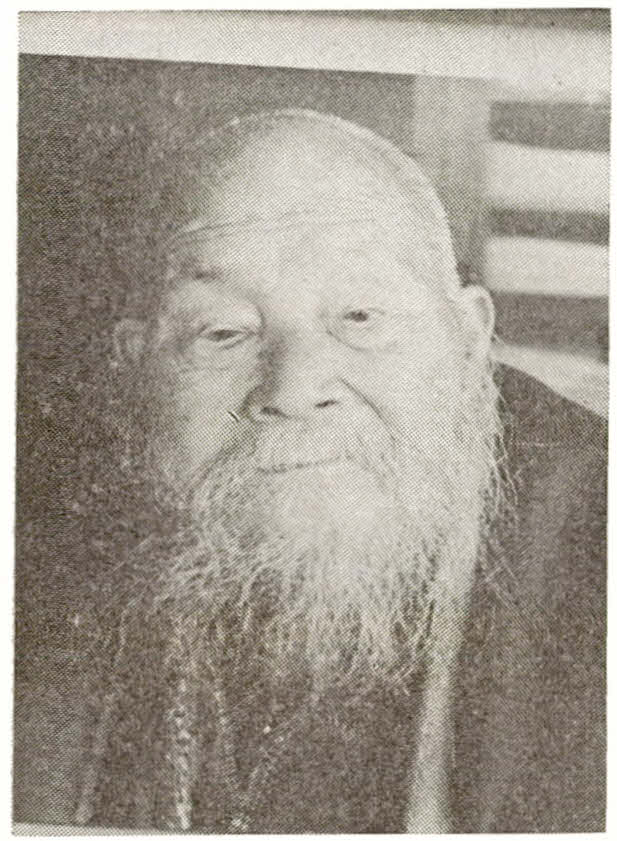

写真 石井雙石

日本のてん刻界の巨匠として、名声を博した石井雙石は、当町四天木谷で石井太郎兵衛の三男として、明治六年(一八七三)に生まれた。幼名は石松といい、子どもの頃から木や石のかけらに数字などをほって遊ぶのが好きであったと伝えられているので、印をほることに興味や関心をもっていたのであろう。

明治三十年に、てん刻作品展に応募して入選したことが契機となり、江戸時代以来代々てん刻の名家として知られていた第五代浜村蔵六のもとに入門して、本格的にてん刻を学ぶ決心をした。

職業は軍人であり、少年時代は勇気のある軍人にあこがれていたので、てん刻は趣味の程度であったが、四十二歳の厄年を機会に第二の人生を志し、さらにてん刻の修業に専念五十歳で軍役を退き、てん刻家として東京の原宿に、店を構えて生計をたてながら専門家としての研究にはげんだ。てん刻とは中国古代の夏・殷・周時代の文字を用いた印章をほることで、すぐれた作品を創るために、中国古代の文字の研究も大切なことであった。

石井雙石は、このような基本を決しておろそかにすることなく、よく研究し学問的にも全く批判の余地のない正確な字体で作品を仕上げていったため高い評価を受けた。

てん刻の評価は単に文字の美だけではなく、材料としての石や象牙の美(材質の美)がマッチしていることが大切であるとされている。雙石の作品には、むずかしいてん刻の諸条件が全て総合的に具現されていた。

特に雙石の作品は、鋭い刀のきれ味をうかがわせるてん刻独特の鉄線のような力強さがよく表われている。

昭和四十七年五月十日の「広報大網白里」第六十七号は、当時の中央大学の高木教授(中国哲学)の見解を次のように紹介している。

それは穏やかで、誠実そのもの、そしていささかの衒(てらい)もなく、しかも軽妙洒脱な人柄である。茫洋として雲のように捉えがたいようで、一歩踏み込むと確かに厳然として山のように動かない何かがある。儒教的な誠実さと、老荘的な達観とが渾然として融け合い一体となっている感じである。

また、門人によって刊行された『雙石脱印』の中では雙石の人柄について次のように記されている。

巨匠という言葉が実にふさわしい、てん刻界の代表者として悠々堂々として、一世紀を生き続けて行く巨人的存在である。いたずらに齢(よわい)を重ねるということでなく、偉業が、いまなお積み重ねられていく、芸の活動は不死鳥のようである。

多くの人びとが雙石の表象ともいわれるところの、てん刻の作品のすぐれていることに感動し、芸術の聖典、人生の聖典と賛辞をおくっている。

雙石の技術の優秀性は次第に有名になり、多くの重要な印の作成を依頼されている。

たとえば、東京大学の校印、学長印、文部省など政府関係の官庁印、最高裁判所印、警視庁印、明治神宮印、千葉県庁印などがある。

てん刻と書の巨匠といわれた雙石は自分の道に精進を続け、その功績を認められ、昭和四十年に勲四等旭日小綬章を授与された。

ひとつの道を徹底的に探究し続けた雙石には、こうした生き方をする人びとに共通するエピソードがいろいろ残されている。

雙石のすぐれた業績に対して、芸術院会員の候補に推せんされたとき、門人や推せん者から、ジョニ黒一本ぐらいさげて挨拶程度していただきたい。皆さんがそうしているのだからと言ったところ、「人に呑ませる年(トシ)か、自分の呑む酒が無いよ、そんなことならご免蒙りたい」といったという。酒を愛し、世俗的な名誉とは無縁という雙石の生き方をよく示したはなしである。

当町関係に残る雙石の作品としては、昭和二十七年七月に建立された白里地区の「忠魂碑」がある。これは漢風のてん書で、雙石の作品の中では最大の大きさのものである。

また当町四天木の八坂神社の鳥居の扁額、八坂神社印も雙石の作品である。

珍しい作品としては四天木(白里地区)要行寺の二霊碑がある。これは雙石の高弟古内謙氏の長男、次男が太平洋戦争で戦没され、その追悼碑に雙石が筆を執ったもので、「こうろく」という特別の技法で書かれた楷書の細字である。

当町外周辺地域のものとして、東金市御殿山の文学碑、東金高等学校の校印が知られている。

雙石は、日展の審査員、各書道会の顧問なども歴任している。

前に述べたように、雙石は幼名を石松といったが、森の石松と同名であることを嫌って正式に雙石と改名した。そのため雙石は本名であると同時に雅号でもあった。しかし目上の人に雅号を用いるのは失礼なので、石井碩という名を用いたり「雙石井碩」と刻したものもある。

明治・大正・昭和三代にわたり、てん刻界の第一人者として活躍した雙石は、昭和四十六年(一九七一)十月二十九日九十八歳の生涯をおえた。

法号は鴻徳院篆岳雙石日翁居士、墓所は東京渋谷区の仙寿園にあり、顕彰碑は当町四天木と東金市御殿山の二か所にある。

幼少時代に軍人を志望し、軍人となり、五十歳からさらに新しい道を求めて、斯界の第一人者となったそのエネルギッシュな生涯は、故郷白里の雄大な九十九里の自然がその人柄に及ぼしたものといってよいであろう。

参考資料

『千葉県の先覚』(昭和四十八年六月 千葉県企画部県民課県史係)

「広報大網白里」(大網白里町役場刊行 昭和四十六年五月十日第六十七号)

(昭和五十六年八月一日第一七二号)