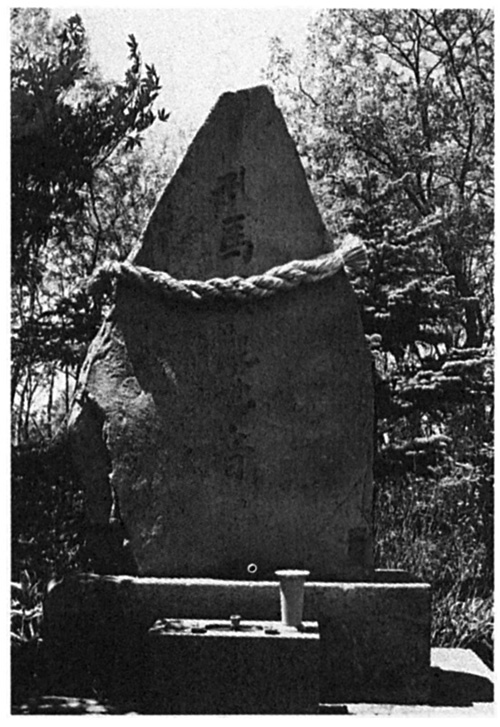

写真-13 馬頭観世音碑(山口神社)

同種の目的で建立された碑石は、滝野(昭11建立)や小金湯の天満宮境内にある碑石(昭25建立)のように密教曼荼羅に登場する六観音のひとつで、畜生道を救済する馬頭観世音菩薩の姿とされる三面の顔をもつものもあるが、この種形状を持つ碑石が必ずしも札幌における同碑の一般的形状を示すものではない。むしろ、石材に一目でそれと分かる神名を刻んだものが多く、それらのシンプルな碑石は牛馬の高い需要を背景に明治の開拓期から戦前期までに急速に普及したのであろう。

馬頭観世音碑が建立されたのは、牛馬の使役が農耕に、あるいは坑木や石材の運搬等に必要不可欠であったからに他ならない。明治期から大正期ころの平岸や澄川の水田地帯では労働力としての馬への依存度が高く、農家は馬を家族の一員として大切に飼育していた。その馬の無病息災と死亡した馬の霊を慰めるために建立したのが、相馬神社境内の馬頭観世音之碑である。この碑は阿部栄太郎、中井米吉、澤田靖兵衛が発起人となって、明治三十八年(一九〇五)九月、平岸の長専寺に奉納したもので、建立当時は美園の一部や平岸の東裏、澄川などは水田地帯であり、馬の労働力への依存度が高かった。農家にとっては家族同様である馬の無病息災を祈願し、さらには死亡した馬の霊を慰めるために馬頭観世音の碑を建立したのである(とよひら物語)。