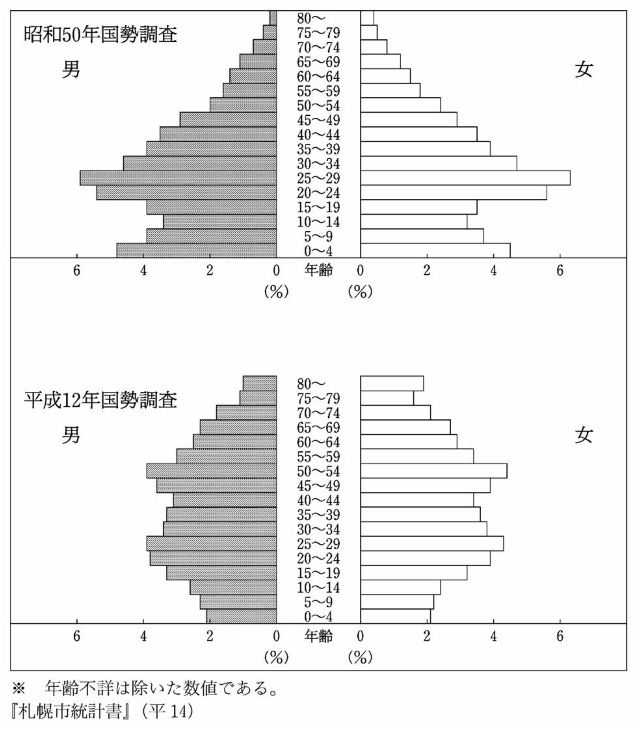

表-2 札幌市人口ピラミッド比較(年齢5歳階級別)

次に二五年後の平成十二年をみてみよう。同年は人口が一八二万人であるが、男は二五歳~二九歳、五〇歳~五四歳が同率で一位、女も五〇歳~五四歳が一位であるものの、二位の二五歳~二九歳とは微差である。同年は昭和五十年に一位であった「団塊世代」が、五〇歳~五四歳に達している。平成十二年は五〇歳代と二〇歳代が拮抗して首部を占める構成であったが、この二〇歳代も相当数が「団塊世代」の子どもとなるにせよ、札幌には引き続き若い世代が多く活気のあるマチとなっているといえよう。

ただ、低年齢層が極めて少ないという憂うべき状況がある。一〇歳以下は昭和五十年の場合、全体で男八・七パーセント、女八・二パーセントであったのが、平成十二年では男四・四パーセント、女四・三パーセントとほぼ半減している。それと六五歳以上の高齢者の割合増加の問題もある。これも昭和五十年の場合、男二・四パーセント、女二・九パーセントであったのが、平成十二年では男五・三パーセント、女八・三パーセントへと増え、男は二倍半、女は約三倍の伸びである。札幌も確実に少子高齢化社会への歩みを進めており、マチの発展にとっては大きな課題である。