五十七年十二月、国内主要民間四一単産により民間先行の戦線統一をめざす全民労協(全日本民間労働組合協議会)が結成された。六十一年の衆参同日選挙で社会・民社両党が惨敗し、北海道でも、衆議院選で前回トップ当選した竹村泰子(無所属)、参議院選で道農民連盟出身の土田弘がともに落選した。国労組織の事実上の崩壊や組合組織率低下など労組の「冬の時代」が続く六十二年十一月、民間労組五五単産・五三九万人により「連合」(全日本民間労働組合連合会)が結成され、労働戦線統一までの間、連合と総評の二労働体制となった。さらに平成元年(一九八九)十一月二十一日、総評が解散し、同日、民間「連合」と官公労との統一大会が開催され、七八単産・七九八万人の(新)連合(日本労働組合総連合会)が誕生した。一方、連合中心の統一戦線を「右翼再編」と批判する統一労組懇中心の勢力も同日、二七単産・四一地方組織(うちオブザーバー加盟四)、公称一四〇万人の全労連(全国労働組合総連合)を結成して二つのナショナルセンターが分立し、十二月九日には国労・都労連など一三六団体・五〇万人が、独自に連絡共闘組織として全労協(全国労働組合連絡協議会)を結成した。

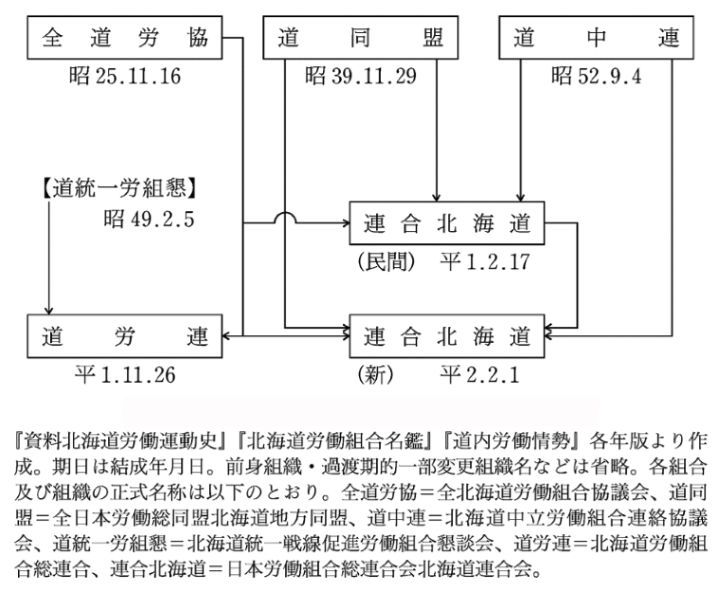

北海道では平成元年二月、民間「連合北海道」が結成され、全道労協・道同盟・道中立労連は道内全面統一までの間、組織を存続した。これに対し同年十一月二十六日、道高教組・道医労連など道統一労組懇系組合を中心とする一九単産・オブザーバー六単産など五万一五〇〇人による道労連(北海道労働組合総連合)が、結成大会を札幌で開催した(道新 平1・11・27)。また、翌二年二月一日、民間「連合北海道」と官公労との統一大会が札幌共済ホールで開催され、(新)連合北海道(日本労働組合総連合会北海道連合会)として六一産別組合・三一万人を擁する道内最大のローカルセンターが誕生した(道新 平2・2・2)。かつての全道労協と道同盟、道中立労連などに代わり、連合北海道と道労連とが並立することになったが(図6)、この間に国鉄民営化の影響や組合離れなどによって、同二年の道内の労組組織率は戦後最低の二一・三パーセントにまで下落した(後述)。

図-6 北海道労組ローカルセンター変遷略図