表27に示したように、死因で増加したのは第一位のがん(悪性新生物)と自殺である。がんは、昭和四十七年に人口一万人あたり九パーセント・一〇六一人であったが、平成十二年では二〇パーセントを超えて三七二七人になった。

| 表-27 札幌市の主要死因順位・死亡数および対人口1万人比率の推移 | 実数の単位:人 |

| 種別 年次 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | |||||

| 死因 | 実数比率 | 死因 | 実数比率 | 死因 | 実数比率 | 死因 | 実数比率 | 死因 | 実数比率 | |

| 昭47 | 悪性新生物 | 1,061 9.8 | 脳血管疾患 | 985 9.1 | 全心臓の疾患 | 752 7.0 | 不慮の事故 | 230 2.1 | 肺炎気管支炎 | 206 1.9 |

| 50 | 全心臓の疾患 | 1,048 10.5 | 悪性新生物 | 1,024 10.2 | 脳血管疾患 | 833 8.3 | 肺炎気管支炎 | 359 3.6 | 不慮の事故・有害作用 | 212 2.1 |

| 53 | 悪性新生物 | 1,480 11.1 | 脳血管疾患 | 1,050 7.9 | 心臓の疾患 | 874 6.5 | 肺炎気管支炎 | 448 3.4 | 不慮の事故・有害作用 | 231 1.7 |

| 56 | 悪性新生物 | 1,616 11.3 | 心臓の疾患 | 1,182 8.3 | 脳血管疾患 | 1,170 8.2 | 肺炎気管支炎 | 517 3.6 | 不慮の事故・有害作用 | 260 1.8 |

| 59 | 悪性新生物 | 1,821 12.0 | 心臓の疾患 | 1,359 8.9 | 脳血管疾患 | 1,047 6.9 | 肺炎気管支炎 | 456 3.0 | 自殺 | 315 2.1 |

| 62 | 悪性新生物 | 2,071 13.0 | 心臓の疾患 | 1,496 9.4 | 脳血管疾患 | 908 5.7 | 肺炎気管支炎 | 500 3.1 | 不慮の事故・有害作用 | 255 1.6 |

| 平 1 | 悪性新生物 | 2,524 15.3 | 心臓の疾患 | 1,673 10.2 | 脳血管疾患 | 906 5.1 | 肺炎気管支炎 | 745 4.5 | 不慮の事故・有害作用 | 274 1.7 |

| 4 | 悪性新生物 | 2,684 15.7 | 心臓の疾患 | 1,894 11.1 | 脳血管疾患 | 955 5.6 | 肺炎気管支炎 | 861 5.0 | 不慮の事故・有害作用 | 296 1.7 |

| 7 | 悪性新生物 | 3,083 17.6 | 心臓の疾患 | 1,574 9.0 | 脳血管疾患 | 1,278 7.3 | 肺炎 | 727 4.2 | 不慮の事故 | 377 2.2 |

| 10 | 悪性新生物 | 3,439 19.1 | 心臓の疾患 | 1,591 8.8 | 脳血管疾患 | 1,307 7.3 | 肺炎 | 748 4.2 | 自殺 | 413 2.3 |

| 12 | 悪性新生物 | 3,727 20.5 | 心臓の疾患 | 1,651 9.1 | 脳血管疾患 | 1,439 7.9 | 肺炎 | 820 4.5 | 自殺 | 475 2.6 |

| 『札幌市衛生年報』より作成。 病名の区分方法は死亡の直接原因である。[その他]は除いた。 |

治癒不可能とされたがんについては、告知を希望する患者が目立ち始め、なかには自らの闘病体験を出版や講演の機会を通じて公表するなど、残された日々をより良く過ごしたいとする人たちも増えてきた。また、家族や医療従事者らの末期医療に臨む患者への接し方にも変化がみられ、患者と家族の苦痛や悩みを和らげるホスピス・ケアが期待された。病院内で一定の病室を確保し、専門的なターミナルケア(終末医療)の実施は昭和六十三年、東札幌病院と札幌ひばりが丘病院がケア病棟を開設し、平成十二年には札幌鉄道病院が「緩和ケア室」を設置し、重症がん患者らが安らかに療養生活を送れるよう支援した(道新 平12・2・17)。ホスピスケア先進者の東札幌病院・石垣靖子副院長は、「市民とともに創るホスピスケア講座」を開設したり、在宅がん患者のためのがん治療システムの全国ネットを医療関係者らとともにつくった(道新 平7・12・7)。

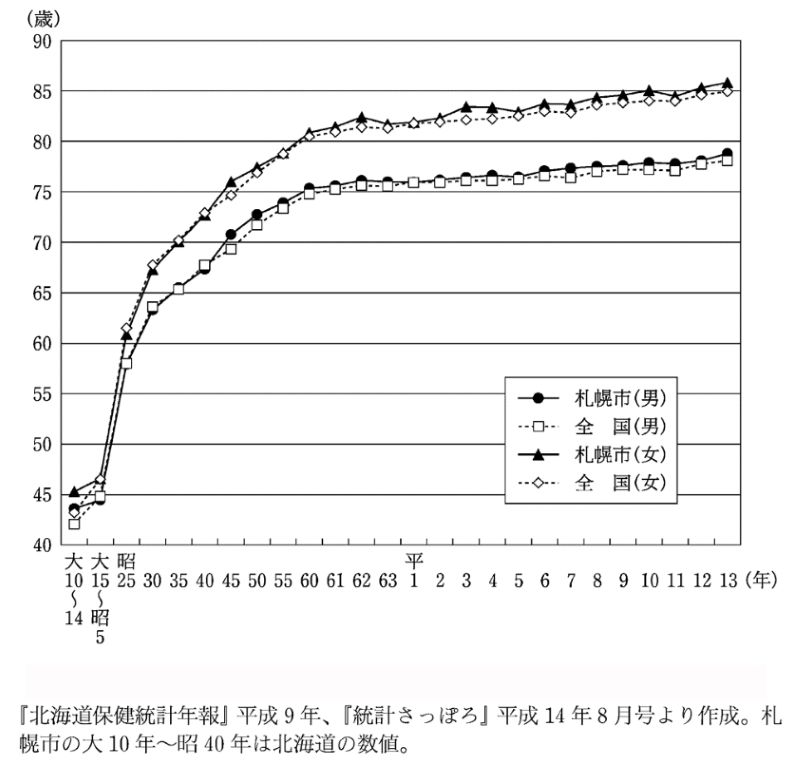

ところで、札幌市の平均寿命は図5のように、四十五年以降も医療技術の進歩、抗生物質等の開発、病気予防対策の普及、食生活の改善などにより、男女ともに順調な延びを示した。六十年(男七五・三三歳、女八〇・八七歳)には女性が八〇歳を超え、平成十三年(男七八・七九歳、女八五・八一歳)に男性は八〇歳にいたらず、女性とは七歳の格差となった。この背景には交通事故死の減少(表28)に代わり、五十九年五位に上昇した自殺が、平成十年は四〇〇人を超え、十二年は四七五人と過去最多の人たちが自ら命を絶った現実である。これらをふまえて、平成十年に男性の平均寿命の延びが鈍った原因は男性自殺者が三〇〇人に上ったことによる。自殺がなければ十年は男性が〇・七六歳、女性が〇・三三歳も平均寿命が延びたことになる(道新 平11・9・1)。十一年の落ち込みは、死亡数が十年を上回ったことによる。

図-5 札幌市・全国の平均寿命の推移(大正10年~平成13年)

| 表-28 札幌市交通事故死者数推移 |

| 年次 | 死者(人) |

| 昭57 | 77 |

| 58 | 98 |

| 59 | 84 |

| 60 | 80 |

| 61 | 65 |

| 62 | 71 |

| 63 | 84 |

| 平 1 | 100 |

| 2 | 121 |

| 3 | 95 |

| 『道新』(平4.1.8)より作成。 |