この計画をうけて、関係部局が協力しながら約一一〇の事業を行うことになった。例えば総合的環境に関する副教材の作成である。市教委は、すでに九年六月、環境教育指導資料(実践事例集)として「豊かな環境を未来へ」という冊子を作成して、市内の学校に配布していた。冊子は「今日、地球温暖化、オゾン層破壊、熱帯林の減少、酸性雨、海洋汚染といった地球規模の環境問題や大気汚染、水質汚濁、ごみ問題などの都市・生活型の環境問題は、人類の将来と発展にとって重要かつ緊急の課題」であると位置づけ、小・中学校の実践事例を、教科・道徳・特別活動の領域ごとに整理し紹介している。さらに「総合的な学習の時間」に対応して、小学校の低・中・高学年用の三種の総合的環境副教材を作成して配布した。

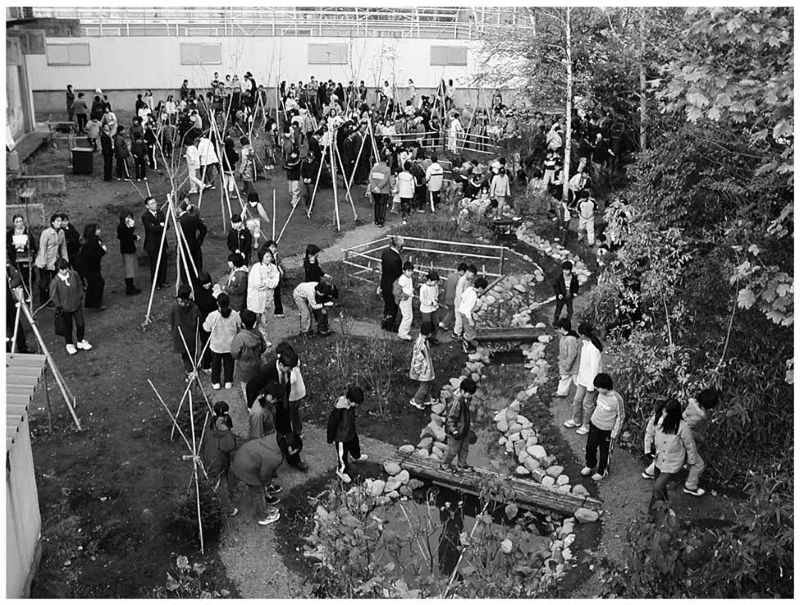

また市では、学校の「総合的な学習の時間」や市民の環境に関する学習会などへ、助言や解説などを行う人材を派遣する環境教育リーダー制度を十四年度に開始した。十六年度にはリーダーに四一名が登録されており、リーダーの得意分野を示したプロフィール一覧の冊子も刊行されている。さらに市教委は十二年度から五カ年計画でビオトープ整備事業を開始した。ビオトープとはドイツ語で生き物が生息する空間を意味する。市内の小学校では校内に人工池を作って、トンボやカエルなど多くの生き物が生活する環境を保全したり、再現したりする活動を行っている。東区の苗穂小学校を皮切りに十六年五月現在で七校が事業対象となった。苗穂小では池の周りに約七〇種類の草木を植え、トンボのほか、十五年からは野生のカモも訪れるようになった(道新 平16・6・5)。

写真-4 苗穂小学校のビオトープ