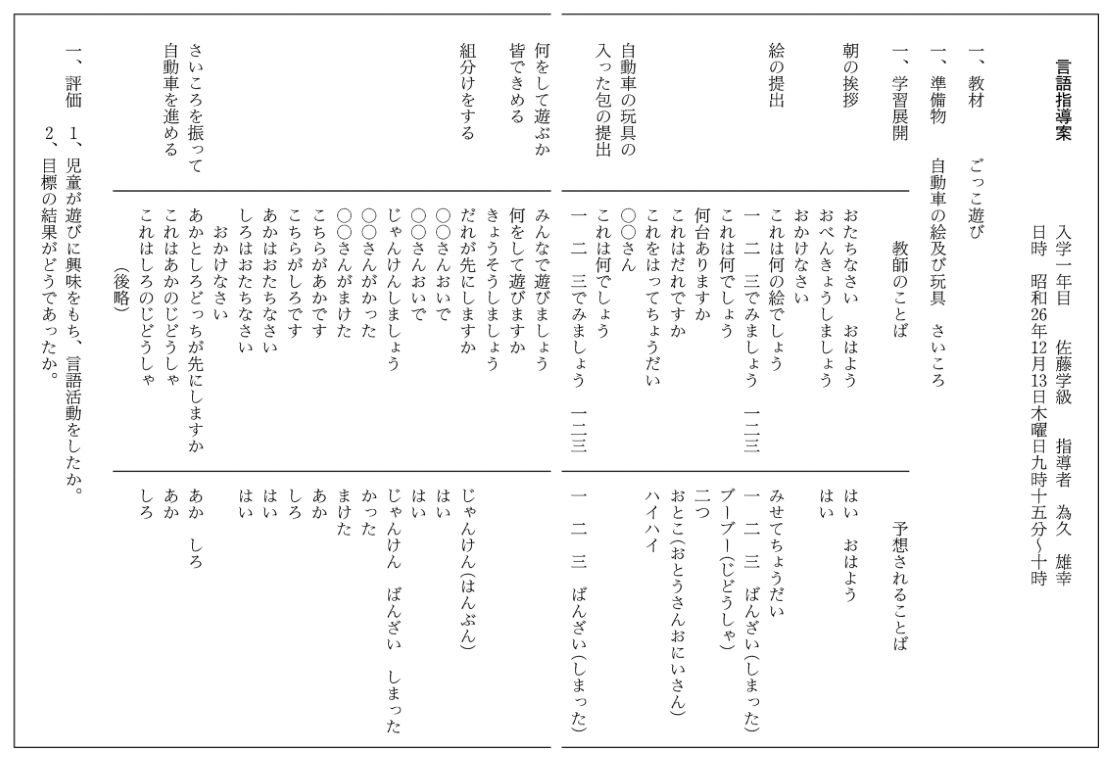

聾教育は、聴覚に障がいをもつ子どものための教育であるが、聴覚が発達していないことから外部の刺激をあまり受けられず、言語発達にも障がいをおよぼす。そのため、相手の口の動きや顎や頰などの顔全体の動きをみて話を理解しなくてはならない。自分もまた口をしっかり動かして一音一音はっきり発音する学習をしなくてはならない。札幌聾学校では、「先ず読唇を指導してことばを理解し学ばせ、その過程に、口声模倣から発音発語を指導し、学んだことばを自然で美しい声で話」させる口話法を採用していた。ここでは、二十六年十二月に行われた入学一年目の言語指導の実際をみてみる。指導案を図8として掲げた。この授業の目標は、「児童が平素見かけている乗物を取り上げて遊ぶ場に即した言葉の指導」を行うことであり、具体的には「かった」「まけた」が言えるようになること、一〇以下の数の数え方と合成の基礎を作ること、すなわち足し算の基礎を作ることであった。特徴的なのは、教材名からもわかるように遊びを通じて言語指導および算数指導を行っていることにある。入学一年目という子どもたちに「遊び」を通しての教育を行おうとしているのである。「一二三でみましょう 一二三」といった教師の言葉は、数にふれさせる目的で何度も繰り返し使われている。またじゃんけんを実際に行う中で「かった」「まけた」という語をはっきりと発音できるようにするように教育している。

図-8 札幌聾学校の教育例

北海道札幌聾学校創立30周年記念『飛行場跡』昭和54年。

札幌聾学校は、その後も北海道の聾教育の中心を担いつつ教育活動を行ってきた。創立五〇周年記念誌には、聾教育研究の資料が「研鑽の賦」としてまとめられている。三十年代は「早期教育の指導」「聴覚活用の大切さ」、四十年代は「話しことばは耳から」「開かれた聾教育へ」、五十年代は「個人差への対応」「一人の子どもを人間としてどう育てるか」、六十年代以降は「教育の場の多様化」「聴覚活用教育のさらなる発展」といった観点で資料整理が行われている。年代ごとの中心がどこにあったかがわかるまとめ方であろう。

一方、庁立盲学校は、二十二年十一月に北海道立盲学校と、さらに二十四年十一月に道立札幌盲学校と名称変更した。二十五年四月にはさらに北海道札幌盲学校となり、山元町に寄宿舎を新築し移転した。その後二十七年には高等部本科理寮科を、三十一年には校舎増築を、三十四年には高等部校舎新築を行った。その後、四十九年に札幌盲学校の幼稚部から中学部は江別市に移転し、高等部および専攻科は、単置校として北海道高等盲学校となった。