以降は五十三年二月=ビゼー「カルメン」(演奏会形式、市民会館)、同年十月=フンパーディンク「ヘンゼルとグレーテル」(市民会館)、五十四年十月=モーツァルト「魔笛」(市民会館)、五十五年十月=モーツァルト「フィガロの結婚」(教育文化会館大ホール)、五十七年一月=団伊玖磨(だんいくま)「夕鶴」(教育文化会館大ホール)などを上演した。

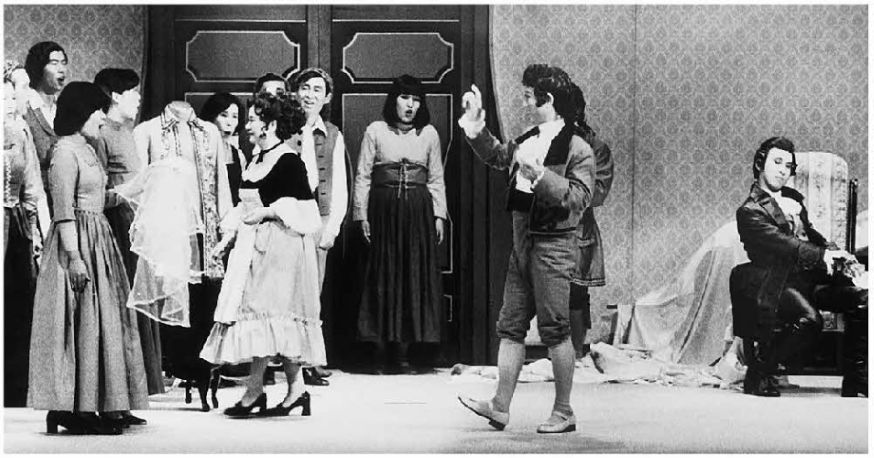

写真-2 道二期会「フィガロの結婚」

五十九年には十月にフンパーディンク「ヘンゼルとグレーテル」(教育文化会館大ホール)を取り上げたほかに、小さめの会場を用いての室内オペラシリーズをスタートさせ、邦人やメノッティの作品を取り上げていった。

六十一年は、十月に文化庁の地方芸術祭としてのビゼー「カルメン」(教育文化会館大ホール)が道二期会と東京からのスタッフ、出演者の顔合わせで行われたため、大きなオペラの自主公演はなかったが、以降は再び自主公演路線に戻り、マスカーニ「カバレリア・ルスティカーナ」のほか、プーランク「声」、ミヨー「オルフェの不幸」、バッハ「結婚カンタータ」、ドニゼッティ「夜の呼びリン」、パーセル「ディドとエネアス」といった、小さめながらも趣向を凝らした上演を行った。

創立二五周年を記念して平成元年六月に札幌サンプラザホールで公演したオッフェンバック「天国と地獄」では、キャストを若手でそろえ、同年十月の清水脩「修禅寺物語」でも、ベテランとともに若手が実力のあるところを示した。

道二期会に次いで道内でオペラ活動を継続しているのが北海道教育大学札幌分校(平成五年四月からは札幌校と改称)である。宮本雄次の指導のもとで、昭和五十五年からモーツァルトの「フィガロの結婚」「魔笛」「ドン・ジョバンニ」と、年一回の公演を重ねた。宮本の事故死を乗り越えて中村隆夫、野田広志の指導で活動を継続し、平成元年一月にはニコライ「ウィンザーの陽気な女房たち」、二年一月にはチャイコフスキー「エウゲニ・オネーギン」を道内初演するなど幅を広げている。

教育大の出身者たちによるベル・ソーニョ・オペラ研究会は、昭和六十一年八月に「ラ・ボエーム」を道内初演し、六十二年十一月に「蝶々夫人」、六十三年九月に「外套」「ジャンニ・スキッキ」と、プッチーニの作品を連続して取り上げた。