昭和12(1937)年の軍備制限条約失効を機に計画された昭和十二年度海軍軍備補充計画(〇三計画)、昭和十四年度海軍軍備充実計画(〇四計画)によって、海軍の航空軍備は急激な膨張をみせた。それにともなう航空機搭載兵器の需要増加に応じるため、昭和14(1939)年12月に豊川海軍工廠(愛知県豊川市)が開庁し、航空機銃関連で海軍最大の工廠となった。しかし、太平洋戦争開戦直後、さらなる増産要求に対処するため鈴鹿と多賀城(宮城県)に航空機銃専門の工廠が建設される運びとなったのである。

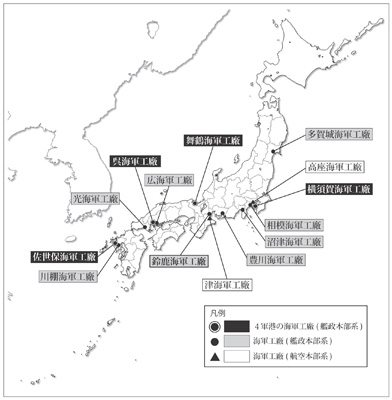

海軍工廠とは、艦船及び兵器の造修、購買、実験を掌る作業庁のことで、工廠長は所在の鎮守府司令長官に隷属し、技術面では海軍艦政本部や海軍航空本部の区処を受けた【図1】。軍港に置かれた4工廠(横須賀、呉、佐世保、舞鶴)は総合工場的色彩が強かったが、豊川工廠以降の各工廠は、「旧来の工廠という概念から飛躍して、兵器の専門量産工廠の必要性が認められ、(略)次々に創設された」もので、鈴鹿工廠もこれに含まれる(注記6)。なお、鈴鹿、多賀城の2工廠は、航空機銃専門の工廠であったにもかかわらず艦政本部系の工廠として設置された。これは艦船用機銃とあわせて航空用機銃の実験研究と生産も「砲熕兵器」として一括りにされ艦政本部の所掌とされていたことによる(注記7)。

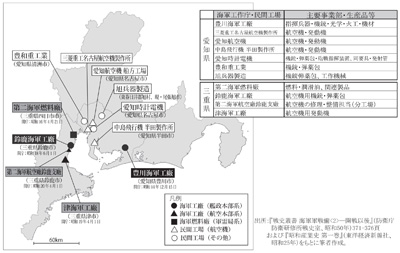

昭和16(1941)年、新工廠の建設計画が固まり、敷地として現在の鈴鹿市西部にあたる国府・牧田・飯野・庄野地域が用地に選定された(注記8)。鈴鹿の地が新工廠用地に選ばれた理由は、①起伏の少ない広大な土地が確保可能、②海軍航空関連産業の中核都市である名古屋の縁辺に位置、③肥沃な田園地帯による食糧供給の安定、④温暖かつ安定した気候などの好条件が揃っていたためと考えられる(注記9)【図2】。

艦政本部で「仮称J廠」(のちの鈴鹿工廠)新設の決裁が下りたのは17年3月5日。翌4月25日には550万m2の第一次土地買収が概ね完了し、6月には徴用工員690名、他廠からの異動者675名、計1365名が鈴鹿入りしていた(注記10)。

「仮称J廠」新設にあたっては、第78、79及び81回帝国議会を経た昭和17・18年度に総額1億4853万9000円の予算が成立しており(注記11)、最終的な計画では、敷地850万m2、建築面積41万m2(ほかにトンネル工場5万m2)、工員数14万人で20年3月を完成予定としていた(注記12)。

鈴鹿工廠(仮称)設立準備委員長・齋尾慶勝造兵少将、建設主任・内田亮之輔大佐のもと、建設工事は昭和17年4月から着手され、8月から突貫工事が本格化。竹中工務店、間組、北川組(名古屋)、中島組(神戸)、錢高組が海軍施設協力隊加佐登部隊として分担施工した(注記13)。工事は二期にわたり、完成予定を繰り上げて19(1944)年中にほぼ全ての施設が完成している(注記14)。

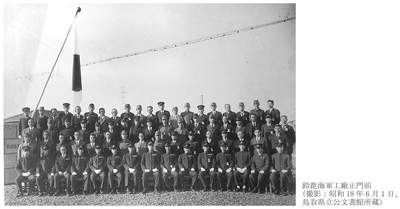

第一期工事が一段落した昭和18年6月1日、鈴鹿工廠は開庁の日を迎え、同日開庁の沼津工廠(電波関係機器専門、静岡県沼津市)と並んで第10番目の海軍工廠となった。初代工廠長には齋尾技術少将(注記15)、総務部長兼火工部長・内田亮之輔大佐と、設立準備委員が各要職についた陣容で正式に操業が開始されたのである【表1・写真1】。