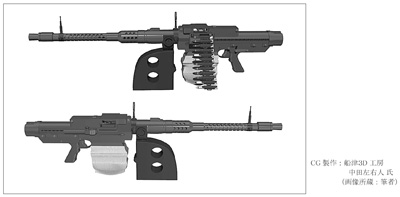

戦時下の航空機銃生産は、豊川、横須賀をはじめ、鈴鹿、多賀城の両工廠で行われたほか、民間工場の役割も大きく、大口径機銃(膅径20㎜以上)については大日本兵器(注記17)、中口径(膅径10~19㎜)・小口径(膅径10㎜未満)については日本製鋼所が量産した。このうち鈴鹿工廠機銃部で主生産品となっていたのが二式十三粍旋回機銃である。太平洋戦争開戦直後の日本海軍の攻撃機・爆撃機等の複座機は、防御用に七・七粍機銃など小口径の旋回機銃を装備するのが主流であった。しかし、開戦後は火力不足が顕著となり損害も増加。中口径旋回機銃搭載を求める声が用兵側からあがっていた。そこで海軍は昭和17年8月、「小型軽量ナル十三粍級ノ手動旋回銃ノ必要性」を決議し、12月、ドイツからラインメタルMG131型1挺を入手。「ラインメタル十三粍機銃ノ地上実験空中実験ノ成績ニ鑑ミ本機構ヲ採用」し、二式十三粍旋回機銃一型として制式採用した(注記18)。本銃は、全長1170㎜、重量17.4㎏、初速750m/秒、発射速度900発/分で、十三粍級の旋回銃としては軽量かつ発射速度が大きい割に射撃時の反動が少ないため人力での旋回操作が可能という理想的な機銃であった(注記19)【図3】。18年3月には海軍航空技術廠支廠(横浜市釜利谷、20年2月から第一海軍技術廠支廠に改称)にて試作図面が完成し、4月、横須賀工廠造兵部と日本製鋼所横浜製作所において試作開始、11月に第一号銃組立が完了して地上実験が開始されている。鈴鹿工廠機銃部が量産銃としての二式十三粍旋回機銃試作に着手したのは19年4月のことで、11月、鈴鹿工廠と日本製鋼所における試作の終了をうけて量産体制に移行した(注記20)。

航空本部では、昭和18年9月の段階で「十三粍以下ノ旋回機銃ニ在リテハ二式十三粍ノ生産増強ニ努ムルモノトス、(略)十九年度以降、生産能力ノ大部ヲ十三粍ニ転換ス」として、十三粍以下の旋回機銃については二式十三粍機銃に生産の重点を置くこととし、要生産量9335挺を企図していた。ただし、前述のように鈴鹿工廠は艦政本部系の工廠であったため、航空本部は生産実施にあたり問題があったことを「生産能力ニ対スル予察」として掲げている(注記21)。

機銃生産上ノ最難点ハ二十粍二号固定及二式十三粍旋回機銃ニシテ、昭和十九年度迄ノ生産ニ対シ鈴廠並ニ空A廠(のちの多賀城工廠、筆者註)ニ多ク期待シ得ザル現状ニ鑑ミ、艦本工作庁自体ノ能力ニヨリ二十粍二号固定ヲ昭和十八年度ハ一,〇〇〇挺、十九年度ハ一四,〇〇〇挺、二式十三粍旋回ニアリテハ十九年度三,三〇〇挺増産ノコトニ艦本ノ助力ヲ得ザレバ本計画ハ殆ンド遂行不可能ナリ。

そもそも航空機銃は消耗兵器の意味合いが強く、同じ「機銃」であっても艦船用機銃とは用途・使用条件が大きく異なり、兵器思想上は全く別次元に位置するものであった。その航空機銃生産部門を艦船兵器の専門家が管掌するという組織的な問題を抱えたまま生産計画は進められたのである。