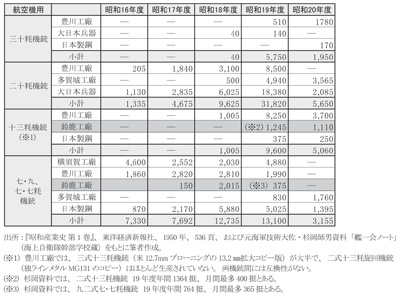

鈴鹿工廠での二式十三粍旋回機銃の生産量は【表3】を見ると目標を大幅に下回る結果となっていたことがわかる。じつは量産開始直後の昭和19年12月、鈴鹿工廠機銃部では「量産銃ニ膅発、早発、退却不足、前進不足等ノ故障続出」という危機的状態に陥っていた(注記22)。航空本部第三部員・小林新太郎の回想によれば、「私を含む五名が鈴鹿工廠に派遣され、泊まり込み作戦による調査究明を命ぜられることとなった」とあり(注記23)、第一海軍技術廠支廠射撃部の記録でも「一技(空技廠の誤記、筆者註)、鈴廠協働ニテ関係者鈴廠ニ『カンズメ』トナリ解決ス」との記述がある(注記24)。この時の故障原因は、機銃国産化に伴う撃鉄部品形状の簡素化にあると判明し、ラインメタル社の設計に戻すことで一応の解決を見たが、その後も生産効率、完成度ともに低い状況が続いた。勤労報国隊として動員された三重県立神部中学校の指導教官・井口橋三郎の証言では、「月産700挺の機銃のうち、合格は僅か70挺程度。合格品でも白子の海軍航空隊が伊勢湾上空で、飛行機に引っ張らせた吹き流しに向かって、試験射撃すると、どうかすると弾丸の出ないものもある始末だった」とされる(注記25)。

機銃1挺あたりの製作所要時間をみると、鈴鹿工廠における二式十三粍機銃が826.5時間(34日10.5時間、昭和19年8月27日現在)であったのに対し、豊川工廠における九九式二十粍機銃は443時間(18日11時間、19年9月1日現在)で、二式十三粍機銃は2倍近くの時間を要していた(注記26)。加えて当時の鈴鹿工廠では、機銃素材であるニッケル、モリブデンなどが不足しており、工作機械不足も深刻で、生産能力の低下は必至の状況となっていた。齋尾工廠長の回想によれば、「小松製作所滝川重役(滝川廉雄、筆者註)に頼み、自社用に製造せしグラインダー始め工作機械200台融通して貰っ」たとあるが、効果の程は不明である(注記27)。難題続出の状況下、20年に入ると空襲被害回避のための分工場建設、工場疎開が本格化し、生産能率低下は一層深刻なものとなった(後述)。

昭和20年1月、量産された二式十三粍機銃はようやく「銀河瑞雲后上方銃架ニ装備」されるに至る(注記28)。同銃を装備できたのは、陸上爆撃機「銀河」一一甲型、同丙型、水上偵察機「瑞雲」一一型、艦上攻撃機「天山」一二甲型、艦上攻撃機「流星」一一型、一七試特殊攻撃機「晴嵐」などごくわずかな機体に過ぎなかった【写真2】(注記29)。

写真2 「晴嵐」搭載の二式十三粍旋回機銃一型

これら二式十三粍旋回機銃の量産化における諸問題は、同銃が、軽量・高性能であった反面、構造は精緻複雑を極めており、高度の製作技術と優秀な材料を必要としたことに起因する。また部品の互換性に乏しいという欠点もあった(注記30)。当時の海軍・鈴鹿工廠の情勢を鑑みるに、二式十三粍旋回機銃は、国産化・量産するには手に余る代物だったと言わざるを得ない。鈴鹿工廠機銃部は、そのような難物の造修担当として、生産性向上の経験を積み、タクトシステムやユニットシステムの採用など、新たな量産技術についても試みながら日々悪戦苦闘していたのである。

昭和20年8月6・7日、第一技術廠支廠(横浜市釜利谷)で、「射撃兵器一般故障対策研究会」が開催された。出席者は、第一海軍技術廠、航空本部、艦政本部、軍需省、鈴鹿工廠を含む各工作庁など。これに初めて各航空隊が加わった。会の目的は「二式十三粍、三式十三粍、九九式二十粍、五式三十粍等射撃兵器全般ニ渉リ実施部隊ノ故障状況ヲ説明、艦本並ニ工作庁ニ故障ノ実情ヲ知ラシメ、以テ徹底対策ヲ樹立セントスル」ものであった。同研究会では、故障続きの航空機銃に関する用兵側の声が生産現場に直接届き、「成果見ルベキモノアリタリ」と状況改善に向けて一筋の光明が差したことが記されている。しかし時すでに遅く、そのわずか8日後、終戦となり、機銃製造ラインは停止したのであった。