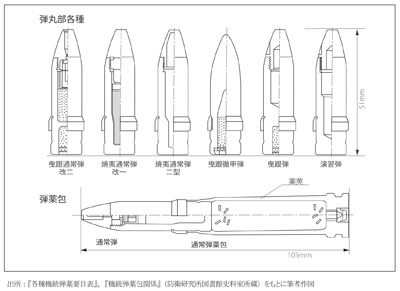

戦時下、前述の航空用機銃以上に消耗兵器として多量生産を要求されたのが航空機銃弾薬包である。弾薬包とは、薬莢に弾丸部を取り付けた完成品を指すが、機銃弾薬包は用途別に複数種あり、大別すると、通常弾(破壊用)、曳跟通常弾(弾道修正・破壊用)、焼夷通常弾(ガソリンタンク着火用)、曳跟徹甲弾(弾道修正・貫徹用)、演習弾(演習用)の5種類に分けることができる(注記31)。戦闘では複数の弾種を組み合わせて使用した【図4】。

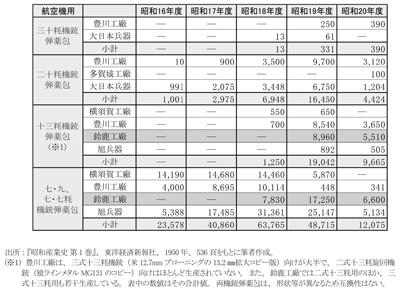

航空機銃弾薬包の生産は、航空機銃本体同様、民間工場への生産の依存度が高く、航空機銃弾薬包の製造所別生産数とその推移【表4】をみると弾薬包全体で4割に達している。大口径の弾薬包はおもに大日本兵器、中・小口径のものは旭兵器製造(注記32)などが量産していた。海軍工作庁では、豊川工廠があらゆる口径の航空機銃弾薬包を生産し、多賀城工廠がおもに大口径機銃弾薬包、横須賀、鈴鹿の両工廠が中・小口径の機銃弾薬包を担当していた。鈴鹿工廠では、火工部において航空機銃弾薬包や信管、火管の製造が行われており、主生産品は二式十三粍機銃弾薬包、七・九粍及び七・七粍機銃弾薬包であった。

火工部の生産能力については、終戦後の昭和20年9月8日、鈴鹿工廠長名で東海北陸海軍部長宛てに提出された「内容一覧表」によれば、月産で三十粍機銃弾薬包1万発、十三粍機銃弾薬包160万発、七・七粍及び七・九粍機銃弾薬包270万発、爆弾信管2000個とされている(注記33)。しかし、前掲【表4】の生産数は、年産比較で報告の半分にも満たない。「内容一覧表」に示された鈴鹿工廠月産能力は、最盛期の稼働記録あるいは理想的条件下での生産目標を記したものではないかと推察される。