本事業は、平成24年度の市制施行70周年記念事業の一環として採択され予算措置されたものである。

事業の目的は、軍事施設と市民生活の関わりの実態や戦後の生活の変化を市民への聞き取り調査によって記録し、市役所に残る公文書等文献調査も行い、これらの作業によって軍都から工都へと変遷を遂げた鈴鹿市の戦中・戦後史の基本資料とすることであった。成果は「鈴鹿の記憶-戦中・戦後の証言と資料-」として刊行することとした。

この事業の遂行にあたっては、当初、本事業が単年度事業であり、時間的に無理があるため、アンケートの発送・分析およびインタビュー調査について、業者委託を検討した。しかし、より充実した内容の調査および刊行物の作成を目指すために、業者委託は不適当と判断し、三重大学人文学部塚本明研究室のご理解とご協力を得て、「鈴鹿市内における戦中・戦後史研究」という共同研究を行うこととした。

以下、事業の概要と経過について記述する。

平成24年4月、本事業を開始するにあたり、証言を得るための対象者の選択方法を課内で協議した。その結果、75歳以上の市民5,000人を無作為に抽出し、アンケートを送付することとした。対象者の最下年齢を75歳としたのは、終戦時に8歳であり、戦中の記憶が辿れる最も若い年齢であると判断したためである。

住民基本台帳上では、2011年12月現在で、75歳以上の市民は27,612人の登録があった。その中で90歳以上の方から800人、85歳以上90歳未満の方から1,500人、80歳以上85歳未満の方から1,700人、75歳以上80歳未満の方から1,000人を抽出することにした。これは、終戦当時の年齢によって体験の内容や思い出が異なることが予想されたため、各年代から証言を得たいと思ったことと、終戦当時すでに成人であった方々については、母数が少なく、完全な無作為抽出によってしまうと対象者にそれらの年代が殆ど含まれない可能性があったためである。男女あるいは同一世帯による区別は行わなかった。また、近年市内に転入してこられた方々については、抽出から外す方法がなかったため、無作為抽出の中に含むこととした。

アンケートの内容は以下の通りである。

【依頼文】

『鈴鹿市内における戦中・戦後の生活アンケート』ご協力のお願い

鈴鹿市では、市制70周年を迎え、鈴鹿市の戦中・戦後を生き抜かれた市民のみなさまに、アンケート調査を実施することとなりました。

今回のアンケート調査は、鈴鹿の戦中・戦後について、みなさまの体験をもとに記録を残そうとするものです。みなさまの中にある「記憶」を「記録」として未来へ残していきたいと思っています。

アンケートにお答えいただきますご本人さま、またご家族のみなさまには、ご多用のところお手数をおかけし、大変恐縮ではございますが、是非、ご協力くださいますようお願いいたします。

なお、今回のアンケート調査は、75歳以上の市民の皆さまから無作為に5000名の方をお選びし、お願いしております。

※同封の「調査票1」を回答できる範囲でご回答頂き、返信用封筒に入れ、ご返送ください。

さらにご協力いただける方は「調査票2」へのご回答もお願いいたします。

(「調査票1」だけでも十分ですので、ご無理のない範囲でお願いいたします)

※ご本人による回答のご記入が難しい場合には、ご家族様の代筆等をお願いできればと存じます。

※ご回答いただきました内容について、ご許可なくお名前や個人情報を公開する事はございません。

【調査票1】

1 生まれた年(または現在の年齢)をお教えください。

明治・大正・昭和 年( 才)

2 いつから鈴鹿市にお住まいですか?

1. 生まれてからずっと鈴鹿市に住んでいる

2. 鈴鹿市以外で生まれ、鈴鹿市に転居してきた

→ 鈴鹿市に転居してこられた時期をお教えください

1. 支那事変以前(~昭和12年)

2. 支那事変~終戦(昭和12年~昭和20年)

3. 終戦後(昭和20年~)

4. その他

*「支那事変」は、現在「日中戦争」と呼ばれています。「支那事変」は、当時の日本政府が定めた公称であり、当時一般的に使われた言葉のため、アンケートにお答えいただく方にわかりやすいよう、このアンケートでは「支那事変」という言葉を使用いたしました。

3 戦争中、軍関係の施設や人々とあなたの生活は関わりがありましたか?

1. あった 2. 特になかった

どのような関わりだったかお教えください。

例)海軍工廠で働いていた/航空隊の兵隊さんに遊んでもらった など

4 戦争中、勤労奉仕や動員による作業をしたことがありますか

1. ある 2. ない

団体名(学校名)やいつごろ、どんな内容の作業をしたかなどをお教えください。

◎団体名・学校名( )

◎場所( )

◎時期 ( 昭和 年ごろ )

◎その内容など

5 ご自身やご家族が戦争に行きましたか

1. 行った 2. 行かなかった

戦争体験や戦地へご家族を送られた時のお気持ちなどについてお教えください。

6 戦争のころの思い出のお品(写真や葉書、手紙、品物など)をお持ちですか。

(お品をお持ちの場合、写真撮影をさせていただきたく思っております)

1. ある 2. ない

7 戦争中の思い出や、戦争に関係する場所や人などについてご自由にお書き下さい

たとえば・・・

*戦争中の生活で苦労したこと 楽しかったこと

*防空壕や掩体壕(飛行機を隠すための建物や溝など)のあった場所

*空襲の思い出 爆弾が落ちた場所

*疎開先になっていた場所(お寺や家など)やその様子

*軍人さんの宿舎となっていた場所(お寺や家など)やその様子

*出征する兵隊さんを見送った時の思い出

*戦死した人や戦争犠牲者の慰霊祭の思い出や慰霊碑の場所

*戦争のころの施設が今でも残る場所 など

8 終戦から復興の頃の思い出や、復興に関係する出来事などについてご自由にお書きください。

たとえば…

*終戦後の軍事施設の跡地の様子や工場の進出で感じたこと

*終戦後の生活で苦労したこと

*終戦で大きく変わったこと(仕事、食べ物、交通手段、家、遊びなど)

*終戦後に鈴鹿市内で復活した娯楽(映画や芝居等)や楽しみなどについて

*終戦~復興期に鈴鹿市内で起こった印象深い出来事や思い出

*復興して行く町の様子を見て思ったこと 復興を感じた風景

*仕事や生活の中で、戦争からの復興を感じた出来事や思い出 など

【みなさまの貴重な体験を未来へ伝えていくために、くわしいお話をお聞きしたいと思っています。さしつかえなければ、ご連絡先のご記入をお願いいたします。】

お名前

ご住所 〒 -

お電話番号 059-

この調査票をもとに、お手紙かお電話でご連絡させていただく場合がございます。

ご協力ありがとうございました

【調査票2】

◆戦前・戦中・戦後のことについてお教えください

1 戦争中であることを実感したのは、どのような時でしたか。

(例)出征兵士の送迎で感じた/防空訓練で感じた/防空壕を掘って感じた/親戚が疎開して来た/学校の自習が増えた/校庭が畑になって感じた など

2 玉音放送を聞きましたか。

1. 聞いた→どこで聞かれましたか( )

2. 聞かなかった→いつ、どのように終戦を知りましたか

(例)8月15日の午後に帰宅して母から聞いた など

3 終戦を知った時のきもちとして、近いものはどれですか(いくつでも)

1. 嬉しかった 2. 安心した 3. 悲しかった 4. 腹が立った 5. 不安になった

6. 怖かった 7. その他

4 戦争が終わったことを実感したのは、どんな時でしたか

(例)アメリカ軍の進駐を見た/鈴鹿航空隊にわかもと製薬ができた など

◆戦争中の鈴鹿市内のことについておうかがいします

5 鈴鹿市は、昭和17年に誕生しました。その時の記憶がありますか?

1. ある 2. ない

6 海軍工廠をつくるために鈴鹿市が誕生したことを、当時、ご存知でしたか?

1. はい 2. いいえ

どこから知りましたか?1. 新聞 2. ラジオ 3. 電話 4. 人づて→誰からですか?

7 戦争中のあなたのご家庭の食事はどのようなものでしたか。良く食べたものや不足していて食べられなかったものなど、食べ物の思い出を教えてください。

8 戦争中、身近に疎開してきている人がいましたか?または、あなた自身は疎開しましたか?

◎疎開してきた人が→ 1. いた 2. いなかった

◎ご自身が→ 1. 疎開した 2. 疎開しなかった

9 8で疎開した人がいた、またはご自身が疎開したと答えた方にお伺いします。いつごろ、どこからどこへの疎開でしたか?

(例)昭和19年に神戸から鈴峰村に疎開してきた人がいた/東京大空襲があったので神奈川から親戚を頼って白子へ疎開した など

10 戦争中、学校に通われていた方にお伺いします。軍人さんが学校にやってきて授業をすることはありましたか。

1. あった 2. なかった

学校名:( )

いつ頃:(昭和 年ごろ) または( 才ごろ)

その内容

11 戦争中、働いていた方にお伺いします。どんな仕事をされていましたか。工場や会社、軍事施設で働かれていた方は、差し支えなければその名前をお教えください。

◎どんな仕事ですか 1. 農業 2. 畜産業 3. 漁業 4. 工場 5. 軍の施設 6.その他

◎工場・会社名

12 鈴鹿市でも隣組や婦人会などの銃後を守るための団体がありましたが、その活動に参加されましたか。 1. 参加した 2. 参加しなかった

参加された場合 団体名( )

参加した活動の内容

◆終戦後の鈴鹿市についてお聞きします。

13 終戦後、鈴鹿市内に残された軍関係の施設の跡地には、ホンダや旭ダウなど沢山の企業がやってきました。あなたの生活と企業がきたこととは関わりがありましたか。

1. あった 2. なかった

その内容(例)旭ダウに就職した/工員住宅の払い下げを受けたなど

14 鈴鹿市では、戦争から復興するために積極的に企業を誘致しました。企業がきたことにより復興を感じましたか。 1. はい 2. いいえ

15 あなた(または家族)は、通っていた学校からの紹介で市内の工場などに就職しましたか。

1. はい 2. いいえ

・どなたですか 1. ご自身 2. 配偶者 3. ご兄弟(姉妹) 4. 子ども

・いつごろ就職されましたか(昭和 年ごろ)

・就職先( )

・学校名( )

・市外・県外からの就職の場合、( 県 市)より

ご協力ありがとうございました

このように、なるべく多くの情報を得たい思いから2部構成とし、第1部は必須項目、第2部は回答可能な方のみ回答していただくこととした。自由記述式による設問を多く設定したため、低回収率になることが見込まれたが、積極的にインタビューを受け入れてくださる方からの回答を期待して、敢えて記述式とした。

平成24年4月末にアンケートの発送を行い、5月中旬に期限を設定した。その結果、1,539名からアンケートを回収することが出来た。当初、アンケート対象者がご高齢であり、かつ、母数に近年の転入者など回答不可能な方々を多く含むことから、予想回収率を10%程度(最高20%)と設定していたのであるが、予想を大幅に超える高回収率となり、この事業に関する市民の関心の高さをうかがい知る結果となった。

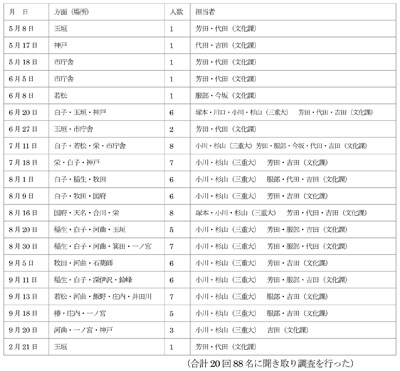

アンケート結果を受けて、5月中旬からインタビュー対象者の選定を開始した。選定方法は回収したアンケートの内容から項目を設定し、その項目に沿ってインタビュー対象者の選定を行うようにした。選定には三重大学があたり、そのリストをもとに文化課でアポイントを取った。6月から本格的なインタビューを開始し、9月までの間に20日間かけて約80名の方々にインタビューを行った。インタビューにあたっては、三重大学塚本研究室の大学院生・小川真依、杉山亜有美の2名が中心となって聞き取りを行い、文化課職員が同行した。インタビューの日程は以下の表の通りである。

その後、おもに大学院生が録音から原稿を起こし、証言編の原稿として整理した。また、インタビューの録音は文化課で保存している。(インタビュー調査及び証言内容については塚本先生のご寄稿に詳述)

アンケート・インタビュー調査と並行して、資料調査を行った。鈴鹿市役所の永年保存文書は、市役所西庁舎地階に保存されている。その中から今回の調査に関連する文書調査を行い、必要な公文書の翻刻および写真類の整理を行った。また、証言編の内容には時間の経過による齟齬や個人の思い違い等が含まれることが予想できたが、今回の事業では、それぞれの中にある記憶を記録化することが趣旨であり、それら誤りの検証は行わないこととした。そのため、証言内容を補完するための参考資料として、昭和13年~30年までの「伊勢新聞」から鈴鹿関連の記事を抽出し一覧表を作成して掲載することとした。この作業には三重大学があたった。他に参考になる地図・図面類、および年表を付すことも決定し、それらの作業には文化課であたった。

さらに、本書を手にした方々に鈴鹿の戦中戦後について興味を持って頂く糸口として、各分野の研究者からご寄稿を頂き、多方面から鈴鹿の現代史についてご紹介して頂きたいという思いから、鈴鹿海軍工廠について船の科学館の齋藤義朗先生、戦後の工場誘致について三重県史編さん室の吉村利男先生に調査をお願いし、新たな事実を明らかにしていただいた。また、郷土教育の分野から今後の教育へ活かす道を筑波大学の伊藤純郎先生にご提言をいただいた。さらに、証言編で得られた内容について三重大学の塚本明先生にまとめていただいた。これらのご寄稿を得られたことで本書の内容をより充実することが出来たと思う。

本誌が文化行政のみにとどまらず、学校教育や地域学習、歴史研究の場などにおいて活用されることを期待したい。