海軍工廠に学徒動員

私は四日市出身で、四日市から神戸中学校に通ってました。今では鈴鹿市内の方がほとんどでしょうが、あの頃は県下各地から、熊野の方からも神戸中学校に来ていたんですよ。私は、旧制中学校の最後の学年でした。旧の中学校は5年制でしてね、鈴鹿市長をされた加藤栄さんと同級でした。

神戸中学校から学徒動員で鈴鹿海軍工廠に行かされました。ちょうどね、今、旭化成があるでしょ、あの辺で作業しましたね。旭化成とベルシティの間の交差点の角の所に工廠の病院と総務課があったんです。そしてその交差点のところに工廠の門柱があってね、学徒動員の入所式の時にはそこから行進しました。

斎尾慶勝という人が技術少将でね、工廠長でした。海軍の施設なんて反米思想が固まったようなところでしたでしたけどね、その工廠長は、工廠内を巡視するのにアメリカのオープンカーに乗って入ってきましたから、たいしたもんでしたね。

学徒動員の間は、勉強なんてできませんでしたけれど、1週間に1度、学校に戻って勉強させてもらえました。軍が配慮してくれたんでしょうね。

工廠では、銃の組み立てや実弾の発射試験をしていました。実弾を打つんですね。その音の大きいことね。水平の方向に撃つときにはトンネルの中に向かって打つんですよ。大きなトンネルが今の旭化成よりちょっと南のところにあってね。200メートル以上あって、高さも3メートルくらいある四角いトンネルでした。上に向かって打つ時にはね、仰角射撃といって鼓ヶ浦の海に行って打ちました。鼓ヶ浦には当時、航空隊の保養所があって、療養中の兵隊さんがおられました。その銃にはね、言われがあってね、日本の潜水艦がカムラン湾でアメリカの潜水艦にやられて沈んだらしいんですが、そのときその銃の図面も沈んだらしいんです。それを丁寧に引き上げて、鈴鹿工廠に持ってきたという話を聞きました。二式十三粍旋回機銃というんですね。

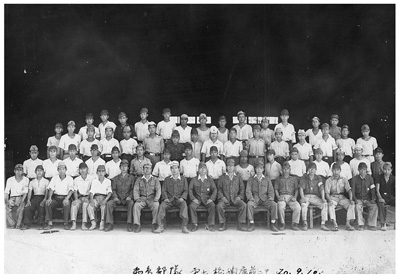

私達学徒は第一機銃部、第二機銃部と分かれて作業をしておりました。私達のグループは、第一機銃部で歯輪匡止という部品を作ってました。15センチくらいある大きなものでしたよ。第二機銃部は旋盤で作業していたと思います。第一機銃部は仕上げでしたね。松阪工業の学生は火工部に配属になって、玉や薬莢を作っとりましたよ。亀山実業学校や新潟県の高田高女の方なども来ていましたし、挺身隊や徴用された方なんかも来ていました。全盛期には3万人はおったらしいんです。みんな寮に入ってね。その寮がうまいこと作られていてね、私は道伯の野田って所の寮にいましたけど、ボイラーが真ん中にあって、放射状に2階建ての宿舎が建っていて、管でつながっているんです。そのボイラーの蒸気で飯を炊くんですね。ライスボイラーと言いました。

昭和20年の1月から、私達がやっとった仕上げはね、神戸中学校に移ったんですよ。図工室は小さい部品の仕上げ、道場は床を剥いで機械を持ち込んで、旋盤の仕上げなんかをしていました。その時の指導をされていた技術少尉の方とは、戦後もお付き合いがありました。

私は昭和20年3月頃までそこで作業していたんです。夜勤もありましてね、寒い夜には焚き物をして暖まることもよくありました。私はその夜勤の時にね、数人の友人と一緒に工廠の長椅子を壊して焚き物にしてしまったんです。なんでそんな事をしたのかわからないのですが、先生にひどく怒られてね、卒業保留と言われてしまいました。先生も本気でそんなことを言ったのではなかったと思いますが、まだ子供でしたからその言葉を本気に受けてしまって、いろんな学校に受験の願書を出してたんですが、全部取り下げてしまいました。

航空廠での仕事と航空隊との交流

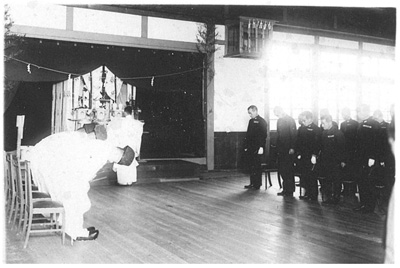

それで、進学をあきらめて試験を受けて航空廠に入ったんです。航空廠には、飛行機科と補給科と兵器科と3つありました。木更津の本廠はいろいろな部がありましたけど、鈴鹿は支廠ですから少なかったですよ。私は、飛行機科の設計班に入りました。入廠3か月くらいの頃にね、私が代表で宣誓文を読まされたことがありました。それも、前の日に突然言われてね、私は上司に相談して、上司が係官に相談して、簡単でいいから忠誠を誓うっていう内容が入れば良いと言われてね、それで何とか書いて読みました。それから、みんな爪を切って遺言状を書かされ、封筒をくれましたので封筒に入れました。あの遺言状はどうなったんだろうなぁ。それから、証明も貰いましたよ。軍が張ってる非常線でも通れるやつです。軍属はみんな貰えました。支廠長の証明です。兵隊さん達もみんな持っていました。

鈴鹿の第一航空隊はね、元は偵察練習航空隊といって、学校でした。立派な階段教室がありました。そのうち、基地になりましたけどね。水戸黄門をされた西村晃さんも飛行予備学生時代におられたと聞いています。硫黄島で海軍部隊の司令官として戦死された市丸利之助さんも鈴鹿の司令でおられましてね。私は神戸中学校の時分に校庭で市丸さんの講演をお聞きしたことを覚えています。鈴鹿航空隊の第二基地は、実戦部隊で、実地部隊と呼んでいました。1001航空隊といってね、輸送部隊だったんです。私のいた航空廠は、その第一航空基地と第二航空基地との間にあってね、どっちにも行けるようになっていたんです。格納庫の中に事務所を作ってね、仕事していたんですよ。格納庫ですから飛行機が入ってきますね、頭の上の方にプロペラがくることもありました。そんな中で図面を見ていたんですね。航空隊の経理課や主計課とかそういう事務的なことをする部署は、今の鈴鹿警察署の北側の丘になっているところの地下にありました。

航空廠では飛行機のいろんな図面を預かっていましてね、そんなんを航空隊から借りにきますので出納したりすることがよくありました。また、航空隊には図書室がありまして、いろんな文献がありましたので、調べものに出入りすることもありました。そんなんをちょっと読んだりすると、BMWなんかの設計図とかもあってね、驚きましたよ。

海軍てのは、のんびりしたところでね。戦争やっているっていうのに楽しいんですよ。係官なんて仕事中には声をかけられないような存在だったんですが、休憩時間にはまぁ打ち解けてね、一緒に冗談言うんです。仕事に入りますと違いましたけれどね。こんなこともありました、ある時、各班から1人ずつ来るようにと命令があって、設計班からは私が行きました。「輪になって座れ」と言われて、座ったら、20歳超えたものにタバコが配られてね、世間話なんですよ。それで、上官が今の戦況がどうとかの話をしてくれるんです。航空隊は命が短いと言って、ゆるいみたいですね。海軍にいた親父の話だと、海軍でも江田島兵学校の新兵教育などは本当に厳しくてね、船から自殺する人もいたって言ってました。それでも、情には厚くてね、海に飛び込んだ兵隊がいることがわかると、戦時以外はすぐに軍艦を引き返して探しとったと言ってました。実地部隊はその点、気楽だったんですね。私も戦争が続いていたら軍属として海兵団で訓練を受けることになっていましたが、その前に終戦を迎えました。

輸送部隊(第二航空基地)の整備の方とも交流がありました。輸送部では、こっち(設計班)で作った航空機を運んでね、壊れた航空機を持ってきたりしていたんです。飛行機が鈴鹿に帰ってきますとね、バナナとか持ってくるんですよ。「おーい」と呼ばれて行ってみるとバナナを貰い、職場には持って帰れないのでその場で食べたりしました。生まれて初めてバナナを食べました。美味しかったですよ。また、航空糧食と言ってね、牛肉を圧縮したやつがあってね、緊急で不時着したりする時に食べる非常食だったみたいですが、大きな塊の肉でした。手でぽろっとするとサイコロぐらいに取れるんですよ。これも貰いました。本当に美味しかった。

航空隊(第一航空基地)の人とも交流がありました。部品を失ったりすると怖いんでしょうね、桜井分隊士という人がね、「零戦の部品ちょっと1つもらえませんか」って来るんですよ。知っている部品ならあげられるんですけど、知らない部品はわからないから、他の人に仲立ちしたりもしました。零戦の係官がちょいちょい来たんです。また、忙しい時には「1001隊の零戦をタキシング(taxing)して来い」って言うんですよ。英語ですよ。零戦に乗って持ってきましたね。私らも試験で英語がありました。陸軍は英語は駄目だったようですけど、海軍では授業でも英語がありました。海軍の学校の受験にも英語が必要だったそうです。英語は駄目だったと思っている人も多いみたいですけど、少なくても海軍ではそんなことはありませんでした。艦に乗っても飛行機に乗っても、海軍工廠でも、航空廠でも、部品やその他日用語に英単語が入りました。

私はわずかな期間でしたけど、こういうふうに海軍の人達に接する機会がありました。印象に残っているのはね、海軍では「士官である前に紳士であれ」って教わっているんだそうです。海軍の人達は紳士的でした。私は主に士官の人達に教育を受けましたからね、そういう人達はレコードを聞くにも、クラシックを聞いてました。私は海軍の人達が大好きでしたね。

私のする仕事は、先輩の書いた図面を烏口でトレースすることでした。唯一設計させてもらったのが、一式陸上攻撃機に取り付けてある用具入れでしたね。操縦席で革手袋はめていると箱が小さくて開け閉めしにくいので大きくしてくれと言われましてね。そういうちょっとした変更でもね、飛行機には来歴簿というのがあるのでそれに書き込みました。

鈴鹿には飛行艇以外は各種飛行機がいろんな所から来ましたね。給油で降りたり、調整にきたり、横須賀から大阪や呉に行く途中で降りてきたりしましたからね。組み立てや修理の時には、実際に修理はしませんでしたけど、設計図を持って立会いはよくしました。爆撃機なんか、操縦席に入ると結構大きくてね、すごいもんですよ。操縦席の座席の背もたれには人の形で鉄板が入っていてね。でも、副操縦席にはそれがないんですよ。それはおかしいなと思ってました。零戦もよく見ましたけど、電源のスイッチをいれて、きちっと操作しないと弾が出ないようになっていて、安全にはちゃんと配慮されていたんですよ。弾が大きくなればなる程、命中率が悪いんだと言ってました。小さいと命中率が良いけど効果がないので、13ミリというのが一番良かったんかもしれませんね。弾といってもいろいろ性質があってね、鋼管を砕くように中で破裂する弾、曳跟弾と言って、帯を引くやつは操縦士がどの辺に弾が行ったかわかるようになっている。そういう弾の組み合わせをして発射していくんですよ。また、戦闘機でも何でも消火のための炭酸ガスボンベはついていました。燃料槽には燃料が漏れないようにね、スポンジで覆いが施してありました。一応配慮はしているんです。それでも漏れたでしょうけどね。計器類の中にはメチルアルコールが詰まっているんです。終戦後、これを割って飲んで目を潰した人がようけおったんですに。私も、戦後、部品置き場で「メチル飲んでみるか」と上の者に言われて、計器を割ってねぶってみましたけどね、飲めたもんじゃなかったです。お酒が好きな人はそれでも良かったんでしょうね。

機体の日の丸は、横須賀の方で飛行機が落ちた時に日本の飛行士が米兵と間違えられて殺されたことがあって、それで飛行服の背中・腕に大きな日の丸をつけるようになったそうです。長島温泉にB29が落ちた時には、あの付近の人が棒を持って行って米兵を撲殺したって言うんです。そういうことがよく起こったんでしょうね。

模造の飛行機を作ってカモフラージュで置いておくこともしました。飛行機の尾翼と頭と作ってね、色まで染めて、胴体の部分は天幕を張っておいたんですよ。そこにアメリカの飛行機が機銃掃射したこともあったんですが、その近くに置いてあった輸送機に流れ弾が当たってね、積んでいた弾薬が爆発して消火できなくなったなんてこともありました。

終戦と残務処理

玉音放送は、「もう一踏ん張りしてくれ」と言われると思って聞きました。敗戦とわかった後、特になんの感情もなく、澄みきった青空を見上げていました。あの青空の美しさは忘れることができません。そして電気つけられるなと思いました。

飛行機などの図面は、今のサーキット道路辺りの寺家の農家を借りて疎開させていたんですが、引き上げて焼きました。今思うともったいなかったですね。その図面の一部を貰ってきて、メモ用紙にしてそれも捨ててしまいました。

一番印象に残っているのは、終戦の翌日からね、みんな真っ白の服を着て毎日ラッパを鳴らして国旗掲揚塔で軍艦旗を掲揚していたんです。あの頃、よく空が晴れていましたからね、その綺麗だったこと。9月頃まで毎日ですよ。それを米軍の飛行機が飛んで監視に来るんです、超低空でね。毎日決まった時間にくるくると空中を旋回して5,6機来ていました。低空だから操縦士は丸見えで、こっちも見とるもんでね、不思議に恐怖はないんですよ。

掩体壕から飛行機を引き上げてくる作業もしました。それで航空隊の整備兵が綺麗に並べてね、プロペラを外しました。その時にね、吉田少尉という航空廠の人が、若い人でしたが軍刀を抜いてね、「プロペラを外すな」と言って揉めたこともありました。その心情はわからんでもないけどね、所詮無駄なことですよね。鈴鹿でも、生き残り機体が80機あったんですよ。その飛行機を並べたんですが、攻撃に行く予定でいたんで、隊員は突撃する気で頑張ったそうですよ。隊長命令で収まったようなんですが。また、練習機も並べたんですが、練習機は軽いのでね、台風の時に浮いてしまって、ロープで括りつけたり大変でした。

そんな残務整理の時にね、川崎(亀山)の陸軍航空隊の戦闘機が鈴空の上空にきましてね、一列になって、一斉に袋を落としたことがあったんです。びっくりして拾いに行ったら、乾パンが入っていたんですよ。「頑張ろうや」という意味だと思いましたね。

総務科長の奥田大佐が「占領軍がくる前にできるだけ整理を終えるように。占領軍の指揮下では辛いから」とみんなを集めて訓示されて、終戦から2か月くらいはそうやって処理をしておったでしょうか。

鈴鹿の航空隊は、コンクリートで舗装されていて、庁舎は真白く、地面通路以外は芝生が緑で、本当に綺麗でした。今でもよく思い出します。