石薬師の部隊

子供の頃は石薬師に軍隊の寮みたいのがあって、そこで訓練されているのを時々見たことがあります。日曜日になると石薬師の坂から降りて来て、鈴鹿川の堤防をずーっと行って、私らの村の前を遠足みたいに並んで遊びに行かれるんですわ。見える限り端から端までいっぱいに並んで、お酒飲みに行ってたんか女の人のところへ行ってたんかわかりませんけど。その行列は神戸まで行くんですけど、神戸まで行くとお金かかりますやんか。私とこやったら、世間話して自分の実家の両親の話や、仕事の話やして。私がもうちょっと年齢が進んどったら一緒に歌も歌ったんやけど、ほんとに子供でしたに。おやつであられやお豆さんを出してあげると喜んでな、ふるさとのことを懐かしがって。入れ替わって何人か来てたな。兵隊さんやでな、私らもあんまりそっけなくできない。そんで母親も一緒に「食べて食べて」って、あられやなんや作って。その時はお米も自由にならない時やって、そんなにちゃんとしたものは作れないけど、変なあられでも何でも食べれるおやつを出したりな、その程度で。えらい楽しんで話して帰っていかれたな。その人達もな、自分のふるさとへって気持ちで民家へあっちこっち遊びにみえたんやな。

海軍工廠での仕事

昭和18年の3月の鈴鹿高等女学校の卒業と同時に海軍工廠に入りました。誰でも軍隊と関連した所に入らんならん時代です。進学せん人はどんどん勧められて工場へ行って、海軍工廠も工場を建てて従業員の来るのを待ってますし。卒業してそこへ働きにいくのが当たり前やと思って私らは行きましたけど。その時代は同級生も大方は鈴鹿海軍工廠へ行きました。海軍工廠も出来始めた時やったもんで。工場がこれからって建っていくって時で、敷地だけ広くとっとってな。機銃部でも1つしかなかったですもんな。向こうが手を広げて待ってる時期に卒業でした。それから事務ばっかりの2階建ての庁舎が出来て。それからはざーって広がっていきました。

私の仕事は機銃部の人事係でしたけどな、機銃部は第一機銃、第二機銃、第三機銃、検査って機銃部にもいろんな工場が建ちました。私らは工場の隅っこに事務所があって、そこへ仮住まいみたいにして入って。そこから工場で働く人達の様子も見えてましたけどな。私らは人事係の事務所では名簿作りをしてました。工場へ入る時は履歴書を持ってきますやろ、私らがそれを見てカードやノートへ住所、氏名、生年月日を書いて名簿を作るんです。新入工員が入ると私の前に履歴書が積まれて、それ見てカードと名簿を作ってましたな。

海軍工廠での楽しみ

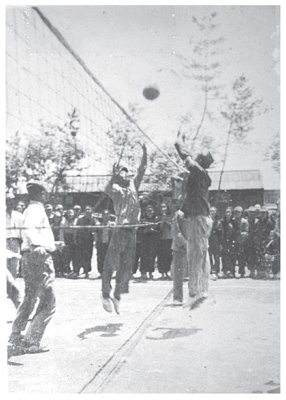

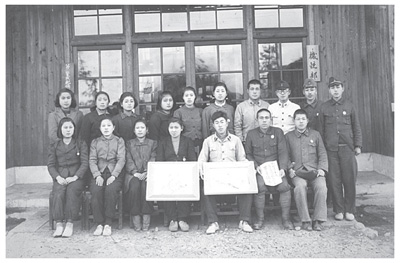

〔バレー対抗試合〕

(優勝時の記念写真を見て)仲間のもんですからな、当時はこれ(賞状)を職場へ飾っとったかな。女子も男子も優勝したんです。総務部、医務部、会計部、機銃部、火工部いろいろありまして、対抗試合があったわけ。もう仕事より何より楽しみ。学校あがったばっかりですやろ、こんなんがうれして。気晴らしにもなりますしさ、健康のためにみんなやっとった。それで優勝したもんでみんなで喜んで。練習もせんならんいうて、仕事が終わった後や休憩の時なんかに練習してな。私らは通勤やったけど、学年みんなと先生も行ったもんで、学生の気持ちが抜けませんわな。お国のために働きに行っとって、私らの気持ちはまだ学生でしたからな。

〔高等官との交流〕

出入り口に札場って建物が建っとって、何部の誰って書いた札があって。初めは海軍工廠の出入りなんか適当にしてましたけど、終り頃には札場ってのが整備されてきました。帰る時なんかは工場から札場までは歩いてかんなりませんやろ。今の小学生の子がよう2列に並んで学校まで歩いてるみたいにな、私らも工場の中をうろうろするとあかんもんで、2列に並んで歩いてました。私は上司に行進の号令をかけよって言われて。列の先頭歩きますやんか。高等官が前から来たら、大声で「歩調取れー」って言うんです。すれ違う時は「かしらー、右」って言うと後ろを歩いとる人達は手を振って頭だけ右向くけど、私だけは一番前で敬礼して。それが嬉しいような恥ずかしいような、楽しいような。すると、その高等官も女の行列やもんで、自転車乗ったまま緊張した顔して敬礼だけしてってくれるの。それがまた、嬉しくて。それがな、楽しみの1つでもあったな。

玉音放送

あの時はもう、なっともいえん雰囲気でしたな。内容は聞こえなかったけども、大体そういうお話っていうことは誰からか、みんな言ってました。高等官って海軍士官がおりますやろ、その若い人なんかはもう、気の毒なくらい興奮してました。だけど自分らの動きでみんなが動揺したらいかんちゅうので、高等官のまだ上の人に注意されて、所作を正してみえたけどな。若い士官なんか、がーっと外へ表して。仕方ないですわな、自分らが戦争してやっとるってことでな。その時の気持ちはなんとも言えんのです。

機銃部の仲間で「嬉重会」

終戦になってからは「嬉重会」っていいましてな、嬉しさを重ねる会。そういうのを当時の戦争中の仲間で創ってくださったのが花井さん。花井さんって市役所に終戦になって勤められた方がおって、海軍工廠へみえるまでに新聞記者をしてみえたそうですんやわ。「嬉重会」は私の知らん人も入ってみえるけども、みんな一緒に働いた機銃部の仲間でね、中心は我々でした。あっちこっち連れてってもらった。戦後もそうやってリードしてもらいました。