今井さんの体験

〔新潟県の軍需工場へ〕

軍需工場へは徴用じゃなくて行きました。私らの頃は、戦争も末期で戦死者もたくさん出ていたし、軍隊を志願すれば満州や支那など何処へ派遣されるかわからないですよね。ですから、志願して同じ新潟の柏崎にある理研工業という軍需工場へ入ったの。

家には、兄貴が2人いたけれど、戦地へ行ってから音信不通であったし、親父も歳だったので「お前は家に残って百姓しないといかんな」と言われたけれど「軍需工場へ行って働く」と言って、親父を押し切って工場へ就職したんですよ。

〔特攻隊へ選抜される〕

昭和20年1月15日にね、陸軍から出頭命令が来たの。赤紙ではなくて、普通の葉書でね。軍需工場におるのに何だろうと思っていたが、行ったら知らない人ばかり150人くらいおったね。そして3人の兵隊さんが来て検査した。そして筋金の入った将校さんが来て「貴様ら、おめでとう。合格だ」って言った。何で葉書が来たのかもわからんのに、何が合格かと思ったら、その人が「貴様ら、今日から天皇陛下のものだ。だから家に帰っても風邪ひくな、腹を壊すな。再度11月15日にここへ集まりなさい」と。まだ11月までには日があるので、何でかなぁと思っていたね。あの当時は17歳から兵隊になったんですね。私達はまだ16歳でした。11月にはみんな17歳になっていたんだと思うね。

検査が終わって、会社の寮へ帰ったらね、いつものご飯は丼にちょっとで、そうめんや大豆の混ざったご飯だったのに、その日の晩は刺身と牛乳と真っ白いご飯で、その上おかわりもできたの。そして翌日からは、別の食堂で時間も別で毎日牛乳がつき、刺身や肉だったりのご馳走でした。おかしいなぁと思って、休憩で職場へ帰ってきた兵隊さんにその話をしたら、「検査の時、何もせんで、ただ合格だって言われただけだろう」と。「そうです」って答えたら、「それ特攻隊なんだ」と言われた。11月から特攻隊に行くんだから美味い物を食べさしておけ、ということなんだろう、と。当時の特攻隊は帰りの燃料なしで敵艦に突っ込んでゆく、それだけだったんです。しかし、運が良かったのか、悪かったのか、8月15日に終戦になったでしょ。特攻隊には行かなくて済んだんです。

〔玉音放送〕

うすうす特攻隊だってことはわかったけど、口外はできなくてね、友達にも言わなかったですよ。ちょうど、工場の休暇が3日もらえたんで、友達と海へ行った時、そろそろお昼だからって、海から上がってきたら、玉音放送でね。海の家で直接ラジオで終戦になったと聞きました。海岸には大勢おったんだけどね、一瞬みんなシーンとなっちゃってね、一斉に家へ帰りました。私も工場へ帰ったら、みんなぐったりとして、もうこんな軍需工場はいらないんだって。もう明日からどうなるかわからんし、兵隊に行っとった人が進駐軍が来るから、若いもんも女性もどうなるかわからんからって話すので、もう家へ帰っちゃった。

終戦で、安心といえば安心だけども。気落ちしてがっくりしたような気持ちでした。小学校の3,4年頃から、戦争の話ばっかりで、自分も戦争に行かんならんもんだと思い込んじゃっておるでしょ。だから、よかったなぁと思う反面、戦争に行かんでよくなってがっかりと気落ちした一面もありました。又、両親にも特攻隊のことも言わなくて、誰にも言わんでおいてよかったなと、そんな気持ちはありましたね。工場では自分が特攻隊だと聞いた時も、選ばれて行くんだという自負心、もうそれが当たり前のようなことになっておりましたね。

大東紡での仕事

〔建設予定地の鈴鹿を視察〕

昭和23年2月に大東紡の名古屋工場へ入社したの。そこで32年までいて鈴鹿へ転勤したのです。その前の昭和27年に私が何で選ばれたのか知らないが、鈴鹿の工場建設予定地へ視察に来たの。本社方の偉い人が来るし、一緒に行ってガチガチになってよく覚えていないですけれどね。視察は、今の旭が丘のバローのところです。広大な広い土地に何もなくてね、農家が3軒しかなかったと思うんだ。当時は電気はないし、道路はバスも通っていないし、舗装もされていない。名古屋から近鉄の白子で降りた時、市役所の方がね、迎えに来ておられました。それで長靴を配るんですよ。なんでこんなに天気は良いのに長靴かなって思ったらね。今から現地へ行くには草ばかりで、草のない轍のところは水溜りがあって、皆さんの靴で歩くのは大変だから長靴に履き替えてくださいって。それで長靴に履き替えて旭が丘まで歩いて行きました。

今の旭が丘小学校が建っているあたりに、航空隊の格納庫があり、電信電話局だったかな、もう鉄骨しか残っていなかったけれどね。とにかく周りに家はなく、一寸小高いので海が見えました。静かにしとると波の音が聞こえてくるぐらいの感じでした。私は下っ端でしたからね、ただついて歩いていただけで、何をどう話したか覚えていない。これくらいの敷地で、こうゆう建物がっていう説明だけだったと思うんですよね。本社の人も場所を見ただけだったと思うんですよ。それで27年頃に建設を始めたんですね。

〔女子従業員の世話〕

私は人事課でしたので、従業員募集のために、近辺では桑名と長嶋の中学校を回りました。就職担当者が各中学におりましたので「大東紡への入社をお願いします」って挨拶しに回ったんですよ。

中学を卒業して、高校へ進学したいが遠くて通うのが大変であったり、いろいろの事情で進学できない人達が、鹿児島、熊本、あるいは新潟でもたくさんいました。そういう人達を募集し、仕事をしながら定時制の高校へ通うのを制度化しました。

現在の飯野高校は定時制高校として設立された高校でした。大東紡の他に東洋紡、カネボウと鈴鹿にはたくさんの紡績工場があり、同様の制度を各社が持っていたので、定時制高校も十分運営は可能でした。各社とも通学の専用バスと運転手を抱えていました。大東紡ではほとんどの女子新入社員は飯野高校の定時制へ入学していました。入社試験は一応実施していましたが、形式的なものが多く、定時制へ通えることが大きな条件ともなっていました。学費は会社からかなりの補助があり、給料から天引きしていました。定時制は4年制ですので、会社としても4年間は定着することとなり、有効な制度でした。若いみんなも頑張りましたし、幸せそうでした。笑いもあり、会社も従業員も良かったんじゃないかと思いますね。

大東紡から本田技研へ

定年になる8年前頃から、不況の風が強くなってきましたね。人事課にいて募集の関係で各地に知り合いがたくさんできたので、それらの知己を頼りに、洋服や販売をやれということで、採寸の講習を受け、オーダーメイドの営業を暫くやりましたね。俄か仕立ての営業ではなかなか成績もあがらず、52歳の時に希望退職したの。そして鈴鹿で職探しをしていたら、人事課にいた関係で市内企業の人事関係の方をは顔見知りがあり、紹介をしてもらって本田技研へ行ったんです。

戦後の食生活

昭和21年に大東紡の名古屋工場へ入社した時は、臨時工で日給10円だったんですよ。当時の闇市でですね、10円で何が買えたかというと、コッペパンが1個10円だったんですよね。それから食べられるものとしてはね、小さなスルメが10円だったですね。だからまぁ、日給10円貰ってパン1個買えるという時代でしたね。それでも3食は工場で一応食べられたので、最低の生活だったんでしょうね。お腹は減りっぱなしでね、給料は全部食べ物に替わる時代でしたね。

娯楽

休みは日曜日しかなかったですね。だから日曜日は釣りです。山本さんとは、同じ社宅にいましたので一緒によく出掛けましたね。春から初夏には海でキス、続いて夜釣りでウナギ、黒鯛、秋にはハゼからアイナメ、冬から春にかけては、鈴鹿川まで自転車でシラハエ釣りにも出かけていましたね。

山本さんの体験

〔名古屋から転勤で鈴鹿へ〕

生まれは愛知県で、名古屋の工業学校へ入りました。昭和16年に入学、20年に卒業でした。本当は21年の卒業だったんですが、戦争の関係で1年繰り上げられて、4年生で卒業しました。

当時、中部電力の前身で東邦電力ってのがあったんですが、それとは別会社で日本発送電という発電部門の会社があり、そこへ就職する予定でした。でも、3月の大空襲で下宿も学校も就職先の本社も全部焼けちゃってね。手がかりがなくなってしまったので、いったん田舎へ帰り、家事(父は八百屋を経営)を手伝っていましたが、知り合いの紹介で20年5月に大日本兵器幸田工場へ就職しました。8月の終戦後も残務整理で12月まで勤め、また田舎へ帰りました。

大東紡の名古屋工場へ就職したのが、21年でした。鈴鹿工場へ来るまでに、名古屋市郊外の西春工場へ3年、労働組合の本部役員として東京で1年を過ごし、昭和32年8月鈴鹿工場へ転勤してきました。鈴鹿工場は28年に第1期工事が完了し、操業していました。私が来た32年は第2期工事で増設工事中でした。私の専門は電気関係だったので、2期工事の電気関係の担当と、同時に操業している工場の電気関係の保守管理が仕事でした。

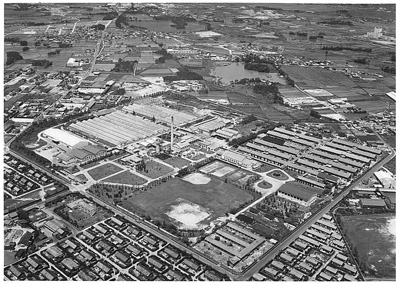

〔昭和32年の大東紡周辺の状態〕

大東紡は、飛行場の跡地に建てられたものですから、工場敷地の中にはまだ滑走路の残骸が各所に残っていましたね。場外の今の高専や小学校付近は完全に滑走路の後ですから、当時は舗装の剥げたところは草がぼうぼうと生えていたし、道はなく舗装の残っている部分が道路代わりだったんです。

終戦後、開拓者が入ってきたようです。後々聞いた話ですが、飛行場を開拓するのにカボチャの苗1本植えれば、1反貰うことができたそうです。しかし飛行場の跡地では電気はない、水もないので生活もできず、暁町(今の富士電の南付近)に旧海軍航空隊の宿舎があり、そこで共同生活をしながら野町から旭が丘まで通って開拓していたようです。

昭和28年に大東紡が来た当時は、まだ付近の住宅に電気はなかった。工場の電気は専用回線で特別高圧で引いてきたし、社宅には電気はありました。これは工場進出について従業員社宅は必須のもので、電気と水道は生活の必需品として、鈴鹿市や三重県と交渉したと聞いていました。昭和25年に白子中学校が現在地に出来ましたが、電気はその時にきたと思います。ですから社宅の電気は直接きていましたが、水道は工場からの延長でした。

大東紡

〔人事課の仕事〕

紡績工場は女子従業員がたくさん必要だったんですね。女子を集めることは、地元はもちろんのことですが、新潟県や長野県、遠くは沖縄県からも来ていましたね。遠方で集める手段としては、各地に駐在員(昔は募集人と言っていた)を配置して常時募集していました。そして、その駐在員との連絡調整が人事課の大きな仕事でしたね。

当時、女子の就職先っていうと紡績工場が主力だったんです。戦後、紡績は非常に発展して、30年代後半までは花形産業でした。しかし、他の産業も次第に女子を大量に必要となってきて、地方の駐在員だけでは十分ではなくなり、人事の担当者が学校回りもして、中学卒業生を直接採用しようということで学校訪問が始まったのです。

〔女子従業員のケア〕

神戸高校に定時制はありましたが、夜間部のみでした。紡績工場は2交代制の勤務でしたので、後番勤務の人は行けなかったわけです。したがって、当時の紡績工場である東洋紡、カネボウ、大東紡等が中心となって行政に働きかけて、飯野高校が定時制専門の高校として新設されました。2交代制の定時制高校であったわけです。工場で前番勤務の人は作業終了後14時頃から高校へ行き、後番勤務の人は午前中に高校へ行き、14時から工場の作業ということでした。このように、高校卒の資格をとれる制度が採用の条件になっていました。高校を卒業すると、引き続き大東紡に勤務する人もいたし、資格を使って転勤する人もいました。また、会社としては全員が定時制に通っているわけではないので、女子寮ではいろいろの教育や習い事をやっていましたね。希望により花嫁修業的なお花、お茶から、料理、洋裁、和裁、編み物等、習おうという意志さえあれば、結構利用する人もたくさんおりましたですね。

〔全国から働きに〕

女子寮は10棟100室あったです。定員は1部屋10名くらいでした。昭和32年に第2期工事を進めていた頃には1000名くらいの女子従業員がおりましたですね。社宅も東社宅、中社宅、西社宅、南社宅など120から130軒あったでしょう。今のバロー前にアパートがあって、西側のアパートの位置が中社宅で県道の西に西社宅がありました。男子の独身寮が工場構内の一角と構外(バロー前東のアパート)にあり、最盛期には通勤者を含めて1200人くらいの従業員がいたと思います。

繊維産業の過渡期

産業構造も大分変わってきましたね。戦後は景気が良いというよりもアメリカの影響が大きかったと思います。大東紡は羊毛専門の工場だったんで、原料は全量オーストラリアからの輸入でしたし、製品を作ってもほとんどアメリカ向けで、国内の市場へ出るのは本当に稀だったでしょうね。そんなことで、仕事だけやるという時代だったと思いますね。だが、次第にいろいろな製品ができるようになり、いわゆるガチャマン時代と言われる好景気の時期がありましたが、30年代後半でしょうか、アメリカが自国の繊維産業保護のため、日本製品の輸入規制を政策として打ち出してきました。これが、後退の始まりだったんではないでしょうか。

大東紡では、40年代に入ってからだんだん衰退が目立ってきましたね。この間、既製服製造にも進出し、一時代を創りましたが、この分野も次第に競争が激しくなり長くは続かなかったようです。

大東紡の工場は、名古屋と三島と鈴鹿が主力工場で、名古屋が一番古かったからでしょうか、整理は名古屋から始まったですね。40年代後半に入り、希望退職を募るようになり、続いて名古屋工場が閉鎖されたものですから、従業員の一部が鈴鹿、三島へ異動し、鈴鹿でも希望退職を募るようになってきましたね。

既製服分野でも、別の販売ルートを探さねばということで、昔から各地方にあった駐在員の地盤を活用し、オーダーメイドを始めましたが、競争は激しくなるばかりで、徐々に衰退が進んだのが実態でしょうね。50年代に入り、羊毛布団の製造にも着手しました。大東紡の計画としては、私が来た時は2期工事の時で、1期工事の2倍の規模になりましたが、最終的にはさらに2倍、すなわち最初の4倍にするような計画のもとに工場の敷地は用意したと聞いたとことがあります。しかし、実現前に衰退が見えてきたんだと思いますね。

鈴鹿での娯楽

鈴鹿へ来て、一番楽しみにしていたのが釣りですね。名古屋にいた頃は、白子は釣り場として大変有名だったんですよ。憧れの場所でしたね。鈴鹿へ転勤してきたのが8月上旬でしたが、下旬にはもう白子港の突堤へチヌ釣りに行ったのを記憶していますね。

昭和34年の伊勢湾台風の後、ボラがよく釣れました。キスもよく釣れました。最盛期には、早朝、自転車で鼓ヶ浦あたりまで行き、キスを釣って、帰ってから朝食を食べ、8時まで出勤したという日が週のうち何日かあったですね。