白子の呉服屋に生まれる

私は、昭和4年に江島に生まれました。その頃、我が家は呉服店を営んでいて、ネリトという屋号でした。割と大きな呉服屋でね、私が小学校の時には、番頭さん、丁稚さんなどを含めると21人の大家族、ご飯は交替制で食べていました。母や伯母、叔母達は注文の着物を縫うのが忙しくてね、母親に子守してもらった記憶はありません。子守さんか女中さんに面倒をみてもらっていました。毎日賑やかな暮らしでしたよ。今の核家族からは到底考えられやんでしょうな。

それが、昭和16年頃じゃなかったかな、生活に必要でない華奢なものは駄目だっていう整備令が出たんですわ。その頃、三重県では、四日市の岡田屋さん、津の白銀屋さん、それに白子ではネリトが大手の呉服店でした。そんな大店もおかみの命令で廃業に追いこまれましてね、早速と廃業の大売り出しをして、新聞にも載りましたよ。近郷近在からのお客さんで大賑わいでしたわ。そして、売れ残った品物は蔵に入れましてな、それが終戦後には、米を手に入れる手立てになったんです。

廃業した後、親父はね、軍需工場へ動員がかかって、海軍工廠の工員に使われましたわ。そりゃ苦しい生活でしたよ。米は配給制度になり、今でいう自治会で切符を配っていましたな。衣料品も切符制度でしたに。自転車はノーパンといって、空気の入らないゴムだけのタイヤでね、そんな自転車に乗って私は白子から神戸中学まで友達と通いました。そんな物の無い生活は、戦後はもっとひどくなりましたな。

学徒動員で三菱の工場へ

旧制神戸中学校の2年生の時、学徒動員に行きました。私らのクラスは、四日市のドラム缶工場や三菱の整備工場なんかに動員されました。私は、暁(現南玉垣町)あたりにあった三菱の工場に自転車で通いました。高田中学の人達も来てたね。作業は、重り代わりに飛行機の後ろに跨って、バランス取りをしたり、スパナやらドライバーを手渡したり、アシスタント程度の仕事ばかり。我々は熟練工の足手纏いやったろうと思います。その頃、三菱で整備していた機種は、零戦をはじめ、一式陸攻銀河などで、整備が終わるとそれぞれの基地に飛んでいきましたわ。私らは、飛行機の飛んでいった方向を見て、土浦かな姫路かなって言ってました。

また、その頃、出征して男手がない農家の手伝いにも勤労奉仕に行きました。肥田に稲刈りに行ったときでしたなぁ。作業をしている頭の上で、鈴空の飛行機が空中戦の訓練をやっていました。稲を刈りながらそれに見惚れていてね、鋸鎌で指先を切ってしまいました。鎌を巻いていた布切れで止血をして、神戸の中勢病院まで走ってね、4針も縫いましたよ。翌日、学校に行ったら、朝礼の時にね「長谷川のバカが、よそ見していて、指を切った」と先生に大声で言われてね。学校中に知れ渡り恥ずかしい思いをしましたわ。

予科練入隊から終戦まで

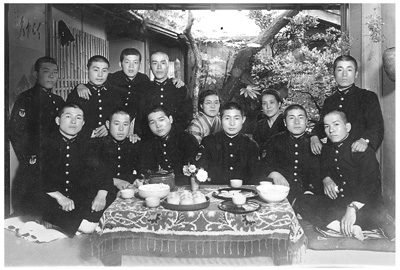

昭和16年から19年頃じゃなかったかな、江島、白子、寺家の空き部屋のある家は、鈴鹿海軍航空隊の兵隊さんが休日に休みに来るために、クラブといって開放してました。私の家も休日になるとたくさんの兵隊さんが遊びに来て、母や姉が世話をしていたね。姉はその中で岩手から教官に来ていた人と結婚しました。

私は、昭和19年に予科練に志願したんですが、兵隊さんの中で反対した人がいてね。「日本はもう負けるんだから」って。サイパンを取られ、南方が駄目になって、昭和19年になると空襲がひどくなってきた。それで「止めとけ」と言ったのでしょうな。

私達の時代は、小学校の時から教育勅語を暗記させられてな、男なら軍人になるのが当たりまえと言う教育でしたわ。学校では、先生から「兵隊に行け行け」とおだてられまくっとって、俺が行かねば日本の国が守れないと、図々しく思っていたんやな。先生の中にも「行くな」って言う人はいましたよ。私は三男坊で、長男、次男が死んでますからね、今思うと、母親には申し訳ない、親不孝をしましたな。私が出征する日、母は家の角でそっと送るだけで、駅までは見送りによう来やんだもん。

それで、香良洲の航空隊に入隊して、新兵教育を受けました。神戸中学から一緒に入隊したのは5名だったと思います。平泳ぎで香良洲から松阪沖まで泳がされたり、1か月半ほど鍛えられました。手旗信号は70年経っても未だにできますよ。特に海岸で訓練するときは、遠くに白子の海岸が見えてね、「あぁ、帰りたい」と何度か思ったね。

それで、1か月半経ったら西宮海軍航空隊に転勤になりましたわ。兵舎は関西学院の校舎が接収されたもんで、一般教科の英語、数学、国語、飛行兵としての基礎学科も教えられました。昭和20年に入ったら、滑空訓練が始まり、姫路や大津にも行きました。

昭和20年3月15日には、大阪大空襲があったでしょ。その翌日には、大阪の中之島公園で警備と遺体収容にあたらされました。寒い中、トラックに乗せられて大阪市内に入ったら、まだまだ煙が上がっていて、異臭が漂っていたわ。電線にはちぎれた手や足が引っかかっておったりするのを眺めながら公園に入って、遺体の収容にあたりました。真黒焦げになった遺体の下に、赤ん坊の死体が横たわっていたのを見たときは、足が震えて涙が溢れてね、そんな凄惨なものを中之島公園に集めたんだよ。私は17歳でね、犬の死体を見るのも怖かった子供だったので、最初は本当に震えましたよ。これが兵長になって初めての仕事でした。瞼に焼きついて離れなくてね、中之島には今でも行けませんのさ。

それから4月になると和歌山の田辺の海兵団に行かされてね、6月に上海に行くための船が来るので、それまで待機させられたんです。田辺の兵舎は、空襲で焼かれてしまっていてね、富田村の小学校の講堂で過ごしました。その頃、第二国民兵って言う制度があって、40才過ぎの人が召集を受けて入隊してきましてね、天王寺駅の駅長さんとか、竹田薬品の社長さん、大阪商工会の役員さんとか、関西のえらい人がいました。待機中にその人達の教育係を命ぜられて、田辺から白浜までの海岸線に壕を掘る仕事をしました。ところが、待っていた上海行の船が瀬戸内海で沈んでしまったの。そのおかげで、私は生かされているわけ。それ以来、宗教的なものは抜きにして〈生きている〉なんて傲慢なことは思った事はありません。〈生かされている〉とずっと思ってます。箱に入って帰ってくると思っていたからね。爪と髪の毛を白木の箱に入れ、兵舎の棚に置いていたからね。

玉音放送は富田の小学校で寝起きしていた時でした。その日は農家に野菜を調達して貰いに行っていて、帰って来てから、上官に「おい、負けたぞ」と言われたの。「戦争に負けた」と言われてもピンと来なくてね、虚無感というか、寂しさが先に立って、ただ泣いたな。私達が生きていて申し訳ないという気持ちが強かったね。今でも、靖国神社にお参りすると、申し訳ない気持ちが先に立つよ。

復学とその後の生活

終戦後は8月の終わりに白子に帰ってきました。将来について悩みましたな。中学校の途中で出て行って、中途半端な、学歴も無い、何をすると言う気持ちもないでね。中途半端な生き方こそできなかったなという思いがあって、ちょうど今日みたいな空、入道雲を眺めながら浜で3日間悩んだな。おそらくみんなが苦しんでいたんだろうと思う。親も何も言わなかったね。私も自分自身のことを考えるのが精一杯でしたわ。

そしたら3日目に、友達が息せききって走ってきてな、「先生が戻ってこいと言ってるぞ」と言われてな、みんなにまた会えるっていう喜びが湧いてきて、嬉しかったね。

学校へ戻ると復員者が1クラス10名程いて賑やかやったなぁ。その頃、アゴさんとあだ名のついた、英語の倉田先生という方がおられてね、この先生に進駐軍から動員がかかって、進駐軍の通訳でジープに乗って県内を走っていたの。倉田先生は、たまに学校に帰ってきては、いろいろ面白い話してくれましたな。たとえば、ある日、ジープが泥濘(ぬかるみ)にはまった時、運転手以外、誰も手伝わないので「何故手伝わないのか」と聞いたら「This is my job」と言われたって。「それが挙国一致ではなく、個人主義だ」と教わったね。「ミリタリズムとデモクラシーはどう違うか。」と先生に聞いたこともあったね。「自分を大切にすれば、周りの人がよくなる、それが民主主義だ」って、先生はそう言っていましたわ。昭和20年10月だったね。それが今でも頭からぬけないの。そんな風に、目に見えるように新しいものが入ってきて、教育勅語ばかりだったのが、<自分のため>っていう話に変わった。ミリタリズムとデモクラシーの狭間を歩いた人間としてね、その考え方で今日まで生活してきました。

真面目な先生は、これからの日本はどうなるか、どうすればよいか、いろいろ新しいものが入ってくるなか、真剣に教えてくれましたね。国漢の二五先生なんか、戦中戦後、一貫して、生徒に手をかけたことがなかったな。当時は殴られるのが当り前だったのにね。それに比べて、ダラダラの先生もいたし、見事に手のひらを返した先生も、潔く退職した人もいましたなぁ。

昭和20年の10月か11月頃、鈴鹿航空隊の練習機が進駐軍に爆破されているのを見たこともありました。腕白坊主ばかりが集まって「おい、飛行機爆破しているの見に行こか」って6人か7人で見に行きましたわ。見つからない様に、飛行場の法面(のりめん)に腹ばいになって見ていたんやが、何やら侘びしかったね。「これが、負けた国や」と、つくづく感じたね。

その頃、勉強しなくちゃという気持ちが強くなってきて、昭和21年の4月に岐阜の学校へ行ったの。今の岐阜大学で農業について勉強したね。「農は国の基」と言われる時代で、農業すれば食いはぐれはない、そんな気持ちがあったね。食料難の時代に家を離れて生活したのは、ものすごく苦しかった。復員の時、貰ってきた靴や衣服の一部を闇市で売って、戦後の生活の糧にしたの。復員と言えば、復員手当に2,000円貰って帰ってきたんやけど、それを見て、お祖母ちゃんが「借家が一軒建つなぁ」と言ったわ。それくらい大金やったけど、それが金融封鎖で、預金は月に500円しか下ろせなくなってね。その頃、半期の学費が同窓会費を含めて、500円だったと記憶しています。お金も無かったけど、物も無かったね。金物は特に不足していて、例えば、洗面器で朝に顔を洗い、その洗面器で雑炊を作る、それから同じ洗面器で洗濯をする。一つの洗面器がお釜になったり洗濯機になったりしたわけ。厳しかったよ。まさしく、どん底生活。だから、アルバイトなんて、何とも思わなかったね。その頃のアルバイトは、焼け跡の整理をする、土木作業ばかりでね、休講になるとアルバイトばかりしてたね。それで稼いで生活の足しにしたり、その頃、入ってきた洋画を見るのが嬉しかったね。

それで、岐阜の学校を卒業して農事試験場に入ったの。農事試験場は、今の江島団地にあってね、私は肥料や土壌を分析する仕事に就いたの。その頃に進駐軍が持ちこんだ除草剤の2・4Dを石原産業創業者の石原広一郎が巣鴨の拘置所から、「これを開発しろ」と命令してね。石原と共同して研究する事になって、毎日田んぼの草をとって種類別に数えていたね。ある日、石原の部長が来て「あんた、石原にこんか」と言われてね、石原産業に転職したの。ご存じの様に、昭和40年代は公害問題が大変でね、それの担当になり、定年まで勤めました。