農業を始める

生まれは一ノ宮で、お父さんは農協の組合長と収入役をするサラリーマンでした。でも戦争が始まって、米を作らなくてはならなくなって、人に貸してた田を返してもらって農業をやりました。ですが、牛がいませんでしたので、田を鋤くこともできず、他の人に頼んだら、その代わりに「手間代わり」といって他の家の田植えや麦刈、麦こぎなどをしなければなりませんでした。うちのお父さんは「田植は特に爪の中に土が入る」って言って、そういうのは嫌ってましたので、私とお母さんが代わりにしなければならなかったのです。難儀しました。米を作っていても供出でとられるし、俄か百姓でしたので上手に作れないので食べる分もとれませんでした。だから毎晩サツマイモを切ってご飯に入れていました。私は、昭和25年に池田町の農家に嫁いで来たのですが、「ご飯には麦も入れたことない」って聞いてびっくりしました。

小学校を卒業し女学校へ

小学校は一ノ宮尋常高等小学校でした。昭和12年4月に入学しました。勤労奉仕で学校の裏にある桑畑の桑の木の皮剥ぎをやりました。あれは何になったんでしょう、袋か何か作ったのでしょうか。5年生くらいからモンペと藁草履を履いてましたな。モンペも物がありませんので、親の着物をほどいて作ってもらいました。

小学校の頃には、戦死した人がでると村葬式っていいまして、今の一ノ宮地区市民センターにあった忠魂碑のところで、長太の人もみんな来てそこで葬儀をやりました。戦争の初め頃ですね。その頃は戦死したって言うと「大手柄立てた」って言ってました。それから、出征する人を河原田の駅まで日の丸の旗を持って見送りにも行きました。私のお父さんが軍人でしたから、出征兵士を久居まで送る役でした。

津の空襲の時には、夜は特に火が近くに見えて、ここからでは須賀の辺りが燃えてるように見えました。親が「神戸がやられたで今度はここやぞ」って言うもので、リヤカーに布団を乗せて堤の方まで逃げました。まだ建てたばっかりの家ですのに、慌てて靴で走り回ってさ。今思うと面白いですね。次の日に学校で津の子に「昨夜はどうしとったん」って聞いたら「首出して海に浸かっとった」って言うてました。焼夷弾が水の中に入ってプシュンプシュンっていうてたそうです。

小学校卒業してからは試験を受けて鈴鹿の女学校(河芸実科高等女学校)に行きました。その時は運動靴も配給で、それもクジですの。当る子はいいけどクジ運の悪い子はなかなか当たりません。当ってもそれが再生のゴムで出来てますので、今みたいに弾力はなくてカチカチです。だから、すぐに底が割れてしまうんです。女学校もね、私が行った時は一番悪い時だった。卒業式もなければ旅行もなし。おまけに戦争中は4年行くと卒業だったのですが、戦後学制が変わって5年行かなくてはならなくなりました。私はそのゴタゴタの時に4年で上がってしまったので卒業証書がないの。

女学校の3年生の時には、学徒動員で玉垣の三菱重工場三重工場で働かされました。私達の他に師範学校の子も来てました。私はね、飛行機を作ってました。雷電とA6っていう2種類の戦闘機があって、私は脚班で、工員さんと飛行機の下に潜って、脚の取り付けをしてました。工員さんらは一生懸命で働いてましたけど、私達は今の中学校3年生と同じ年頃でしたので同じようには仕事ができませんでした。時々、大学上がりの偉そうな若い兵隊さんが棒持って見回りに来ますの。兵隊さんの仕事ぶりが悪いと、それで叩かれたり、外で腕立て伏せをさせられていました。だから、見回りの兵隊が来ると「来たー」って言って作業して、「行ったぞー」って言うと休憩して。(戦地へ行かない兵隊さん達と同じ仕事をしていましたが、)どれだけ役に立っていたんでしょうね。

私達は、他にもジュラルミンの板を挟んでヤスリで擦らされてました。「筋まで擦れ」って言われて。それで、脚班取り付けたり、空気の入ったタイヤを転がしたり、とにかく現場を走り回ってました。零戦が完成しますとね、整備工場まで運びました。背の低い子が後ろの翼で、背の高い子が前の翼。歌を歌って運びますの。

あの時分は、何にもなかったから飛行機の下に落ちている電線を拾って、外の皮をむき、中の線を抜いてゴムだけにしたものを持って帰りました。パンツやモンペのゴムにしようと思ってね。親は喜びましたね。守衛さんに見つかるといけないので、空の弁当箱に隠して家に持って帰りました。

作業中でも、空襲警報があると岸岡の防空壕まで逃げなくてはいけませんでした。工場では艦載機が来たのかB29 が来たのか分かりました。白い旗が立つと艦載機、赤い旗が立つとB29ってことでしたの。艦載機ですと小さいので、岸岡までは行かずに工場の中の防空壕に入りました。B29ですと岸岡まで行きますの。1回ね、岸岡に逃げる時に艦載機に追いかけられたことがあります。私達逃げまくりました。飛行機に乗っとる人の顔が見えるくらい低空飛行でしたよ。私達が作った飛行機は、屋根のないところに置いてあるので、警報が解除されてから工場に戻るとせっかく作った飛行機が燃えていることもありました。そうはいっても、子供はそんなに怖いと思っていたかしら。空襲警報の時は仕事しなくてよかったから嬉しかったのではないかしら。

千代崎には寮がありました。玉垣の工場へ行くのに家が近い人は良いけれど、遠い人は寮に入らなければいけませんでした。私は一ノ宮でしたので、本当は寮に入らなければいけない地区でしたのですが、先輩が「寮なんて寒いし、ガラスは割れとってあかんから入らんとき」って言うので、寮に入らず通うことにしたの。だけど大変でしたね。

玉音放送は三菱の工場で聞いたんです。「大事な放送があるから」って言われて、日が照って暑いのに外に集められました。放送はなんて言うとるか聞こえなかったでしょ。負けたってことがなんとなくわかって「もうこんな工場来んでもええで良かった、学校に戻れる」って喜びました。

農地委員の仕事

学校を出てから嫁に来るまでは、私は勤めとったん。農地改革の仕事で農地委員会に入ってそこで事務をしていました。お父さんが知人から頼まれたので、私が学校を上がった時にそこに行くことになりました。農地委員会は男の人と3人でした。大地主はたくさん田を持ってましたでしょ、それを国の政策で安くで買い上げて小作に与えました。私らの仕事はその書類作りです。大地主さんは気の毒にな。国が決めた安い値で買い上げられてしまって。8反しか残らないのですが。小作はそりゃよかったでしょうね。今まで自分の田は1反もなくて、借りていた田が自分のものになるのですからね。平等になりましたわね。書類はみんな私が書きました。田んぼの地番があるでしょ、それから面積、値段そんなのを全部書類に書いていったの。また、不在地主の土地は全部小作人のものになりました。

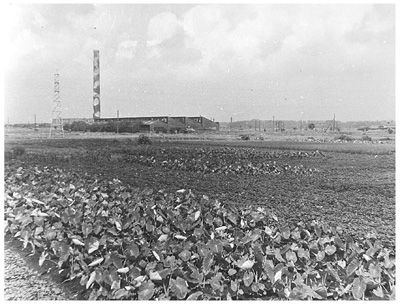

農地委員の仕事は3年しました。その後、ここの家に嫁いで来たんです。こっちに来てからは百姓しました。鈴鹿が企業誘致をして工場がようけ出来てきた時も、私はここで百姓してましたので、そんなに復興してきたとは感じませんでした。学徒動員で行ってた三菱の工場も今は何になってるのかわかりません。

戦後の生活と今の生活

今はさ、農機具が良いのが出来たので農業も楽になりました。私が嫁いで来た時は弁当持って田んぼの端から端まで田植えをしていたんですから。3時か4時に起きてました。稲刈りも、今はコンバインでシューっとしてますけど、昔は一つずつ腰曲げて刈ってたんですよ。それを乾かして、束ねて、足で踏んでたんです。ゴム手袋もなかったので、籾をかくと指先から血が出てね。そりゃ大変でした。それと比べると、やっぱり今はようなったなと感じます。