昭和36年に神戸に家を建てましたが、それまで加佐登に住んでいました。加佐登小学校を卒業して県立富田中学校に入ったんですが、終戦後に6・3・3制に学制が変わりましてね、旧制中学を卒業して新制高校に残りました。しかし、学区制改革で昭和24年6月頃に鈴鹿市在住の者は三重県鈴鹿高校に行けと言われました。鈴鹿高校は、1年程で白子高校と神戸高校になったんで、昭和25年3月に現在の神戸高校を卒業したということになります。その後、市役所に入りました。

戦争中の生活

戦争中、家の庭に防空壕が掘ってありました。今考えると、あんなんは爆弾や焼夷弾が落ちたら何の役にも立たなかったでしょうけど、それぞれの家で作ってましたね。壁に竹を巡らしたりはしましたけど、排水口などはなかったですから、中に入ると湿気が多くてね。また、各家庭の玄関前には、砂袋と四斗樽に水を入れた水槽、それとバケツを置かされました。加佐登には空襲はありませんでしたから、実際に使うことはありませんでしたけど、艦載機の機銃掃射を受けたことがあって、亀山陸軍病院(現在の国立病院機構鈴鹿病院)のコンクリート製の高置貯水槽がぶち抜かれて、水が噴出しておったのを見ました。

加佐登の坂の途中には、高台でよく見渡せる場所があって、四日市に焼夷弾が落ちました時、子供の時分でしたから走って見に行きました。焼夷弾が火の塔のようになって落ちて来るのが見えました。津の空襲の時も、そこに走って行くと同じ火の塔が見えましたね。

荒神山の裏には、陸軍部隊の駐屯地がありました。開隊の時には、加佐登駅から兵隊さんがずぅっと行進して行くのを見ましたね。ドイツ人の将校がサイドカーで行くのも見ました。同盟国だったからでしょうね。加佐登駅からちょっと上がったところ、現在の白鳥中学校あたりの町の中では、荒神山の兵隊さんが、鉄砲を持って攻めたり守ったり、そういう訓練を日常的にやってました。戦後に北伊勢陸軍飛行場に開拓団で入植された方が、その訓練の指揮をしていました。子供達は、兵隊ごっこをするのが遊びの1つでしたから、訓練を身近で見ていてもそんな違和感はありませんでしたし、怖いこともありませんでした。訓練をまねして兵隊ごっこでよく遊んでいましたね。

戦争中の食事

戦争の終わり頃からは食料難でした。大人も子供も、お腹がぷくっと膨れてみんな栄養失調状態でした。私は兄弟が7人おりまして、4男でした。家では1反くらいは田んぼを作っていましたが、亀山陸軍病院が出来た時に半分くらいを失って、近くの農家から買うしかなくなったので、いつも米は不足していました。米がないもんで「吹き寄せ」と呼んでいたお粥をよく食べました。冷ますのにふぅっと吹いたら、少ないお米が寄っていくんで、「吹き寄せ」と言ったんでしょうね。昭和20年くらいから戦後にかけて、そういう食事が多かったです。

「フトコロダンゴ」というのも食べました。米粉なんかを蒸してね、搗き、長く伸ばしたものを切って、懐にいれておくことと柔らかくなって食べごろになるのでそう呼ばれていました。普通は火鉢なんかで炙って食べるんですけど、懐で温めて食べるので「懐(ふところ)団子」と言ったんでしょうね。加佐登の坂の下には石灰工場があって、石灰石を砕いて大きい炉に放り込んで粉にするんですよ。そこに行って、石を焼く釜の蓋の上にサツマイモを切って、炉で暖まりながら焼いて食べたりもしましたね。その工場のことを地元では「いしこ(石粉)、いしこ」って呼んでました。

勤労奉仕と終戦

中学校に入学しましたのは昭和19年で、もう既に物がなくなってました。靴下ではなくゲートルを巻いて地下足袋、鞄はボール紙に寒冷紗を貼って作ったものでした。学校は冨田(四日市)にあったので、汽車で通いました。

中学1,2年生の時は、勤労奉仕で三岐鉄道の沿線の働く人が戦争に行っている農家の手伝いをさせられることが多くありました。朝、出席をとって学校から教師に引率されて行きましたが、昭和20年になると、毎日のようにクラスごとにあっちに行ったりこっちに行ったりでした。終戦の日には、大協石油が空襲を受けたので、その片付けに行かされていました。玉音放送はそこで聞きましたが、言葉もはっきりしないし、言っていることがよくわかりませんでした。指導にきていた兵隊さんが、「日本は負けたんや」と話をしてくれて、それから「帰ってよろしい」と言われ、正午で帰ってきました。各工場からぞろぞろと、四日市駅の方に向かってくる姿が見られました。私は、昭和13年に小学校に入ったので、戦時体制の教育ばかり受けてきて、神国日本を信じ切っていました。世界の詳しい状況も知りませんでしたから、日本が負けるなど思ったこともなく、どうなるのだろうととても不安でした。アメリカ軍がやってきて皆殺しだという話も出ていて怖さもありました。駅に向かう人達もみんな、肩を落としているのがわかりました。中学2年生の8月でした。

終戦を肌で感じたのは、B29が飛ばなくなったことです。いつもは加佐登の上空をブーンブーンと爆音をとどろかせながら飛んで行くので、「どこ行くんやろ、津やろか四日市やろか」って見ていました。それが飛ばなくなってね、当時は松原って言いよった東海道1号線を占領軍がジープやトラックなどで列をなしていくのを見ました。中には故障して止まっているジープもいましたけどね。

兄のこと

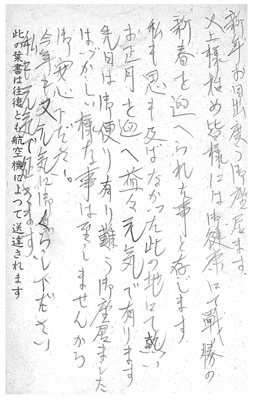

私には10歳年上の兄がいて、出征していました。当時20歳になると徴兵検査があって、甲種合格で久居の部隊に現役入隊させられたんです。それから、中国、ビルマを転戦しインパール作戦に参加して退却する途中で戦傷死しました。戦後、広瀬町の人が戦地から帰ってきた時に、「向こうでびっこ引いて歩いていたけど無事帰ってきたかな」と家に来られたんですが、でも、昭和20年7月にもう亡くなってたんですな。昭和22年に死亡通知がきて、遺骨が帰ってきましたが、箱を開けたら砂でした。遺骨なんか持ち帰る余裕もなかったんでしょう。ビルマのムアンホフドという患者中継所で亡くなったとは聞いています。インパール作戦に行けと言われて、雨期でぬかるみの中を敗走に敗走を重ねて亡くなったそうです。

加佐登のイモ

戦後は、汽車で中学校から帰ってくると、加佐登駅でサツマイモを背負った関西地方の方が窓から飛び乗ってくるという感じでした。警察官に抑えられるので、殺到してくるんですね。深溝とか石薬師とか、もっと山の方でサツマイモを買って、加佐登駅から大阪の方に帰るんです。そんな女の人が、ある時「庭先で良いので泊めてくれ」って言うて、私の家に来られたこともありました。加佐登駅はそれ(京阪方面からのイモの買い出しが殺到すること)で有名でしたので、私は中学で「加佐登のイモ」と友人から呼ばれました。亀山駅とか井田川駅では、買い出しで人が殺到したとは聞かなかったので、加佐登駅が一番農家に近かったからみんなそこで降りたのでしょうね。加佐登といえばイモの買い出しだったのです。

市役所での仕事

その後、学区制に従って神戸高校に通い、卒業して市役所に入りました。昭和25年にアメリカからの勧告で固定資産税の制度ができて、県税附加税が自前で課税しなくてはならなくなり市役所の職員が多く要るようになったので採用試験がありました。それで税務課に入れてもらいました。景気が悪くてね、就職口がなくて、という世の中でした。税務課では差し押さえや税金の徴集にも行きましたよ。農家で牛1頭を差し押さえられたこともありました。また、戦時中に軍の寮だった建物に入っている方達の所に行って滞納整理もしました。戦後の生活は苦しかったんですね。年に1,2回、差し押さえた品物などを市役所前の広場で公売整理するんです。私は税務課が嫌でした。

軍事施設はしばらくはそのままでした。飯野小学校の近くに住吉住宅といって、海軍工廠の工員住宅がありました。海軍工廠関係で来ていた工員さん達は、呉の方からたくさん来ていました。そういう人はすぐには仕事がなかったようですが、工員住宅がありましたからここに残られて、鈴鹿に住みつかれた人もいました。また北伊勢陸軍飛行場の開拓団員になられた方などもいらっしゃいました。白子の鈴鹿海軍航空隊で飛行機に乗っていた人も、旭が丘に住みつかれて開拓団に入られて、その後、市役所に入られた方もいましたね。

工場誘致・伊勢湾台風

呉羽紡績が玉垣に出来たのが、鈴鹿で第1号の誘致企業でした。当時は日本全体不景気でしたが、紡績は良かったですからね。市は工場誘致条例を作り、税務課では固定資産税を免除したりして、誘致した企業を優遇しました。財界やいろんな所を通して当時の杉本市長が誘致を図ったようです。杉本市長は市の財政力を強化するために企業誘致されましたから、市長のリードがあったと思います。残された軍用地は国有地ですから、それを活用していかねばならんという話でした。国有地がたくさんあったんで工場は誘致できました。個人の土地だと買い取りになるので、その点は都合が良かったんやと思います。1工場10万坪と言ってね、中小企業ではなく10万坪を利用してくれそうな工場を誘致しようとしてましたね。商工課にいた人が誘致には直接携わっていて、大池町の軸原史郎さんが当時をよく知っていると思います。本田技研を誘致した時も、「ここだ」って四隅に旗立てて場所を示して誘致したって言ってました。本田宗一郎さんは、お茶1杯出しただけで接待しない杉本さんが気に入って進出を決めたと、そんな話も当時ありましたね。

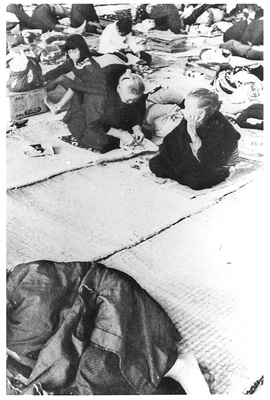

それからずいぶん後になりますが、昭和34年の伊勢湾台風の時には(鈴鹿海軍航空隊跡地にあった)電通学園の格納庫に木曽岬や長島の被災者を迎え入れました。市内の学校の裁縫室から畳を運び出してね、それから桶屋さんを廻って四斗樽なども集めて水を運んだりしましたね。市の職員は全員動員されてお世話をしました。電通学園は電線を張る練習を格納庫でしていたようですが、それを伊勢湾台風の時には避難所として使ったんです。あの辺りは白子の町より標高が高くて水が浸かなかったですし、体育館のような施設はまだ他になかったですからね。避難されてきた人は市内の方ではなく、木曽岬と長島の人ばかりで、近鉄が復旧してから帰られたと思いますから、しばらくおられたんじゃないでしょうか。その頃には海軍の鉄筋の本部棟も残っていましたよ。