私達2人は同級生で、2人とも神戸生まれの神戸育ちです。戦前、戦中、戦後とそれぞれ家族と共に経験した年代になります。今回、過去の記憶も薄れ覚えていないことも多くありますが、少しでもお役にたてればと二人で筆をとりました。

戦時下の生活

〔兵隊さんとの交流〕

うち(佐藤さんの家)は、商売の関係で家が間口を空けとる状態でしたので、私が小学校の頃には、実家が陸軍131部隊(陸軍気象通信隊)とか鈴鹿航空隊の休憩所・たまり場になってました。なんでそんなんになったのかは、はっきり覚えてませんがね。軍隊は厳しいところでしたから、いったん休憩ってことで来てました。遠い所から来てると、家には帰れませんからね。だから、県外の方が多かったです。みんな若い人でしたよ。休日にはいつも5,6名くらい来てましたね。

私は、岐阜の人に可愛がられて、いろんなところに首を出してました。白子の港にフリゲート級の大きな軍艦がおったんですが、そこにも知り合いがおるからって遊びに連れてってもらいましたね。そうやって兵隊さんが遊びに来てくれると嬉しかったですよ。あの頃は兵隊っていうと、子供の憧れでしたから。私らの1級上はもう兵隊に行ってたんですよ。見習兵でしたけどね。

遊びに来る兵隊さんは、絶えず白いおにぎりやカンパン等を持ってきてくれてました。見たこともない白いおにぎりを食べさせてもらって嬉しかったです。当時はね、陸軍と海軍の物資の差っていうのはすごかったですよ。白子に行った時に、海軍の軍艦ではチョコレート、キャラメル等、お土産をもらったね。海軍の方が陸軍より物資は豊富だったと子供心に感じました。

神戸はね、日曜日になると海軍や陸軍の軍人さんが町をブラブラ歩いてましたわ。月曜日から土曜日くらいの間は、公用って書いた腕章を巻いた軍人さんが歩いてました。遊びに行くって言うと都合が悪いで、そうやって出かけてたんだと思います。神戸は色町でしたから、料理屋や芸者さんも多かったですからね。私(岡本さん)もね、白子によう遊びに行きましたけど、神戸の方が軍人さんがようけ歩いてました。神戸ってところは陸軍さんより海軍さんのが多かったように思います。

神戸の神社の社務所には、特攻隊の兵隊が疎開してました。1か所に20人くらい待機して、命令が出ると九州の方へ行って特攻隊に出撃するわけですわ。あの時はパイロットも不足してますで、やられるとあきませんので安全な所に疎開してきとるわけです。龍光寺の本堂には将校がようけいました。

〔勤労奉仕〕

戦時中は男手が足りませんでしたから、私らね、学校から言われて朝から新聞配りをしとったんです。70軒くらい配ったかな。最後は神社の隊員に新聞をあげたりしてましたから、兵隊さんと仲良くなりました。あの頃は販売店が扱う新聞は中日も朝日も一緒になってたの。伊勢新聞だけは違ったかな。それをね、配らないかんのやけど、こっちは中日こっちは朝日という具合に、それぞれの家で取ってる新聞が違いましたから、間違えたらあかんのですよ。どこに何を入れるって頭に入れてから行くんですけど、はじめの頃は間違えて入れてよく怒られました。新聞屋さんからわずかな小遣いは貰いましたけど、1か月2,3円じゃなかったかな。今でいうと2,000~3,000円くらいかな。本当に小学生の小遣い稼ぎでした。

小学校4年生ぐらいの頃は勤労奉仕ってことで防空壕掘りをしました。蛸壷型で、2人が入れるほどの大きさのものを2人1組で1つ作りましたけど、あまり使用されませんでしたな。他にも、校庭に植えたサツマイモの見張りもしました。泥棒っていうとおかしいんですけど、町の人がイモの苗床を盗りに来るの。食べ物がないでしょ。イモの苗床ですから4月くらいですか、寒い時期でしたに。その頃、私達は小学校の6年生でしたから3,4,5年生を引き連れて夜中に学校に行くわけです。もちろん小学生だけですに。先生はいません。つまり、私らは小学校の時分から夜勤をさせられてたんです、夜中2,3時間ですけどね。今じゃ考えられないでしょ。あの頃は学校へ行くのにスコップと鍬を持っていくんですよ。学校の鞄なんてありゃしません。

〔娯楽〕

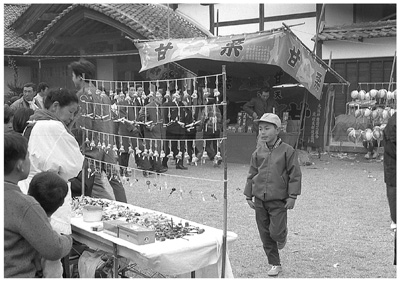

戦時中は遊び自体があんまりなかったな。おめでたい祭りや正月・盆が来ることの繰り返しですわ。今でも覚えとるのが、お寺の鐘撞堂の筵を回して子供達で遊んどったことですな。自然と自分達で集まる集団ができてたの。神戸には東西南北4つのグループに分かれとって、それぞれどこに集まるかっていうのが決まってました。空襲になると、まず警戒警報っていうのが出るでしょ。それが出るとみんなで集まって、そこから家に帰ったんですわ。そういう風に自然とできあがってたね。戦時中は、男は兵隊ごっこ、女は看護婦さんごっこでした。

正月は、遊びっていうと今とあんまり変わりがなかったですよ。凧揚げ、駒回し、羽根つきなんかをしてました。同じ様な遊びを絶えずやって、でも正月が来るのが楽しみでもありました。作る人が兵隊に行ってましたから、遊び道具もみんな作りよったね。

〔柳の空襲〕

鈴鹿にも算所と柳に爆弾が落ちてるんです。防空壕に入ってても地響きや強烈な振動があって恐怖を感じました。夜中に母親と2人で震えてました。今でも印象に残っています。柳町の方は死んだ人はいなかったように思います。三菱の工場、今の医療大学の所ですね、そこを狙ったのが落ちたんです。柳町の大きな屋敷地の庭に大きな池のような穴が出来てね、それを埋める作業を手伝いに行きましたよ。本当に人手がなかったんです。穴はね、直径5メートル深さ2,3メートルくらいでした。それを埋めるんですけど、私の記憶では石を投げ込んだだけでしたね。

空襲は毎日じゃなかったですよ。最終は、B29は名古屋に行くんだってわかってましたから悠々と空を見てました。

〔小学校をカモフラージュ〕

神戸の小学校の校舎は他と比べて新しかった、ちょっと洋風かかった感じでね。落成が昭和12年くらいですわ。空から見ると、学校が軍の兵舎に見えるわけ。講堂が格納庫に見えてね。だから校舎の壁面をカモフラージュのために、小学生が家から鍋持ってって鍋の底のすすを塗るんです。各家庭の鍋のすすを樽に入れてダァーっと捏ねるんですよ。それを個々に分けて塗る。しかも当時は刷毛なんて立派なもんはないから、ぞうきんで塗るんです。すすが手についたらなかなか落ちませんのや。私(佐藤さん)は2階の担当だったから大変でした。梯子がなかったから校舎から手を伸ばして塗るんです。それを小学生にやらせるんですよ。今考えたら危ないってもんじゃないですよ。でもね、その時は怖いとは思わんだ。

戦後の鈴鹿

工場が出来たっていうのはありますね。昭和30年代やね。初めは紡績で、それから機械に変わっていったっていうのが順序なのかな。

まぁ、本当に裕福になってくるっていうのは、終戦後ずっと経ってからやね。昭和20年代ではなかったね。自給自足の生活でしたから。自分とこの庭でもなんでも空いとるところにイモ作って食べとったんやでね。22、23年まではそうじゃなかったかな。

ここ(岡本さん)は自営でずっとやってきましたけど、私(佐藤さん)はね、昭和27年に会社に入社しました。その時に会社から米の配給がありました。月に1回、足しにね。

田んぼもね、1反で7俵ぐらいしか出来ませんでした。百姓も男手が戦争に行っていないからね。女性も相手がおらんから晩婚の時期ではあったと思います。

戦後は土方の仕事が多かったですよ。航空隊の飛行機片づけたり整理したりするんです。それもね、町内から言うてくんの。今は市役所って言うてますけど、前は役場って言いましたけどね。そこがお前の所の息子は何時何分に飛行場へ行けって言うんです。戦争に行ってた人は戦犯にかかったと思ってびっくりしたって言うてました。