昭和8年に東京で生まれ、昭和19年に疎開してきました。稲生小学校に通ってまして、終戦の時は6年生でした。東京では、これから空襲がひどくなるなぁちゅうことで、父親が戦争に取られて不在でしたから、稲生が母親の在所だったこっちに来たんです。東京大空襲の三月ほど前にこちらに来ましてね、東京の親戚や知り合いは空襲でみんな亡くなりました。

疎開の経験

田舎は保守的というか封建的でね、疎開してきていじめに遭いましたね。言葉使いや何から何までいじめられました。私は、稲生では初めての疎開の生徒だったんですよ。私のあと、名古屋や四日市などからも来ましたけど、私は一番初めで1人だけだったから随分いじめられました。松の根を掘り出す作業を生徒はやらされるんですが、鍬や鎌なんて道具もなければ、使い方もわからんし。シタマガリ(曼珠沙華)の根を掘ったり、服を作るって聞いたけれど、桑の木の枝を切って皮を剥いて供出したり、カボチャやらサツマイモを植えたりもしたね。小学校の運動場はみんな畑でしたよ。みんな慣れんことですから、「東京から来た者ではやれやん」て意地悪言われたね。学校同士で喧嘩もするんですよ。稲生国民学校は天名国民学校と出入りがあるんです。田舎やなぁって驚きました。

疎開してくる人が増えてくるといじめも少なくなりましたけど、終戦直前くらいには朝鮮の人も3,4人くらい疎開して来てましたね。その人達にも差別的なものがあって、ひどかった。日本負けたら、その反動がきて威張ってましたわ。

母親は在所の一番末っ子でね、東京に嫁に行って疎開して帰ってきたんだけどね、親(祖父母)がまだ元気だったから、母屋の一部屋を分けてもらって住まわせてもらえたんですな。食べるもんもろくろくなくてね。母屋は大きな百姓で、白い米を食べてましたけど、こっちはそうはいかないんで、羽織や着物を米に替えてもらってね。自分とこだけでも大変なのに、兄弟姉妹が帰ってきても分けてもらえませんわね。私の所は、まだ祖父母が元気でしたから一緒の食事をしたりもしましたけど、気兼ねばかりでした。田植えや稲刈りを手伝わされると、その晩は白いご飯を腹いっぱい食べさせてもらえるので、それだけは楽しみでした。

配給なんか、何も足らなかったね。配給のあったコーリャンやイモの入ったご飯は食べたけど、イモはサイコロみたいに切って、嵩増しで米と一緒に炊くんですよ。ズック靴なんて50人くらいのクラスで5足か6足しか配給がなくて、それを先生が教室で配るんです。みんな藁草履なんかを履いてましたよ。

学校が終わってから、ぶぅぅぅとホラ貝が鳴るとね、母親と一緒に寺家の鼓ヶ浦まで歩いて行って、地引網の手伝いもしたね。そんで魚をもらってくるの。そんな食事でした。

稲生の海軍と終戦

稲生では、そこら辺の大きな家に海軍さんが分宿してまして、西瀬古の鈴木さんちには同級生がいたんですが、大きなうちでね、そこに隊長さんがいるってことでした。海軍の下士官なんかはあちこち分宿してたね。学校(稲生国民学校)には陸軍の兵隊さんが裏の古い校舎にみえましたね。

稲生の海軍さんていうのは、真珠湾攻撃に参加してとか何とかかんとか言っててね、我々が食糧難の時に肉食べたり贅沢してました。キャラメルや チョコレートとかも食べとったようです。酒に酔っているところも見ました。とても一般の人の口には入らないものばかりですよね。毎日食事の準備してるのが道端から見えたけど、まぁ贅沢な食事をしてましたよ。いい匂いがするしねぇ。

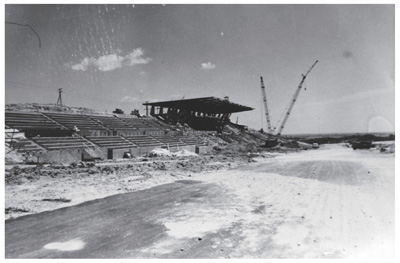

稲生の西瀬古から一色あたりには飛行機を隠すために土を盛ってたくさん掩体を作っていたね。飛行機が入っているのは見たことがないけど、海軍航空隊が近いから飛行機を隠すために作ってたんとちゃいますかね。出来上がらないうちに終戦になったようでしたよ。

玉音放送は、裏の家に海軍さんがいてね、神妙な顔して聞いていたのを覚えてますね。泣いてる海軍さんもいたような気がするね。そのあと、「アメリカ軍が進駐してくると殺される」とかいろんな噂がすぐ立ってね、怖かった記憶だけはありますね。

終戦後には、友達に誘われてね、軍需品の残り物が置いてあるっていうんで、海軍の神宮寺山の備品倉庫に夜盗みに入ったりもしましたね。その頃、伊奈冨神社の拝殿に行く途中の参道にドラム缶がいっぱい並べてあったのは記憶がありますね。

その頃の楽しい記憶は一つもない。辛いことや苦しいことばかりです。