兵隊との交流

〔下宿の兵隊さん〕

家は江島でしたから、航空隊の兵隊さんを家においてる時の話ですけど、兵隊さんは下士官もおれば予科練の人もいて、上下関係が厳しいですやんか。ある時、祖母が家へ帰ってきたら、上官が下っ端さんに「靴を磨け」って言うてますねん。それで靴を一生懸命、下っ端さんが磨いてますの。祖母が「あんた何しとんの」って聞いたら「いや、上官の靴磨いてるんです」って。それ聞いて、「うちに来たらそんなことせんでもええの」って祖母が言うてな。そんでその上官に向かって「あんたな、航空隊では偉いさんかもしれんけど、うちの敷居を跨いだらな、みんな大事な日本国の男の子を預かっとんのやでな。そやで自分の靴くらい自分で磨け」って上官叱りつけて。上官も「おばあちゃんにかかったら仕方ないわ」って言ったわ。祖母は明治11年の生まれの人やけどさ、そういう点はしっかりしとる人やったな。

〔インスタント桜餅〕

戦争が始まってすぐの頃やったと思いますけど、兵隊さんが「お湯かけたらな、お餅になるで」ってくれて「へえー」って言いながら貰ったんです。ある時、叔母が帰ってきてみんなで花札とかしてたんです。そんなことして遊んどる時にちょっとお腹空いてきたなってなって、「兵隊さんにもらったあれがあるわ」って思い出して、そんで作ろかって。初めて作ったら、「こんなにおいしくてこんなに簡単にできるものが航空隊にはあるの」ってみんなが言ったわ。そやから戦地へ行った時に、お湯さえかけたら食べれるものがその当時からあったんですね。

〔草刈り作業〕

昭和20年の7月くらいですけど、白子中学の土手の草を刈ってたんですよ、友達2人と。そしたら、兵隊さんが通りかかって「何しとんの」って言われて、私らは「草刈ってます」って答えたら、「何するの」って聞かれて。「戦地の馬のエサにするって言うことで、刈ってきなさい、っていう学校からの命令やったもんで刈ってます」って言ったら「そう、ご苦労さん」っていってパイナップルの缶詰を1缶下さったんですよ。勤労奉仕でもなかったですけど、ただ遊んどるくらいなら草刈って来て、ということでした。学校から帰って来て、鍬持って袋持って草刈りへ。そんでパイナップル1缶貰ったはいいけど、そんなパチっと開ける缶やありませんやん。しょうがないから家に持って帰って、親に開けてもらって友達と半分こして食べた。おいしかった。兵隊さんの所にはこんなおいしいものがあるんやって思ったな。

掩体壕で遊ぶ

日本軍はさ、飛行機は掩体壕へ隠してありました。野町の方にもいくつかあって、春になると掩体は土手になっとるもんで、土筆が出ますやん。そやで、そこへ遊びに行って土筆摘みしました。掩体は1機入っとるだけ。囲んどるだけで覆ってはいません。するとさ、堤防に乗ると「これ翼の上へ登れるんとちゃう、男の子やったら登るにな」って言いながら遊んでました。それでも親はさな、「行くな、行くな」って言いますけど、黙って行きました。家出てしまえばどこ行ってようとわかりませんやん。

道幅の拡張

隣が野島さん、伊達、原さんとあって、その北の道が青龍寺さんの前の通りですやろ。その道がちょうどこんな(1メートルくらい)で道でしたんや。それでは空襲やなんかの時に広いとこに逃げるっていうことができないので、駅の方から東の向いて道が続いてて、本通りがあって、こっち側の久住屋さんの通りがずーっと清水屋さんのとこまで。道がなかったんですよ。ほんで、強制疎開って言いましたけど、川出さんの家を引越しさせて、浜通りへ逃げるための道を作ったわけです。それがね、終戦の1か月前。「えー、何すんのこれ」って言っとる間に、「立ち退きや」って言って立ち退かして。いざという時に役に立つのかもわからんということで、みんな承知したわけやと思います。承知せなしょうがない。憲兵さんの怖い時代やで。1メートル半くらいの道でしたな。駅西から青龍寺の前通ってきて、浜通りのとこまで行けなかったんです、昔は。私ら子供の頃に、海に行きたいですやろ。家を「こんにちは、ちょっと通して」って声かけて、すーっと通って。昔の家ってさ、間口が狭くて奥行きが長いですやろ、だから裏まで。黙ってでもええんやけど、あんまり黙っては良くないからね。

観月堂の前もそうです。今、観月堂さんの向こうに佐野さんっていう金物屋さんがあるでしょ。あの隣に観月堂はあったの。常盤寿司と佐野金物屋さんと観月堂さんと新藤型紙屋さんと並んでて、通り抜けできなかったんです。浜通りまで行けなかった。行くには今の江島の郵便局の細い道を行かないといけなかった。それで道を広げるために観月堂さんを立ち退きさせて。浜へ逃げ出させるためにね。

弟の葬式

昭和19年の11月4日。これは弟の葬式の日。3日に弟は亡くなったんやと思いますけど、その頃は葬儀屋さんなんてありませんし、父親が木のミカン箱を改造して、棺桶作って自分の子を入れて。その子が2月4日に生れて11月3日に死んだんやで、9か月生きとっただけやけども、母親のお乳が出なかったもんだから、首が据わらなくて。あの頃は親が栄養失調やったでな。そんで飲ませる牛乳はない、そやで米をすって重湯を作って飲ましたり、やっと練乳が手に入った時だけ、薄いのを飲ませてましたね。

東南海大地震

19年の12月7日に東南海地震がありましたやろ、あの時は畑で寝泊まりしました。毎晩余震がきて家の中におれやんの。7日の地震は昼間でした。学校の1時間目か2時間目やったかな、図画の時間で描きかけの画用紙1枚持って逃げたの覚えてますでさ。その晩から余震に悩まされて、祖母が「地震小屋を建てる」って言って建てた。雨風防げればええんやでって言って。畑に作ってあったゴボウを引っこ抜いて、ならして、竹と筵と茣蓙とで8畳一間を造りました。落ちてきても怪我しないような軽いものだけで、あとは縄で括りつけて。そんで、茣蓙敷いて布団運んで、こたつも入れて。そこで祖母と2人寝た。父と母もおったけど、裏のおばあちゃんと孫さんが、「私らも入れておくれ」って言っとって。そしたら祖母が息子に「お前らは若いで、いざという時にパっと逃げられるから家で寝よ」って。そんで「おばあちゃん達を小屋へ入れたってくれ」って言いました。そんで、おばあちゃんと孫さんを入れて、その人達とは余震が大体収まるまで寝泊りしました。

勤労奉仕から終戦へ

竹槍訓練やそんなんはしなかったけれども、その代わりに農家の手伝いなんか、子供ができる仕事はやってました。ジャガイモの株がありますやろ、大人が鍬をガッと入れると出てきますやん。そのイモをバケツや籠へ全部拾うのが子供の仕事。その代わり、その掘りたてのジャガイモを蒸してお昼に5つくらいどんぶりに入れてくれるんです。それがおいしかったこと。いつもは麦やらイモやら入ったご飯をお弁当箱に入れて持たせてもらっとるけどさ、そんなのまずいですやん。炊きたてのイモご飯ならおいしいけどさ。べちゃべちゃのご飯やったりしてまずいで。その蒸したてのイモにちょっと塩して、それはおいしかった。採りたて、蒸したてやでさ。そんで最後に「あんたら、よく働いてくれたでな」って言って、ソラマメの干したやつを1升マスに1杯分を新聞紙に包んで貰って帰りましたけどな。そやで思ってみると良い時代でもあったわけやな。嫌な時代でもあったし、怖い時代でもあったし、きつい時代でもあったけども、なんとなく楽しい。まだ子供やで、みんな遊びにつながるし。小学校4年生の丸々1学期間はやってました。

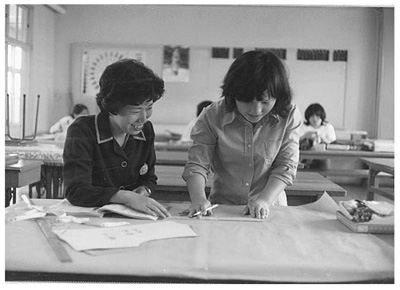

それで1学期は丸々作業していて学校の授業が遅れてますやん。それで夏休みを利用しての分散教育ってのがありました。いざとなったら家に帰らないかんもんで、地区ごとの神社仏閣でしました。私らは江島神社の神殿の前で、板の間に茣蓙だけひいて正座して授業を受けました。そこへみんな家から通って、先生もそこへ通ってきました。

玉音放送は江島神社の前の借家のお家が、ラジオを窓際へ出して下さって聞きました。ところが半分聞こえて半分聞こえない。「何言っとんの」って先生に聞いても、先生も「わからん」で終い。結局、その日は家へ帰ったんやと思います。昼からは江島の海岸で海水浴して。戦争に負けたってのは、夜やったか次の日に周りの大人の噂で知ったんです。その内に、「男は兵役みたいにとられて、女は慰めものにされて、老人子供は白子の小学校の運動場へ穴掘って生き埋めやって」ってデマがとんで。みんな「えらいこっちゃ」って「アメリカ兵が来たら逃げやないかん」って言ってたんです。でもその内にアメリカ兵にチューインガム貰いだしたり、キャラメル貰ったり、チョコレート貰うのに男の子は必死になって走り回ったな。私らはついては歩かなかったけど、男の子は横着やで、ジープを追いかけるわけ。そんで追いかけてくると乞食にやるようなもんでしょうな、甘いものをくれるわけです。私らもちゃんと顔も見たし、ニコニコとして何か話しかけてきて。「はい」とか「いいえ」くらいしか返事はしやんけどもな。

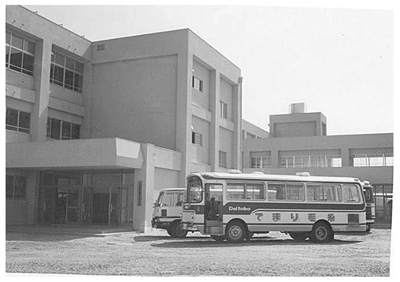

大東紡織へ勤務

始めは呉羽紡の募集があったんです。でも呉羽まで行こうと思うと通勤がえらいで、しぶっとったんです。そしたら大東紡が出来るっていうので父親が私に黙って「家に珠算1級の娘がおるから事務員に採ってくれ」って手紙出したんです。そしたら試験に来いっていうことで。今の勤労青少年ホームが兵隊さんの食堂みたいになってまして、そこは大東紡が出来るまで事務所になったので、そこへ試験受けに行きましてさ。その試験も一応通って、昭和28年の7月21日に入社して、3年間くらいは勤労青少年ホームへ通ってましたな。その時は新米事務員やで、朝早く出てってトイレの掃除から何からいろいろして。珠算1級を買ってくれたのか、給料計算に回されてました。

大東紡が出来た時点で、次から次へと建物を建てていきましたやんか。まずは女子寮を建てて、その前へ人事課の仮事務所を建てて、そこへ私らも入って。私は1年中の給料計算、それから年末調整、全部やって。そしたら、人事課長も「この子は正直やでいい」と思いはったか知りませんけど、分厚い台帳をポンと私によこして、「社内預金の係な」って。一人ひとりの社内預金の出し入れです。給料から天引きしたやつを全部記入して、それから半期毎の利息の計算。全部一人でしてきました。それが楽しかった。何でかと言いますと、工場が1つ建ちますやろ、その度に地鎮祭しますやん。するとお祝い。それから棟上げ式するとお祝い、出来て竣工式でお祝い。1つ工場建てる毎に3回お祝いがついてまわるの。その度にね、ご馳走がでるんやけどね、段々上等になっていって、その内、「賄い婦が作るものだけではあかんで」って言って、仕出し屋さんからとるようになって。2段重ねの赤飯とお料理とか、お酒も出て。私もお酌してまわったけども。それがお弁当にして貰えますやん。1人で食べれへんし、家持って帰っておばあちゃんと2人で食べた。それが楽しみでした。あとはね、人を増やしていきますやん。するとね、市会議員さんとか町内の偉いさんとかが、物持って「ちょっと家の娘頼むわ」とか「近所の娘入れたってくれ」とか人事課長へ言いにくるんですわ。私ら人事課やもんで、「今日もお菓子が入るわ」って。すると10時と15時のお茶の時間にお茶汲みして、そのお茶菓子にお菓子を事務所の全部に分けるんですけどね。総務課は総務課で業者が「こんな商品あるけど、仕入れてくれ」とかいうて持ってきますやん。するとそっちはそっちでまわってきますやん。私は、ええ時代に大東紡へ入りましたん。