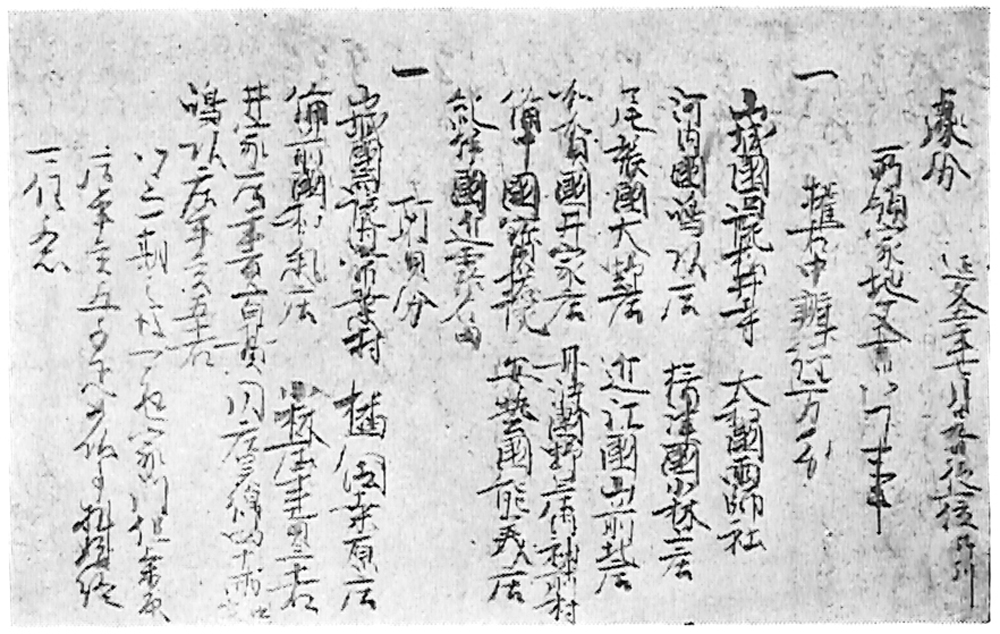

この時代にも、もとより荘園は存在した。口絵に掲げた小林荘の文書は、応安五年に勧修寺経顕(かじゅうじつねあき)が息子の経方(つねかた)に与えた譲状である。写本ではあるが、比較的忠実に原本の字体を書写したようで、経顕は当時七五歳の老齢に加えて中風をわずらっていて、たいへん読みづらい字となっているが、つぎのように書かれている。

つ(津)のくに(国)おはやし(小林)の上庄、

さいいん(西院)のまつ(松)井寺りやう(領)ときは(常盤)の村、

かゝ(加賀)の井家年貢六十貫 五百疋月あて、

おなしわた(綿)二十とう(屯)、くにのちやう(国定)、

入道にゆつ(譲)り候。ゆめ/\さまた(妨)けあるへ

からす候。このところ(所)のうち(内)せう(少)/\さ

きにかきおく(書置)こと候しかとも、かやうことは

後日をもち(用)ひる事にて候へは、さき(先)の

はいたつら(徒)事にて候。もしいらん(違乱)わつら(煩)

ひを申候人は、ふけう(不孝)ものにて候。

応安五年十二月廿八日 御判

大意は「小林上荘などを、入道(経方)に譲る。けっして妨があってはならない。このうち少々はさきに書置くことがあったが、譲状は後を用いる事であるから、先に書いた譲状は徒(いたず)らごとで破棄する。このことに関して違乱煩いをする者は、不孝者である」というものである。この譲状には、背景がある。経顕は、これよりさき観応二年(一三五一)に所領荘園などの処分状をしたため、経方には小林上荘はじめ一一荘を譲ることとし、小林上荘の年貢のうち三〇石は、経顕の妹かと思われる阿賀に一期(生)の間だけ譲られた。しかし経顕はその後延文五年(一三六〇)にいたって経方の弟経重を愛し経重を経方の嫡子と定め、さらに末子経景を経重の猶子(ゆうし)とすることまでも定め、経方に譲った所領や文書等をすべて経重に譲らせることとした。このため勧修寺家一門のなかで争いが生じ、経方は貞治元年二八歳の若さで出家してしまった。その結果、経方に譲られた小林上荘などの所領や文書は、すべてわずか七歳の経重に譲られることになったのである。それから一一年後の応安五年、いよいよ老境に達した経顕はさきの譲状の一部を破棄して、改めて小林上荘などを入道経方に与えた。それがすなわち口絵の譲状なのである。

荘園領主の間では、時にはこのように紛争も交えながら、荘園は伝領されてゆくのであるが、その対象となるものは、この時代ともなれば、簡単にいえば一定量の年貢と公事であるにすぎなくなっていた。農民によってその年貢や公事がどのように生産されているかといったことは、ほとんど荘園領主の関心の外であった。それは寄進地系荘園が当初からもつ荘園の性格の一面でもあるが、鎌倉時代初期に地頭が設置され、そして鎌倉時代後期にはじまる社会的変動のなかで、とくに荘園の経営に熱心な領主を除けば、個々の農民を荘園領主が把握することなど思いもよらぬことになった結果でもある。しかも、小林上荘が、経方と阿賀分三〇石とに分けられたように領主の間でも分割して伝領される場合も多く、荘園の支配はしだいに土地との連りをなくしていった。荘園領主勧修寺家と小林上荘の個々の農民とは、この段階になると直接にはほとんどなんの交渉もなかったであろう。いわんや伝領をめぐる勧修寺家内部の紛争など、荘園の農民にはなんのかかわりもないことであった。

これに対して、村とは、農民たちが現実に生活している地域をさすが、律令制下でも荘園制の盛時にも、村はそこに生活する人々の自主的なまとまりをもつことはできなかった。律令制下では、農民は戸に編成され、五〇戸一里に機械的に構成されていた。荘園制の盛時にも、農民は名主職など荘園制的な上下の身分秩序に編成され、農民相互で横の連帯をもつことは困難であった。これらのことは第一巻でくわしく述べたところである。ところが鎌倉時代後期にはじまる社会的変動のなかで、作人(さくにん)の成長がすすみ、直接耕作に従事する農民が作人として自立した生活を営むことができるようになると、ようやく村を生産や生活の単位としてまとめ得るようになった。そうなると村とは、たんなる地名ではなく、あるいは荘園のたんなる下部組織ではなく、そこに住む農民の組織として登場してくるようになる。荘園とは、農民の生産や生活とは関係のない単位である。これに対し、鎌倉時代後期からあらわれはじめる村は、まさに農民の生産と生活の単位であり組織であり、さらにいえば耕作農民を主体とした自治的な組織をめざすものでもあった。