(いぼひがしこじょうあと)

【考古】

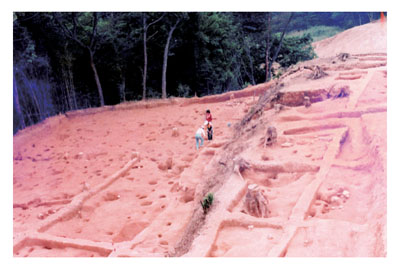

保見地区の保見町東古城・北山に所在する中世城館跡で、南に飯田街道が通る沖積低地を臨む標高112~117mの丘陵上に築かれている。昭和56(1981)年の伊保中学校建設に伴う発掘調査で、主郭から掘立柱建物跡4基・柵列3基・土坑・溝、副郭から掘立柱建物跡4基・柵列3基・井戸3基・通路・焼土面(2面)などが検出された。遺物は、15世紀後葉~16世紀中葉の古瀬戸後期から大窯第2段階の瀬戸・美濃窯産陶器を中心に、土師器および若干数の輸入陶磁器・山茶碗・焼締陶器・鉄製品・石製品・銭貨・近世陶器などが出土している。出土遺物の年代から城の存続期間が15世紀後葉~16世紀中葉であったこと、また副郭で検出された焼土面上に主郭の拡幅部が及んでいることから城の存続期間中に火災に遭っていることが明らかにされた。地元の『伊保之記録』(小出柳意編 寛政4〈1792〉年)は、伊保には西の城と東の城が存したとし、「東の城主は三宅加賀守。松平右兵衛佐様攻め寄せ、徳田ノ山より火を掛け焼き払う。此の節、蔵王山の御社共に焼失す。これに依り右兵衛様、蔵王御再建の由、言い伝う」と記し、さらに焼失した蔵王大権現(現射穂神社)については、「本社再建永正七庚寅年松平右兵衛佐様御建立棟札有之 右札ニ勧進沙門三監寺ト有之神主大津三郎左衛門也」とあって、永正7(1510)年に松平右兵衛佐による再建を伝えている。「火を掛け焼き払う」、あるいは永正7年という再建年代は、発掘調査の所見(焼土面の検出、出土遺物の示す城の存続期間)と齟齬していない。ちなみに同記録は伊保西古城について、「西の城主は、平信長公の御家来佐久間右衛門太夫信盛、高三万石。一向宗門乱の時、上意に背かれ、其の節、城も潰れ申す由、言い伝えなり。」と記している。織田信長家臣の佐久間信盛が城主であったこと、信盛が天正8(1580)年の石山本願寺攻めにおいて、その不手際を理由に信長の譴責を受けて失脚し、高野山に追放されたこと、そしてその際に城は廃城になったことを伝えている。ただし西古城と東古城の関係については、何ら触れられていない。

『新修豊田市史』関係箇所:2巻456・502・521・573・588ページ、6巻183ページ、20巻156ページ