(ちょうこうじ)

【古代・中世】

長興寺(地名)にある寺院で、現在は臨済宗東福寺派。所蔵する織田信長像(国指定文化財)はあまりに著名である。その創建は、南北朝時代に中条氏が開山に太陽義冲(1282~1352)を招いてなされたと考えられている。中条秀長による建武2(1335)年創建が伝えられるが、実際にはその甥である中条長秀が開基とされたようである。また、長興寺が室町幕府から「諸山」の寺格に列せられたことにより、秀長が所領を寄進したのが貞和4(1348)年であり、その頃に寺院整備が進められたものとみられる。足利尊氏による利生塔が境内に建てられたとも伝えられる。開山の太陽義冲は筑前(福岡県)出身の臨済宗僧侶で東福寺の円爾(聖一国師)の法系に連なる。長興寺の開山になった後、転じて京都の東福寺・南禅寺の住職を歴任しているが、貞和5年に制作された義冲の頂相(県指定文化財)が長興寺に残されるなど関係の継続が見出される。三河では実相寺(西尾市)の住持もしている。その後、義冲の弟子瑞岩義麟なども入寺しているが、長興寺の歴代については克明にできないところも多い。永徳元(1381)年・同3年には寺院規式が定められ、住職や僧侶、坊舎の実態があったことが知られる。至徳元(1384)年に中条長秀が没するが、境内に残る五輪塔が長秀の墓と伝えられる。また、応永28(1421)年に寄進された涅槃図(国指定文化財)、翌年に制作された三十三観音像(県指定文化財)といった注目すべき絵画史料から当時の信仰の一端がうかがえる。天文23(1554)年には今川義元により寺領が安堵され、あわせて禁制七箇条が与えられた長興寺であるが(禁制の条文に「無縁所」と記されることも注目される)、永禄10(1567)年の織田信長勢による高橋郡乱入で荒廃し、その後、信長の家臣であった余語勝久により再建された。信長一周忌にその画像を寄進した余語正勝は勝久の兄とされる。

『新修豊田市史』関係箇所:2巻351・540・634ページ

【近世】

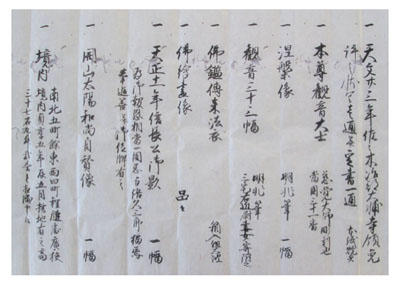

中世に「諸山」の格式を与えられていた長興寺は、慶長9(1604)年5月に徳川家康が公帖という文書で住持を任命するなど、なお高い格式を保持していた。しかしそののち、歴代の将軍から寺領朱印状を与えられることはなく、寺が寛永3(1626)年に挙母藩に提出した届では67石余、同時期とみられる「三河国村々高附」では寺領24石余とあり、寺領削減にあったかとも考えられている。寺にはまとまった近世史料は伝来しないが、たとえば『鸚鵡籠中記』によると、挙母藩で家中騒動があった際に、藩士の自害の場になるなど、近世においても特別な意味をみとめられた寺院であったらしい。同寺は、今日もっとも著名な織田信長の画像を伝えていることでも知られている。やはり寺外の史料となるが、天明6(1786)年頃の什物等書付(写真)は、現時点でこの画像の存在を示すもっとも古い記載を含む。ほかの史料ではうかがい知ることの難しい周辺地域に散在する小規模な長興寺末寺についても記載しており、貴重な史料である。なお三河の中世史料には、田原市所在の中世以来の有力な曹洞宗寺院である長興寺がしばしば見受けられるので、注意して区別する必要がある。

『新修豊田市史』関係箇所:3巻649・704ページ、8巻545ページ