幕府の置かれた鎌倉に向かう鎌倉街道上道(かみつみち)と呼ばれる道が町屋を通り、周辺では市が立っていたようです。高倉の高福寺(こうふくじ)(廃寺)には、鎌倉時代製作の不動明王の画像が伝えられてきています(市指定文化財)。16世紀に入り後北条氏が関東を制覇すると、市域も郷村(ごうそん)という単位でおさえられていました。北条氏康(ほうじょううじやす)の時代につくられた「小田原衆所領役帳(おだわらしゅうしょりょうやくちょう)」永禄2年(1559)には、六郷領(ろくごうりょう)として臑折(すねおり)、御宿隼人佑領(みしゅくはやとのすけりょう)として広野(ひろや)、布施弾正左衛門領(ふせだんじょうざえもんりょう)として藤金、玉縄衆知行(たまなわしゅうちぎょう)として富野(とみや)の名がみられます。これらの地では、弘治(こうじ)元年(1555)に検地が行われました。脚折白鬚神社の天正(てんしょう)2年(1574)銘札(めいさつ)(市指定文化財)によると、この時期市域には、脚(臑)折、太田ケ谷、針売(はりうり)、和田、高倉、大六道(おおろくどう)、小六道(ころくどう)の村々があったことがわかります。ほかに、発掘調査や江戸時代初期の絵図から、高倉(古屋敷)、三ツ本村内さかさき、三ツ木元屋敷、太田ケ谷(本村)、などに集落か存在していたことがわかりました。西部は、武蔵七党の内の児玉党からでた浅羽氏と結び、東部は、川越の扇谷上杉氏(おうぎがやつうえすぎし)との関係が深かったようです。

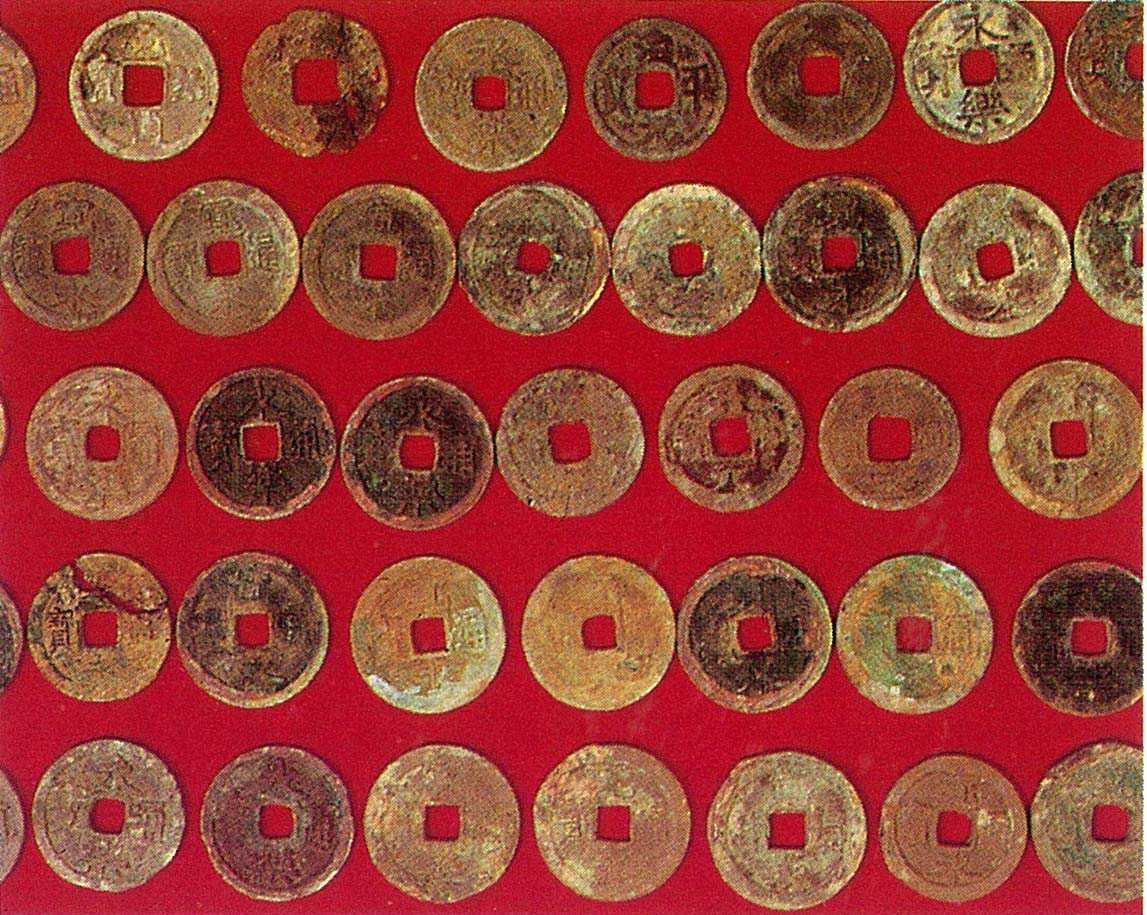

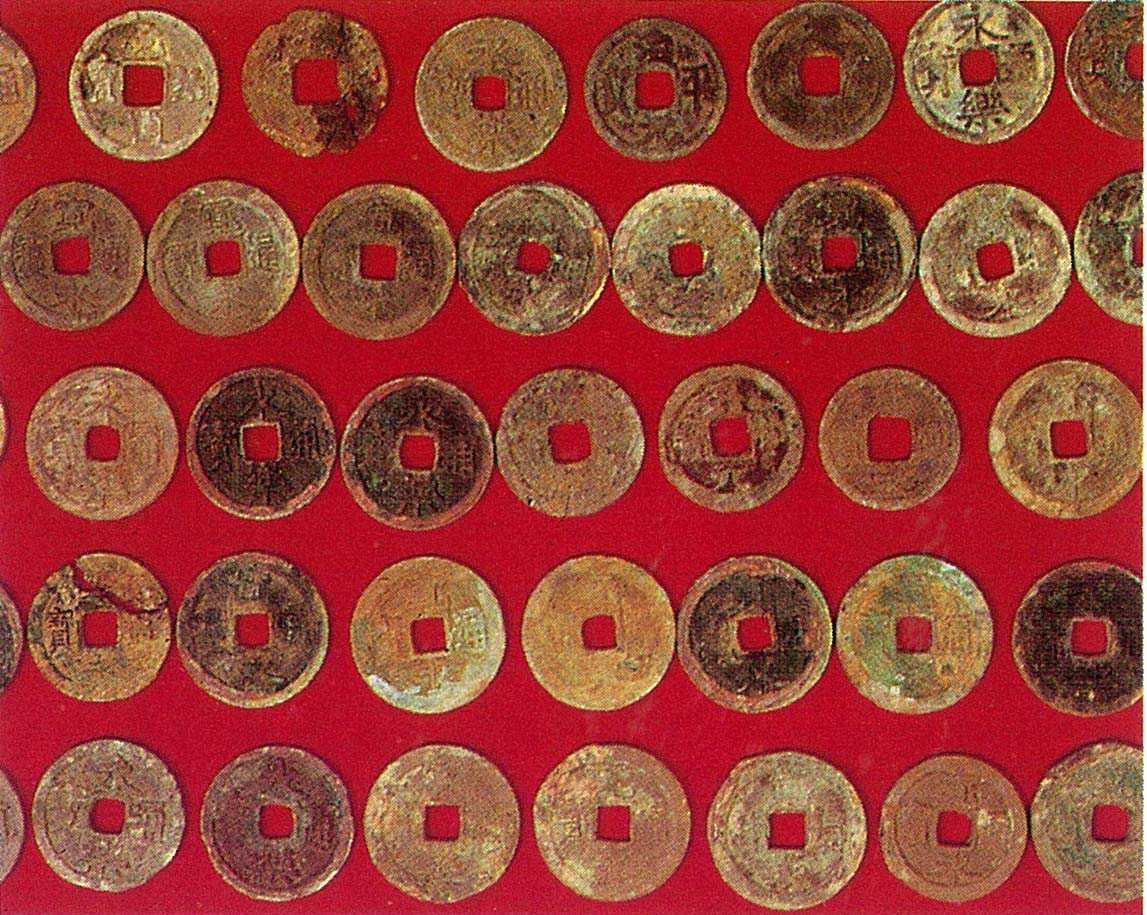

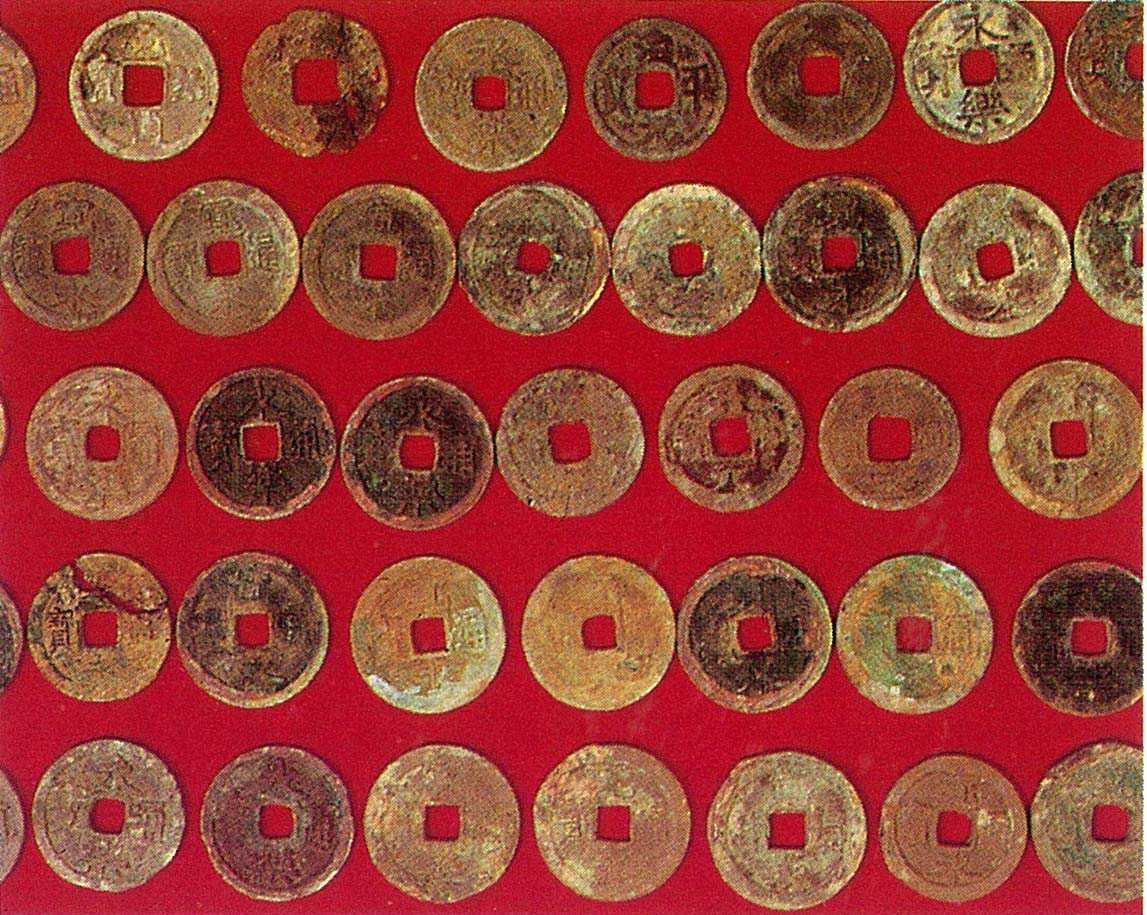

お寺山遺跡から出土した貨幣

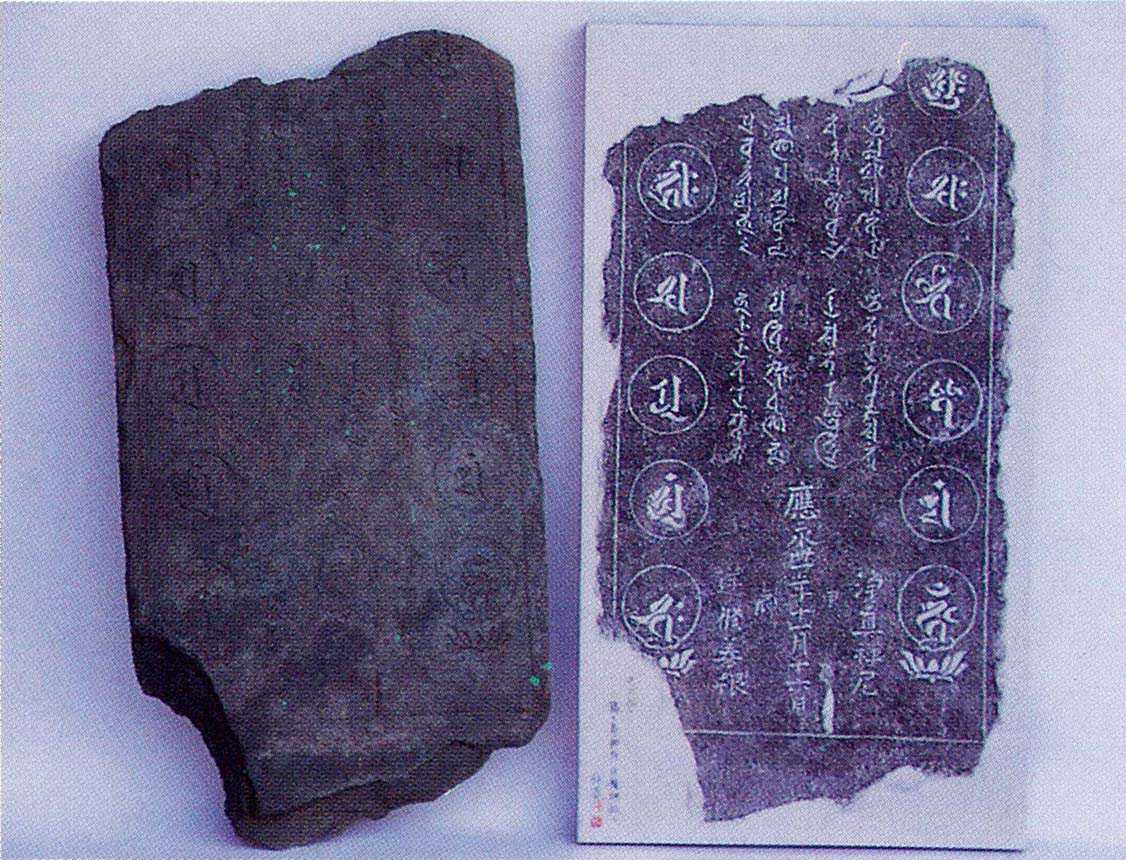

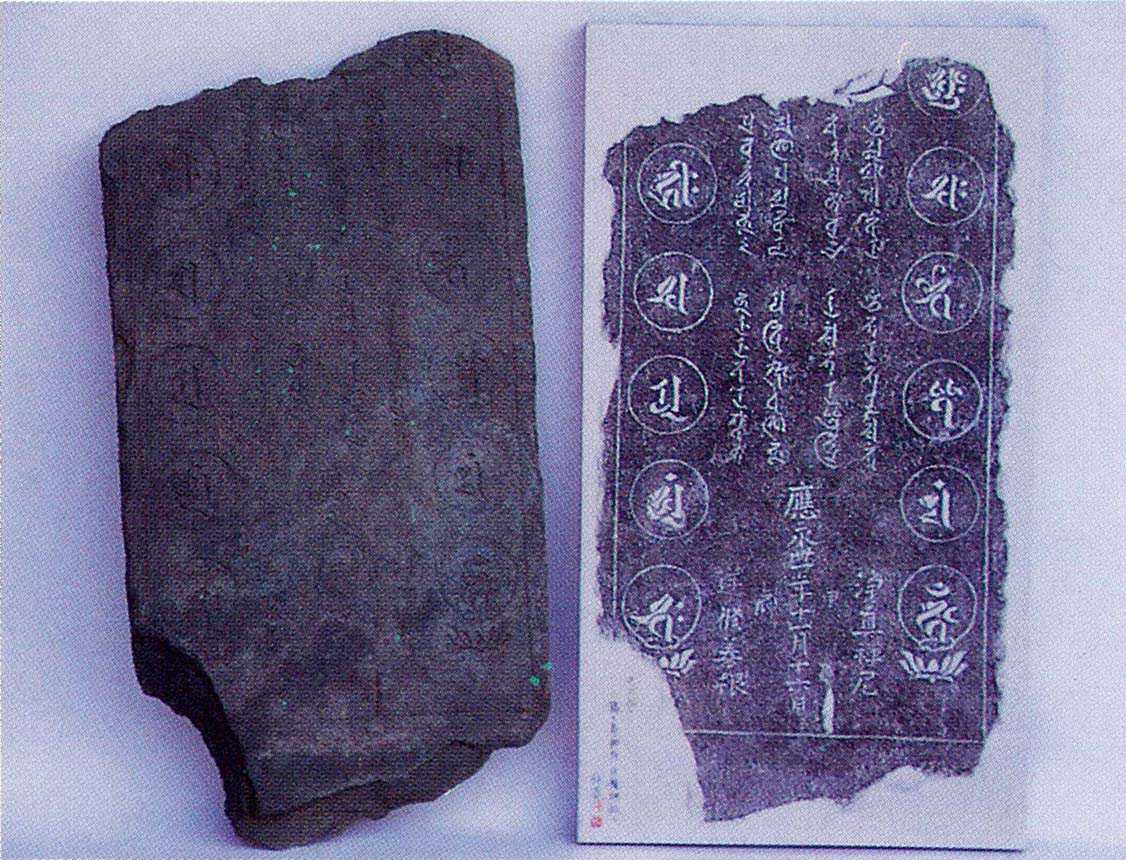

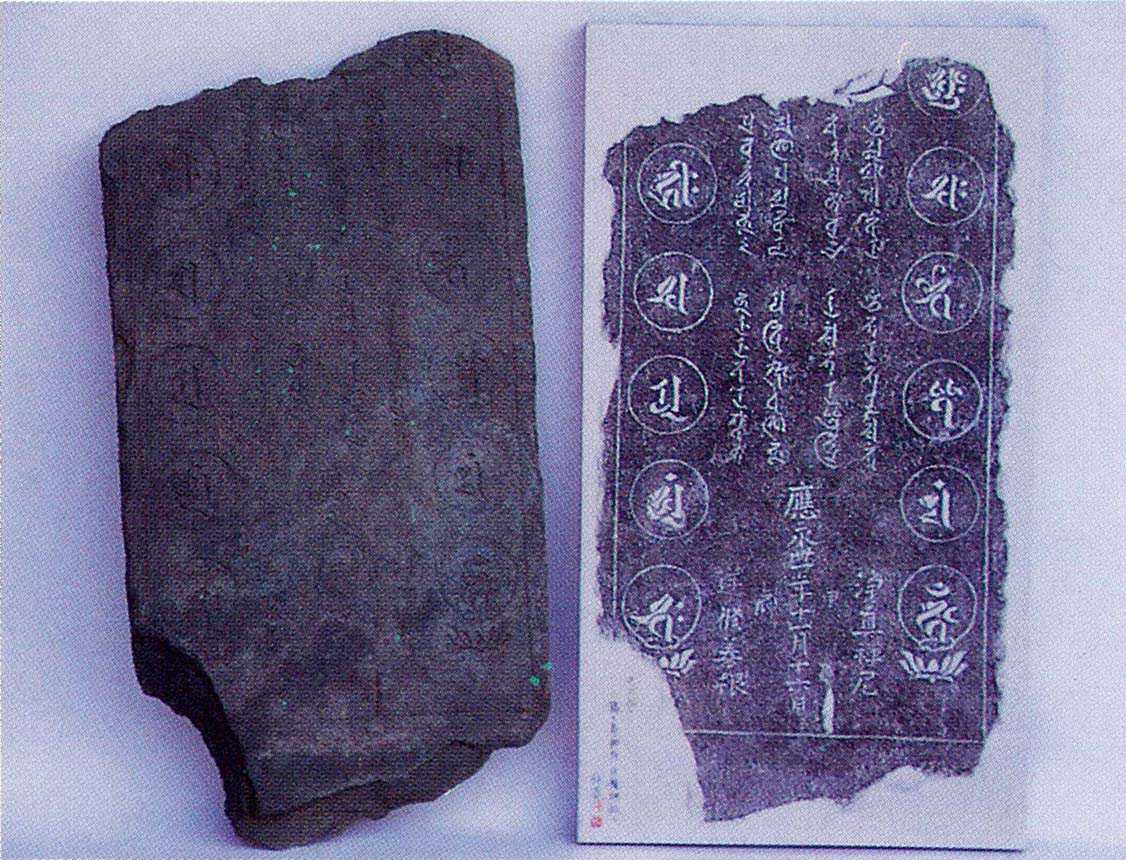

十三仏板碑(脚折白鬚神社)

応永31年(1424)

※板碑(板石塔婆)

供養のため造立された石の塔婆で鎌倉時代以降とりわけ14世紀頃数多く作られました。県内では秩父地方や小川町から産出した緑泥片岩(りょくでいへんがん)(青石)が用いられました。