明治11年、村は再び行政区画として復活しましたが、明治17年、再び村の独立は失われ平均5町村、500戸を基準に連合することになりました。このとき、市域では14の村が連合して上広谷村連合となりました。連合戸長役場は、当初上広谷村に予定されていましたが、結局連合村の中央に位置する脚折村に置かれることになりました。一部を除き、現在の市域はこの連合と一致します。明治22年には町村制が施行され、経費負担や役場事務の増加等を背景に、町村の大合併が行われました。それまでに全国に7万以上あった町村は、合併により1万3千あまりになりました。上広谷連合でも、このとき14の村々がそのまま合併し、鶴ヶ島村が誕生しました。村名「鶴ヶ島」は、相生の松に鶴が巣ごもったといういわれをもち、昔からこの地方で名のよくしられていた旧脚折村の小字の名前を採用しました。

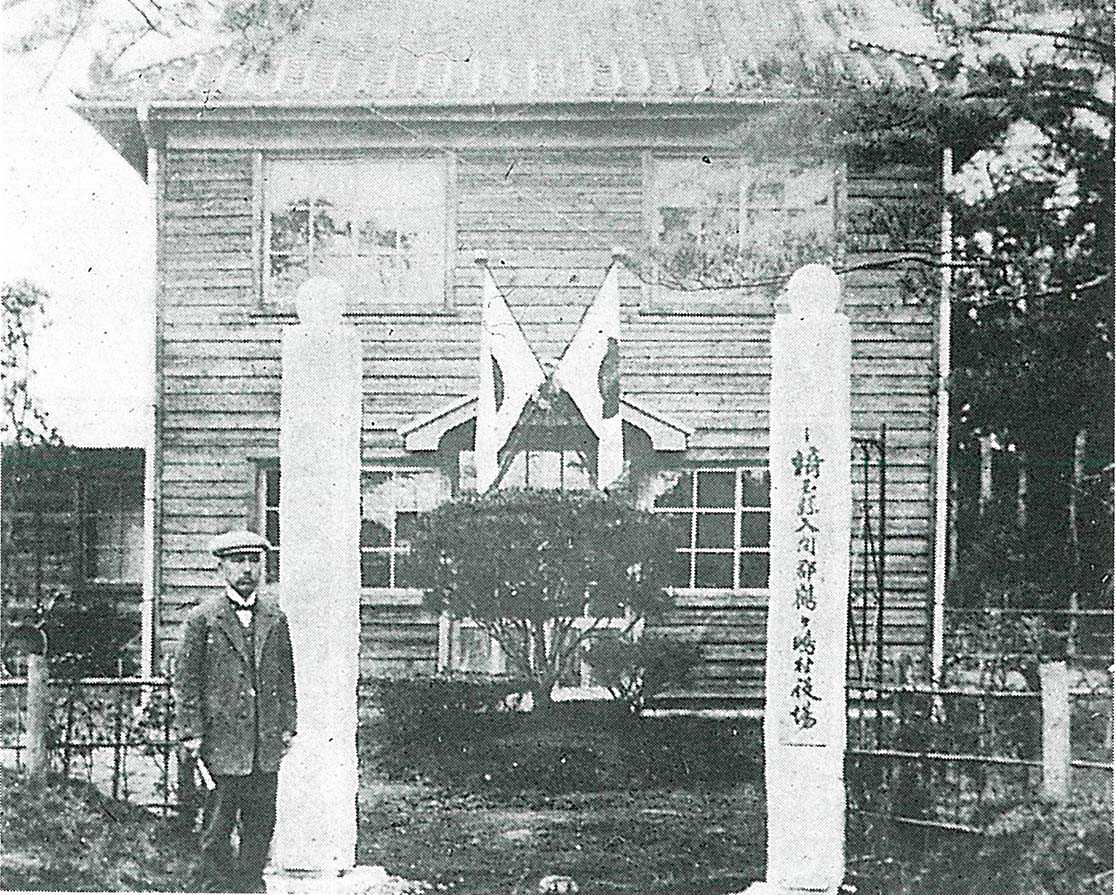

鶴ヶ島村役場庁舎

幕末の開国以来、対外関係はこきざみに緊張を続けて来ましたが、日本が大陸に進出するに至り、外国との大きな衝突は避けられないものとなりました。明治6年から徴兵制がひかれ、村からも兵士が生まれていきました。明治27年に勃発した日清戦争には、村から15名の出征者(内1名戦死)が確認されています。また同37年からの日露戦争では、81名が出征激戦を物語るように9名が戦病死しています。戦争には村の人達も無縁ではいられませんでした。

藤金富士塚

※富士講は富士山信仰を背景に成立し、富士山へ登ると災難から免れると信じられ、富士の山容を模倣した富士塚が築かれました。藤金地区では明治期に活動が活発でした。

明治期の主な物産は、米や麦などの農産物のほかは、繭(まゆ)、生糸、薪炭、茶等でした。とりわけ養蚕は、大正年代村内の繭生産額は、全農産物の約2分の1を占めるまでになりました。その後、繭価の暴落などがあり深刻な打撃を受けましたが、生産は着実に増加していきました。太平洋戦争中には、生産量2万貫となり、これは入間郡内で第1位でした。なお生糸は昭和8年まで日本の輸出のトップであり、その主な輸出先はアメリカでした。茶は、江戸時代から畦畔に植えられていたもので、横浜開港に伴い、ニューヨークにわたった水富(みずとみ)村(狭山市)出身の商人の活躍や地の利をいかし、やはりアメリカにむけて大量に輸出されました。茶は、明治10年代までは主要輸出品であり、狭山茶の産地として村からも茶は輸出にまわされたものと思われます。

大正12年9月1日の関東大震災は、鶴ヶ島村民にも大きな衝撃を与えました。地震の揺れ方は、余震ですら「坂戸から家に帰るまで数回自転車から落る」ほどでした。建物、家具、墓石等様々な被害があり、土蔵(どぞう)の破損がいちばん多かったようです。デマもとびかい、村の各地区でこん棒、竹槍(たけやり)、日本刀などをもって警戒にあたりました。

明治から昭和初年にかけて、坂戸・飯能間、越生・川越間に乗合馬車が通り、大正末年頃からは、村内を乗合自動車が走りました。大正年間に東上鉄道(現東武東上線)が開通し、昭和7年には鶴ヶ島駅が開設し、高麗川の砂利運搬のために越生鉄道(現東武鉄道越生線)が営業を始めました。

戦争の拡大は、村に大きな打撃と変化をもたらしました。昭和15年に、陸軍坂戸飛行場用地として大塚野新田(おおつかのしんでん)のすべてと五味ケ谷の一部が買収されました。人々は脚折の北部と五味ケ谷の内に移住しました。飛行場によって分断された戸宮は、昭和17年に勝呂村(坂戸市)に編入されました。坂戸飛行場は、昭和16年に完成し、場内では、操縦訓練が、後には南方への人員や物資の輸送などが行われました。周辺では飛行機の撃墜、墜落事件が起こりました。昭和20年に入ると、米軍機による空襲が激化し、陸軍航空士官学校は満州へ疎開しました。敗戦後11月までアメリカ軍が駐留していましたが、引き上げたあとに開拓が行われました。戦争中、村民は様々な不便を強いられましたが、農村に対しいちばん求められたのは食糧の増産でした。昭和17年から農地開発営団によって、脚折、藤金などにまたがる地区が開拓され、開拓地は「共栄」と呼ばれました。その一方で、村からも多くの青年が戦地に送られて行きました。満州事(まんしゅうじ)変以降の戦病死者は250名以上にのぼり、出征者は、戦没者から逆算すると千名弱と推定されます。多くの犠牲をはらって、昭和20年8月15日太平洋戦争はおわりました。

開墾風景(昭和5年)