写本 ~手書きの魅力~

写本とは、文字通り人の手によって書き写された本のことです。

洋の東西を問わず印刷術が普及する以前には本は筆写されていましたが、商業出版が軌道に乗り始めた近世以降にもさまざまな理由で写本は制作され続けました。

筆写の過程で、誤読、誤字脱字などが生じやすく、また、書き加え、書きかえなどの編集をしていた可能性もあり、書物伝来のうえで写本ならではの特徴的な歴史を垣間見ることができます。

ヨーロッパの写本

ヨーロッパでは15世紀半ばにグーテンベルクにより活版印刷が発明されるまで、パーチメントやヴェラムに美麗な彩色をほどこした装飾写本が数多く制作されました。

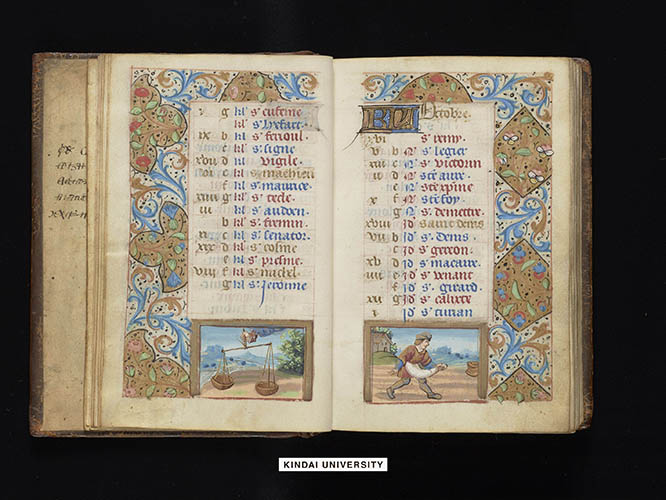

中世写本『時祷書』

時祷書とは、中世において聖職者でなく一般のキリスト教信者によって用いられた日常のお祈りの文章を記したもの。このお祈りは、聖母信仰を基調としており、聖務日課として定められた定時課の際に捧げられる祈りや、祝祭日を示した教会暦、死者のための祈りなどから構成されています。

印刷本以前の時代にあって時祷書はもっとも広く流布した書物でした。

和歌の書物

日本では、平安・鎌倉時代という貴族文化が栄えた時代から趣向を凝らした華麗な料紙に筆墨で書かれた和歌の典雅な写本が多く制作されました。

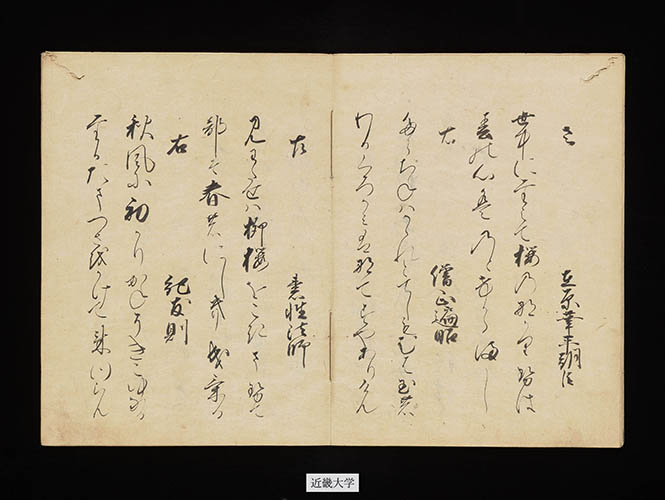

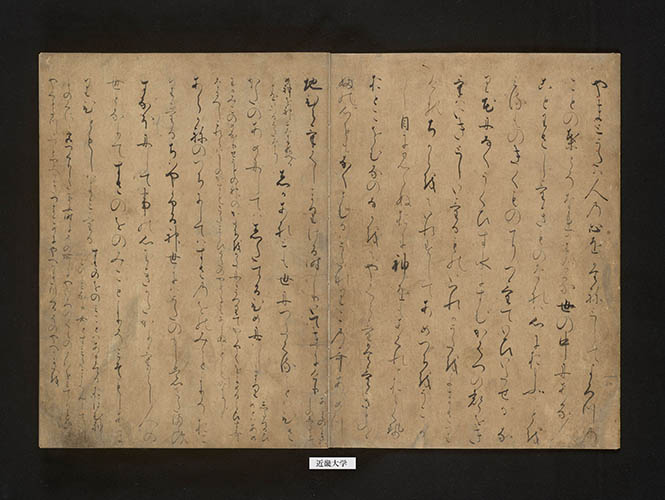

古今和歌集 20巻

『古今和歌集』は平安時代前期に編纂された最初の勅撰和歌集。延喜5(905)年の醍醐天皇勅命により、紀友則、紀貫之、凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)、壬生忠岑(みぶのただみね)が撰者として編集にあたりました。その構成は以降の勅撰和歌集編纂の範となり、優美繊細で理知的な歌風は、物語・日記・俳諧など日本のあらゆるジャンルの文学に多大の影響を与えました。

本書は、藤原定家校訂本(定家本)系統の伝本のうち、嘉禄2(1226)年書写本系統の書写本。定家自筆本は子の為家へ、為家からその子冷泉為相へと伝授されました。真名序がなく、為家が仮名序に「あさかやま」の歌を書き加えているところに特色があります。「巻第一

春哥上」の第21首より第29首までが欠けているものの、後世最も流布した貞応本と比べて伝流が極めて少ない嘉禄本が20巻を備えて残っている点でも貴重です。

江戸時代後期の古筆鑑定家の古筆了仲による極書が付いています。

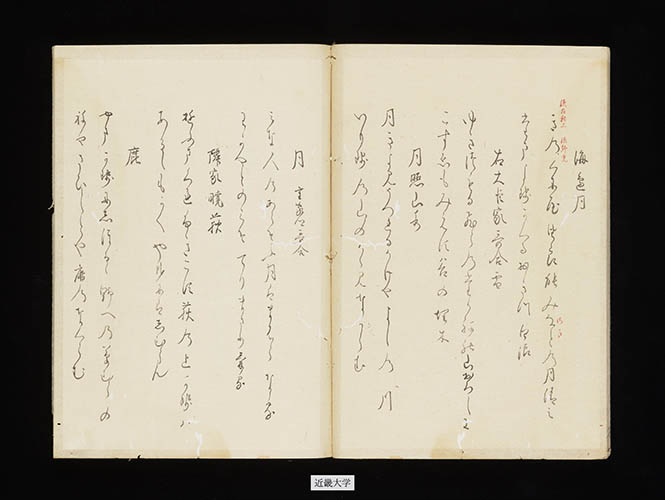

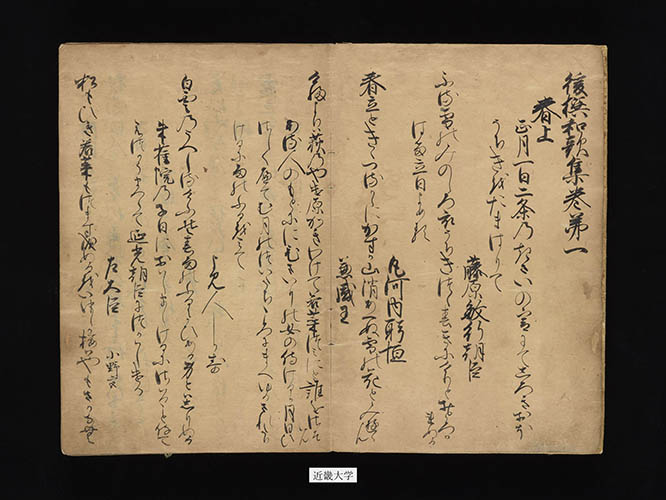

後撰和謌集 20巻

わが国最初の勅撰和歌集『古今和歌集』に次ぐ第二番目の勅撰和歌集。応安2(1369)年写。奥書から、筆者は同年9月当時参議兼兵衛督に在官した藤氏姓の人物、従三位・参議・左兵衛督・丹波権守を兼任した二条為遠であることがわかります。

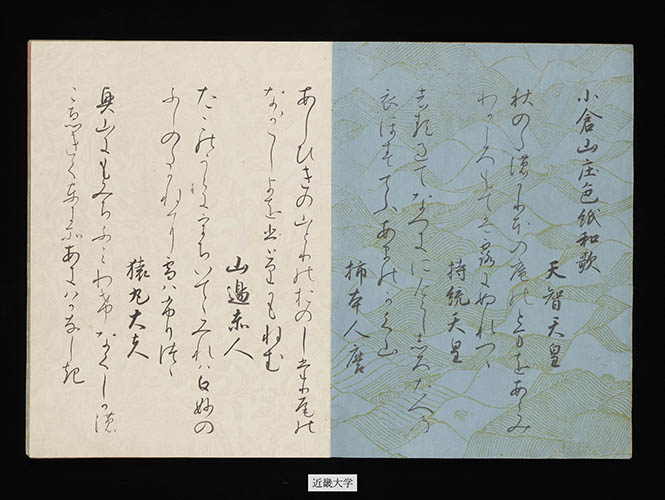

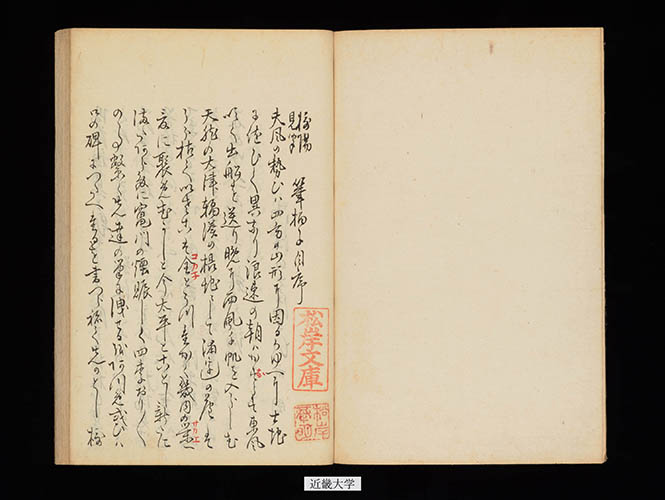

三部抄

「小倉山庄色紙和歌」「詠歌大概」「秀歌之艶大略」「未来記」「雨中吟十七首」から成る。いずれも藤原定家(1162-1241)の作とされる撰歌集および歌論書。奥書花押により、時の右大臣近衛家熙により元禄6(1693)年書写されたものであることがわかります。

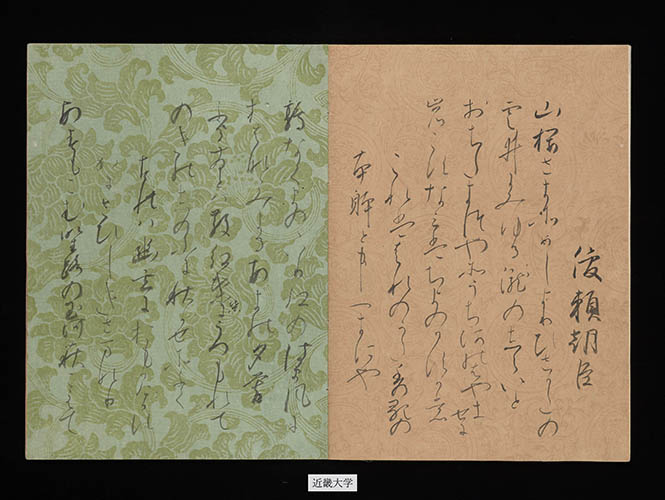

近代秀哥

鎌倉時代前期、源実朝の求めに応じて藤原定家が書いた消息体の歌論書で、定家の歌論を研究する上で重要な作品です。本書の奥書花押から元禄6(1693)年に、近衛家21代当主の基熈により書写されたことがわかります。

日本の絵入り写本

江戸時代に入ってからも、挿絵に朱、緑など彩り鮮やかな色彩と金銀箔・泥をほどこした「奈良絵本」や、紙や絹を横方向につないで長大な画面を作り情景や物語などを連続して表現した「絵巻物」など、絵を鑑賞することを目的に写された書物が数多く制作されました。

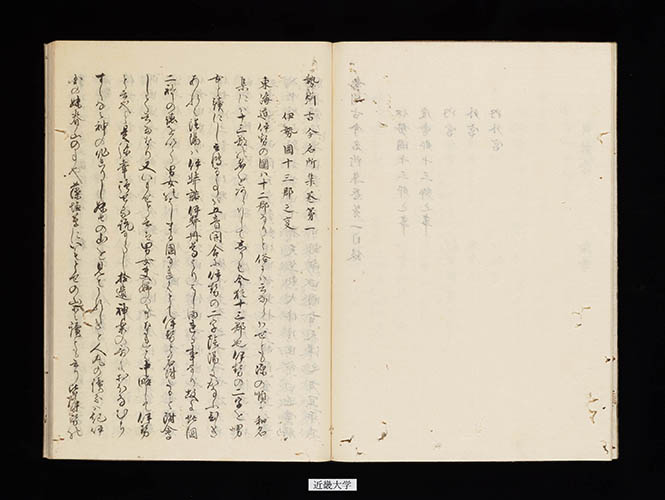

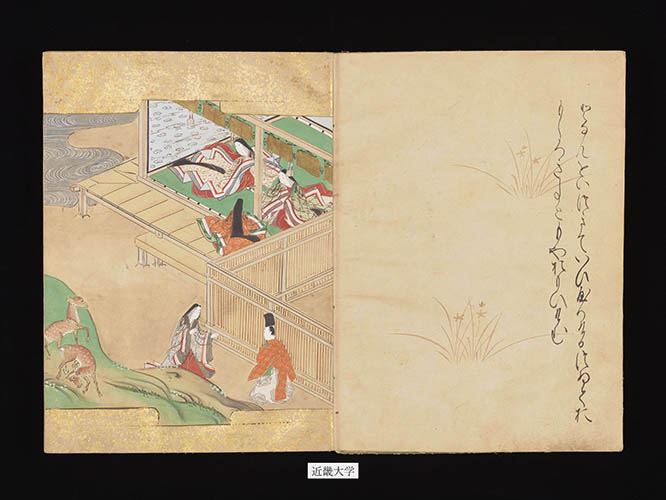

伊勢物語 2巻

平安時代前半に成立した歌物語。日本古典文学のなかでも伝本、異本の多い作品です。『古今和歌集』に六歌仙第一と評された美貌の皇孫在原業平をモデルに、恋愛や交友、失意の流浪、遊興などのさまざまな物語が和歌を中心にして語られています。『源氏物語』など後世の文学作品にも大きな影響を与え、現在に至るまで約千年に渡って人々に愛され、多くの写本や刊本が作られました。

所蔵本は、表紙が苔色地波兎文様金襴(こけいろじなみにうさぎもんようきんらん)、上巻に24図、下巻に22図の挿絵があり、金泥引きの華麗な色彩と詞書きの優美な筆致が美しい奈良絵本です。

奈良絵本『伊勢物語』には、嵯峨本『伊勢物語』の挿絵を真似たものが数多く作成されたといわれています。所蔵本の挿絵も、嵯峨本の挿絵と構図が大変よく似ていることから嵯峨本の影響を強く受けた奈良絵本と考えられます。

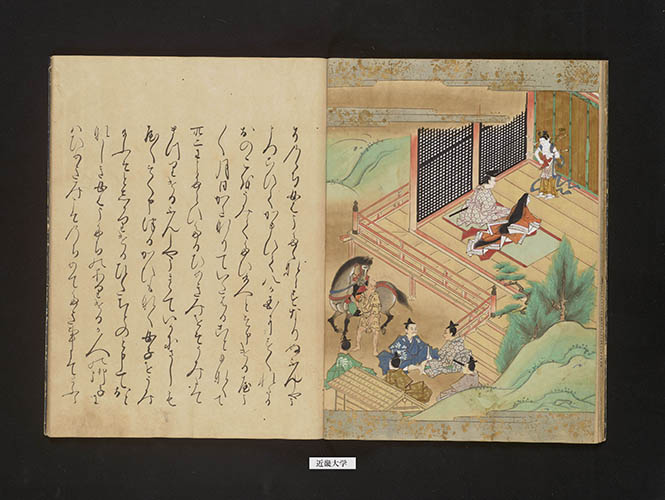

ふんしやう 3巻

お伽草子の代表作『文正草子』を奈良絵本に仕立てたものです。『文正草子』は、『ふんしやう』『ぶんしょう』『ぶんせう』『ぶんしょう物語』などさまざまな名称で呼ばれ、お伽草紙の中でも最も伝本の多い作品とされています。大宮司に仕えていた男が主人から暇を言いわたされるが、その後製塩で成功して長者になるという極めてめでたい立身出世を主題とした物語で、正月の子女の読み初めに用いられました。

表紙は、紺地に金泥で草花模様が描かれた制作当時のままで、見返しに布目金箔を施し、料紙には金泥で下絵が描かれ、挿絵の装束の柄も黒地に黒で模様を描き込むなど細かく施されています。正確な制作年は不明ですが、縦30cm以上の特大型、毎半葉(各ページ)10行、挿絵と詞書が完全に分離していることから、江戸前期頃の制作と推定されます。各巻末には「月明荘」の押印があり、書誌学者でもあった古書肆弘文荘の反町茂雄氏によって扱われた来歴を持ちます。

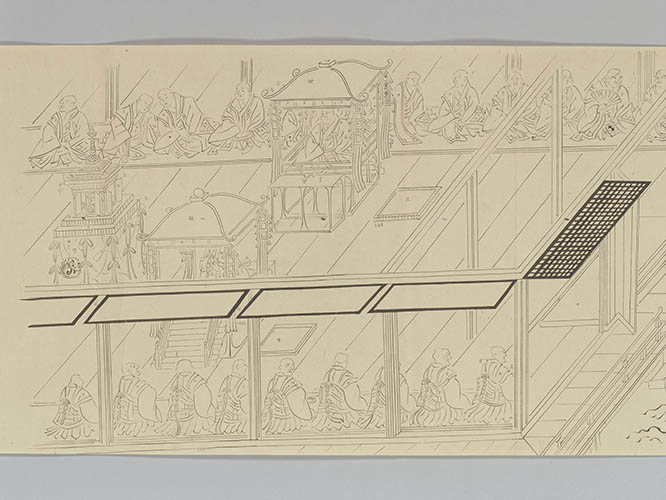

石山縁起 5巻

石光山(せっこうざん)の山号を持つ石山寺は、琶湖から流れ出る瀬田川の西岸に広がる真言宗の大本山です。創建は天平19年(747年)。聖武天皇の勅願により、東大寺の別当だった良弁僧正(ろうべんそうじょう)が草庵を結んだのが始まりと伝わります。

「石山寺縁起絵巻」は、複雑きわまりない制作過程を経て完成までに500年もかかったという史上類をみない稀有な作品で、多くの模本、模写類が連綿と制作されてきました。所蔵する絵巻は、墨の筆線を主体として描かれた白描画で、江戸末期の写しと考えられています。

江戸時代の写本

日本では、広い分野で版本が制作されるようになるのは、近世以降商業出版が軌道に乗り始めてからですが、実録や地方史など写本でないと流通できないテキスト、講義録など一般への流布を嫌うテキスト、また、個人で書物の制作をおこなったテキストなど、近世以後も依然として膨大な数の写本が制作され続けました。

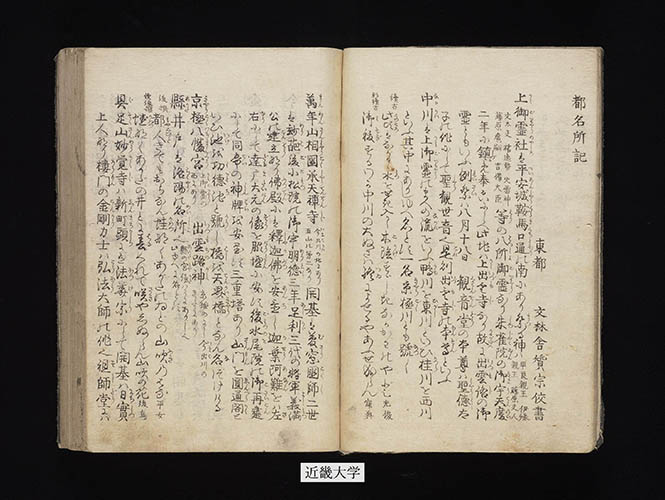

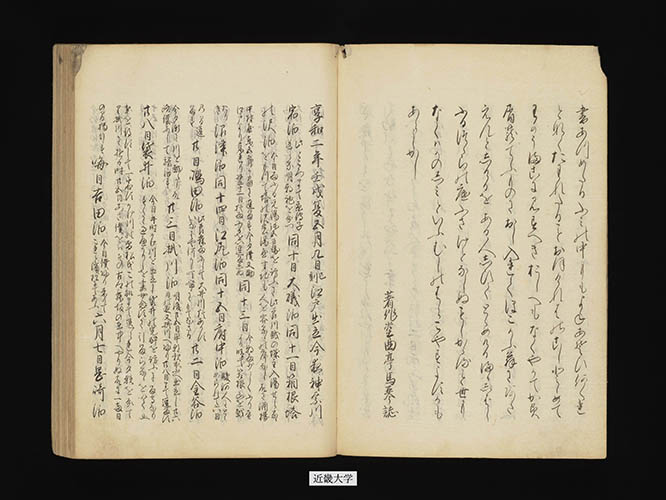

羇旅漫録 6巻

曲亭馬琴は江戸時代後期の読本作者・戯作者。『羇旅漫録』は享和2(1802)年5月から8月にかけて36歳の馬琴が京・大坂へ旅した際の私的な旅行記で、道中で見聞した風俗、流行、古跡等を克明に記しています。享和4年(1804)年には『羇旅漫録』より墓碑、人物伝、風俗の考証など二十余条を選び、挿絵入りの随筆『簑笠雨談(さりつうだん)』が刊行されていますが、『羇旅漫録』は明治18(1885)年の木版による版行をみるまでもっぱら写本で流通しました。

摂陽見聞筆拍子 10巻

文化9(1812)年頃成立

江戸時代後期の歌舞伎作者で随筆家の浜松歌国は大坂に関する文芸・演芸・風俗などの考証随筆に優れた才能を発揮しました。

本書は大坂の地誌や歴史などを随筆風に書いた『摂陽落穂集』(文化5年序)の続編として編まれました。

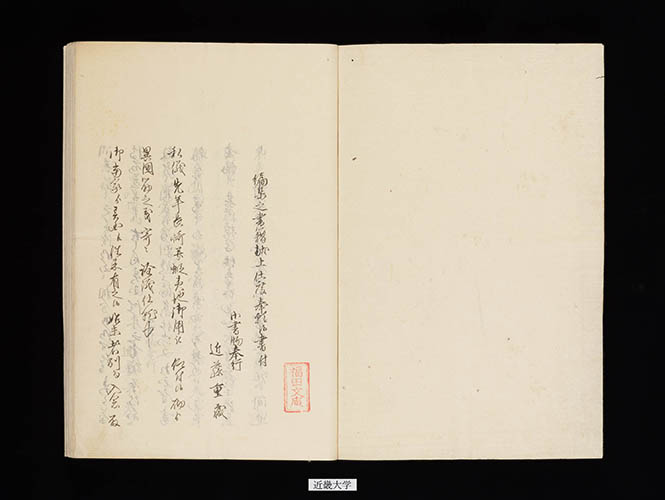

外蕃通書

『外蕃通書』は江戸幕府が諸外国と交わした書簡を国別・時代順に収録した外交文書集。朝鮮、オランダ、明等当時関係のあった13カ国を網羅しており、江戸初期から中期にかけての初期幕府外交の貴重な史料です。編者は幕臣の近藤守重(重蔵)で、文化5(1808)年から文政2(1819)年まで江戸幕府の御書物奉行の任にあったときに紅葉山文庫所蔵の外交文書を中心に編纂して幕府に献上しました。献上本は内閣文庫に架蔵されています。

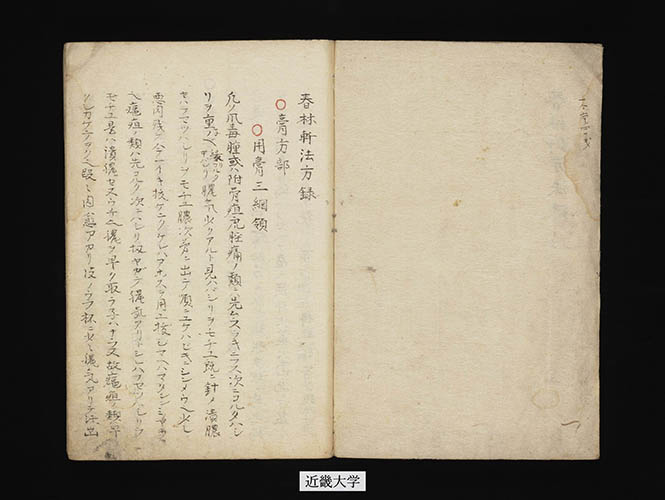

春林軒法方録

華岡青洲は江戸時代末期に全身麻酔による外科手術に成功した医師。春林軒は青洲が開いた住居兼病院・医学塾で門人の数は2,000人あまりに及びます。華岡青洲の著述で刊本になったものはなく、いずれも門人の筆録で筆者本として伝わりました。そのため、同名にして異書また異名にして同書があり、伝写を重ねるにつれ誤謬・脱落・省略があり、さらに時代によって内容に出入りがあり錯乱しています。

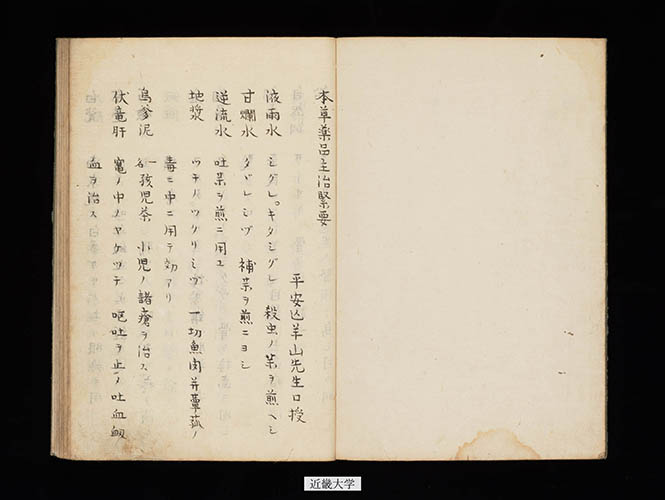

本草薬品主治緊要

本書は、天保5(1834)年に山本亡羊の口授を平安読書室の塾生が記述したものです。平安読書室(山本読書室、亡羊読書室)は、江戸時代後期から明治にかけて約120年にわたり儒医山本家が主宰した京都油小路五条にあった家塾です。天明6(1786)年に山本家7代封山が西本願寺を退任後、文如(もんにょ)上人に与えられた学問所を自邸内に移して読書室と称しました。封山の次男で小野蘭山の門人であった亡羊は本草学、医学、儒学を講義し、邸内に薬草園を備え、物産会や採薬を行うなど本草家として名を成し読書室を発展させ、高名な門人を多数輩出しました。

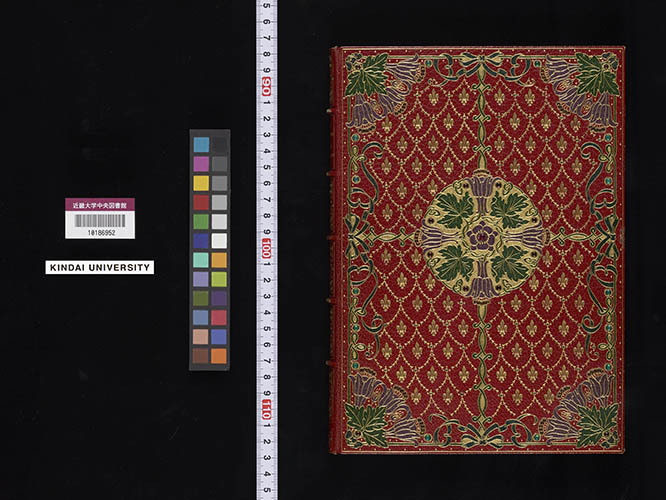

宝石本

宝石本は20世紀の初頭にイギリスで流行した表紙に宝石の類を嵌め込んだ製本のことで、サンゴルスキー=サトクリフの工房を中心に、数百冊が作られたと推測されています。