縄文時代中期まで続いた円筒土器文化が終ると、縄文人は西桔梗の南、守田の山に近い沢の、南に面した台地に移り住むようになる。これがE2遺跡である。この遺跡からは六基の住居跡が発見された。これまでの住居跡は平面形が楕円形か方形に近い竪穴住居であったが、この時期になると五角形で、あたかも将棋の駒の形をした竪穴住居跡である。六基の長軸がいずれも南北方向に向いている。竪穴住居の壁面は黄褐色ロームを切り込んで、粘土の床が堅く踏み固められていて、住居の中央より南に、石組の炉が設けてある。この石組も方形か円に近い形で、やや偏平な自然石を縦に並べているが、ある住居の炉は一部を二重囲いにしている。柱穴は五本、七本というように、将棋の駒形の各頂点部に一本ずつと、住居壁に並行して四本か六本の柱穴が床面に残されている。柱穴からは柱を立てて固定した様子が、穴の周囲の堆積土によってわかるが、柱を埋め込んだ部分が垂直な円柱状になっており、その部分は土がさらさらとして軟かく、それを固定した周囲の土は堅く、柱の安定をよくするために、石で固定しているものも見られる。柱の太さは一五ないし二〇センチメートルで、この遺跡ではどのような材質かはっきりしなかったが、D遺跡では分析ができた。使用木材についてはこのあとD遺跡の部において少しく詳述するので参照されたい。

西桔梗遺跡の発掘状況

この住居跡からどのような家屋が建てられていたかを見ると、あらかじめ建てる位置を沢に近い、飲用に適したわき水のある丘陵に求め、季節的な風向きを考慮して家の方向を決定する。例えば五角形竪穴住居の場合、いずれも五角形の頭頂部が南に向くように配列してある。縄文時代の集落構造は、その集団社会によって、集会場としての広場を中心に住居を配列したり、舌状台地の上の貝塚に沿って、半円形に配列したり、また、ある住居を中心にして配列するなど、地域や遺跡によって異なる。E2遺跡では第2号住居、第3号住居と、第1号住居、第4号住居、第5号住居、第6号住居が並び、その間に空間地帯がある。第4号住居と第5号住居は重複していて、第5号住居のあとに第4号住居が建てられている。住居跡の配列から六戸の住居が集落を構成しているようにも見受けられるが、4号と5号に見られる重複関係は、時期的な違いを示すもので、これをそのまま集落の形態と見ることはできない。また、第3号住居と第4号住居には炭化材があって、火災によって焼失した可能性がある。第3号住居の炭化材は、竪穴の北東部分に分布して、竪穴の外側から入り込んでおり、この住居の柱穴と壁面には一定の距離がある。これは、上屋構造と竪穴壁の間に連続する住居壁構造があったもので、住居壁は竪穴の周縁の外側に組み立てられていたと見られる。住居壁が竪穴住居跡の外側にある場合、竪穴の掘り込みの縁から五〇センチメートル程外側に離し、住居を囲むように柱を立てていることがある。第3号住居の場合は、七〇センチメートルから一メートル程度離れて柱穴様のピットがある。発掘の結果、外側の住居壁が黒褐色土に立てられていた場合は柱穴がはっきりと残らないので、土の状況から住居構造を再現するのは難しい場合もある。内部構造は、五角形竪穴住居の場合、炉が中央より南側の頭頂部に近い位置にある。水野正好は、炉の位置と間取りについて論じているが、その所論によれば、炉と柱穴と柱穴との間取りが、主人、妻、子供の場を示していたかもしれないといい、この住居跡の場合は、六戸とも入口が五角形竪穴の頭頂部と炉を直線で結んだ位置にあり、炉の位置から見て北向きないし北東向きに入口が設けられていたと見ることもできるともいっている。入口は方位と関連なく設けられることもあるが、日の出から日没に至る太陽の方位や季節的に強風に見舞われる時の風向きなど生活慣習上の常識となっていたものであろう。ただし、竪穴住居全般に、入口がどこにあったかを知るのは困難なことである。家族構成と家屋面積の関連について、古建築学者の関野克教授は、千葉県の姥山貝塚の住居例から、一人当り二・四平方メートルという説を立て、また、福岡の竪穴住居跡の拡張が一回当り三平方メートルであったことから、おおよそ一人当り三平方メートルが所要面積であったと考えている。この基準で家族構成を算出すると、第3号住居跡は五・二人となり、従来からいわれているように、縄文時代の家族数は、多くて一二人、平均五、六人で、E2遺跡も例外でないことがわかる。

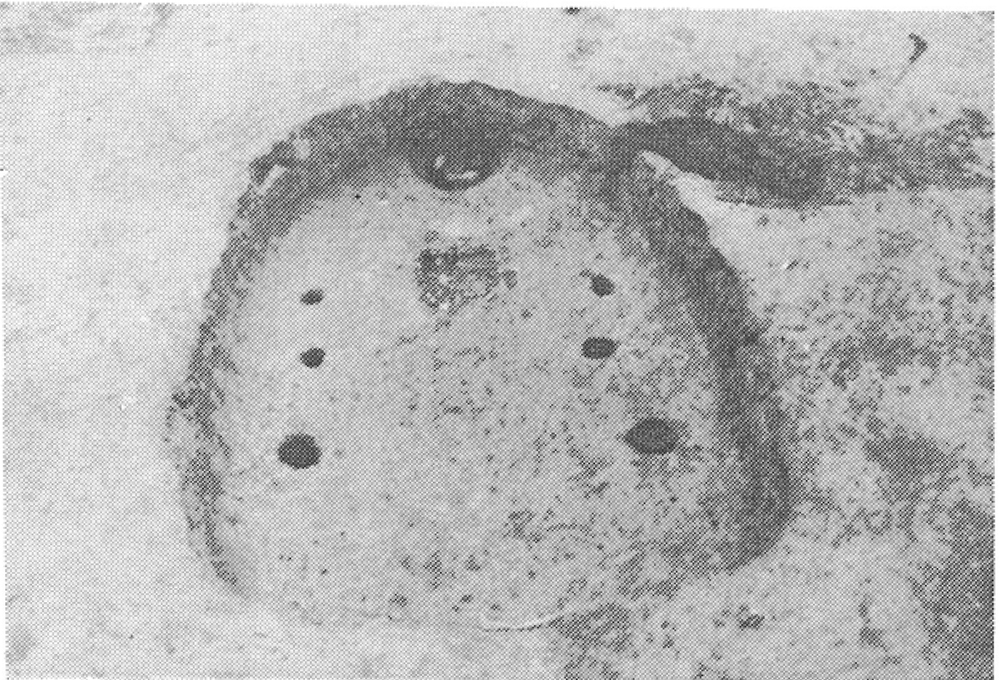

西桔梗E2遺跡の住居跡(昭和47年調査)

縄文時代中期後半の遺跡で、E2遺跡の東にあるD遺跡では竪穴住居跡二基と、土壙五基が発見されている。この遺跡はE2遺跡と同様、沢に沿って約四〇〇メートルの距離にあり、両遺跡は時代的にほぼ近いが、住居跡などの比較では互いに参考になることがある。住居跡では火災に遭った一号住居跡が現われ、床面などにおびただしい炭化材があって、建築材の種類が明らかになった。住居跡が発見されても、木材や茅葺(かやぶき)など上屋部は腐食して残っていることがないので、どのような木材を用いていたか、また、その家屋構造がどのようなものであったかは不明であった。材質がわかればその種類によって自然環境である植物相もわかる。竪穴住居跡で木質部が残り得る年代は、せいぜい二千年くらいである。弥生時代の泥炭地では保存が良好な状態で発見されることもあるが、三千年、四千年前となると原形は失われてしまう。炭化材も一度熱変化を受けているため、道管や組織、繊維細胞が変質してしまい、種類を判明しかねることが多い。これまでにも竪穴住居から炭化材が出土した例はあるが、発掘中に崩れてしまうか、あるいは微量のために同定ができないでいた。

一号住居跡は沢頭(さわがしら)に近い、南に傾斜する位置にあって、その一〇メートル東に二号住居跡があり、住居の南約五メートルに小屋掛け風の一号土壙と、同じ構造を持つ二号土壙がある。また、住居の西に一〇メートルほど離れて三号、五号、六号の貯蔵用に使われた土壙が直線状に並ぶ。一号住居跡、二号住居跡の東側と北側は発掘予定外であったため、調査できなかったが、この標高二〇メートルから二一メートル線上に、住居跡が分布していることも推察できる。

一号住居跡の平面形はほぼ円形に近く、北東部に入口があり、長軸は北三〇度東、径が四・五メートル、壁の高さは六〇~七〇センチメートルで、竪穴住居としては深く掘り込まれている。中央からやや東寄りの床に、口径二七センチメートル、高さ推定三五センチメートルの土器が埋設されていた。埋甕(うめがめ)と呼ぶが、炉として使用していることもある。柱穴は東側、南側、西側にそれぞれ三個づつあるが、北側にはない。炭化材は入口の住居壁の外と床面、住居壁などに散在し、棟木(むなぎ)や柱と思われる太い炭化材は、入口と竪穴内部に多く、細い枝状のものは壁面と中央に分布していた。炭化材の形状は、太いものでも丸太そのものを使用せず、割って使用しているものがある。入口の炭化材は中心から縦に六等分した径二五センチメートルの太いもので、住居内の壁面などには割木の使用が見られ、木材利用の進歩のあとが認められる。炭化材は太さも長さもまちまちであるが、長さ四〇ないし六八センチメートル、太さ三ないし四センチメートルと七ないし八センチメートルのものが多い。太いものは比較的短かく、住居跡の中央に放射状に分布している。このほか、太い材を中央に、小枝を住居壁に向けて屋根を覆っているものが数例あった。記録して採集したものは六四点で、うち二〇点を北海道大学木材理学教室の石田茂雄教授に同定を依頼した。