桔梗村 明治元年ノ頃ヨリ村中協義之上、旧田ノ形チアル故二ケ所再墾水田ヲ開キ漸次三反歩出来、即今本年ニ至リ六町七反七畝十四歩開懇ス。

石川村 明治七年ヨリ村民共旧田之是アルケ所水田開キ漸次九反歩程出来、即今ノ(明治十三年)水田反別ハ本年ニ至リ四町歩程開墾ス。

と当時の様子を記している。

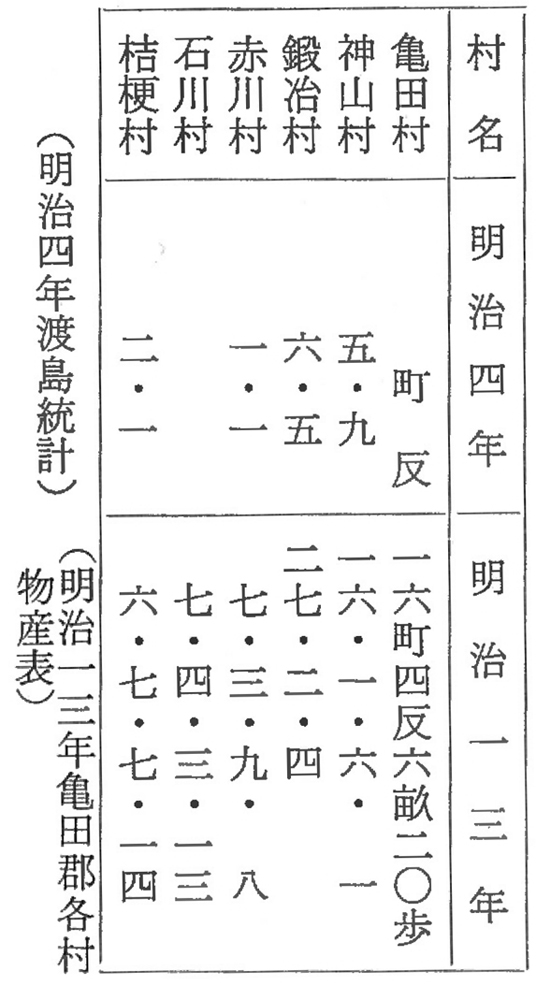

明治4年と13年の各村水田面積

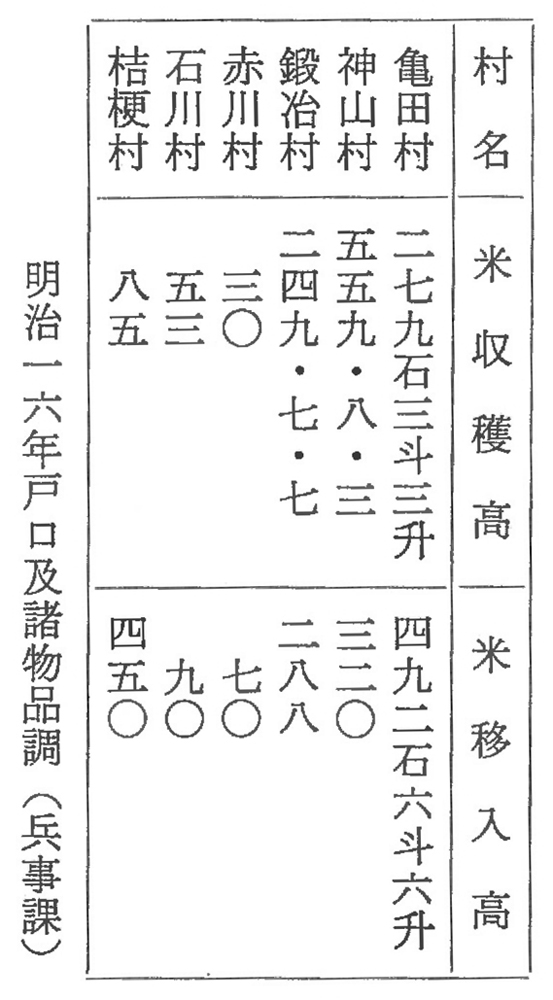

米の収穫高と移入高

また、右の統計でも知られるように、急速に水田面積は増加しているが、米の生産量は少なく、亀田地域住民の需要量をまかなうまでには至らない状態であった。

このように明治初期から十五年ころまでの様子を記すと、非常に順調に水田耕作が発展して行ったかのような感じを受けるが、実はこの陰に農民の文字通り血のにじむような開墾の労苦があったことを見のがすことはできない。『文久三歳御借米覚帳』によれば、鍛冶村のほとんどの者が箱館奉行所より開墾のための借米(米で借りて後に金で返済する)をしているが、不作や箱館戦争の影響により生活難となり、明治十三年までに約半数の者しか借金を返すことができなかった。