昭和四十三(一九六八)年と四九年に調査された縄文時代前期前半から中頃の遺跡で、

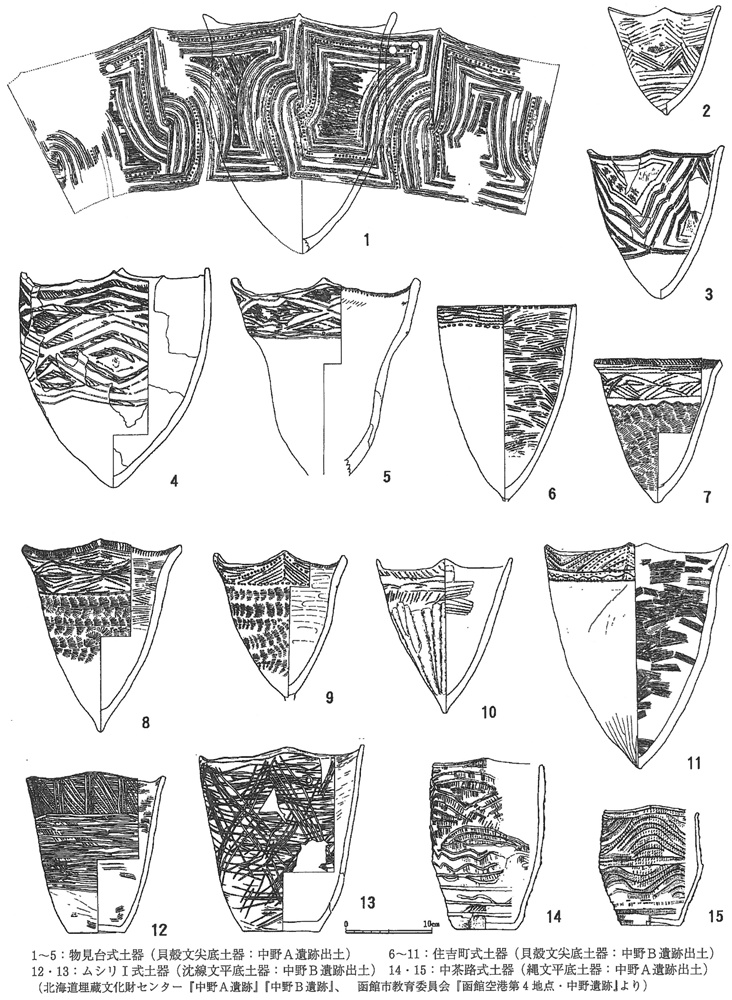

円筒下層式土器の始まりの時期にあたる大規模な集落が営まれた場所であったことが知られている(『函館空港整備事業の内遺跡発掘調査実績報告書』函館市教育委員会一九六九、前出『函館空港第4地点・中野遺跡』)。ここは、西側の亀屋川と東側の乳母川という小河川に挟まれた標高四〇メートル前後の丘陵上にあたり、住居跡は一二〇軒近く発見され、そのほとんどが直径二から六メートル程度の炉を持たない円形のものである。この住居群は、単独で分布するものが多いが、そのうちいくつかは重複する傾向にある。出土遺物としては、円筒下層aからb式と呼ばれる

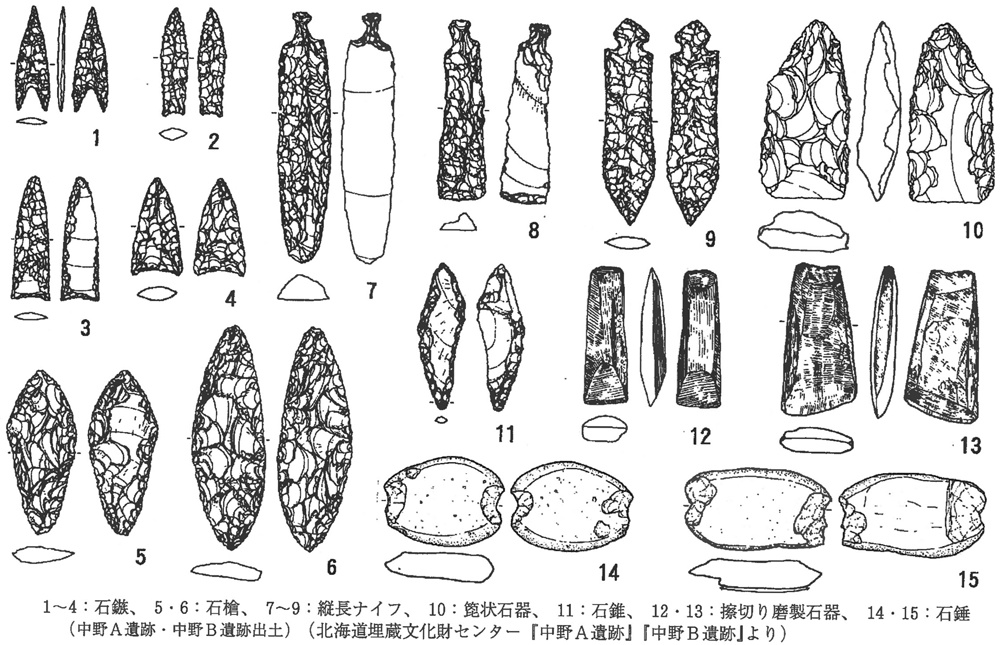

平底土器や、石器として石鏃や不定形スクレイパー類が多くあり、磨製石剣など特異なものもみられる。また、石冠や半円状扁平打製石器などと共に、住居跡の中からは大型の石皿類の出土が多くみられ、この時期の特徴の一つとなっている。なお、住居跡の配置や重複傾向および土器型式などからみて、集落が存続するのは比較的短い時間と思われ、何回かにわたって建て替えが行われていたことがうかがえる。これらの住居跡の配置状況などからみて、おそらく一時期には五から一〇軒程度の規模の集落となり、およそ一〇〇から二〇〇年ほどの期間にわたって存在していたものと考えられる。

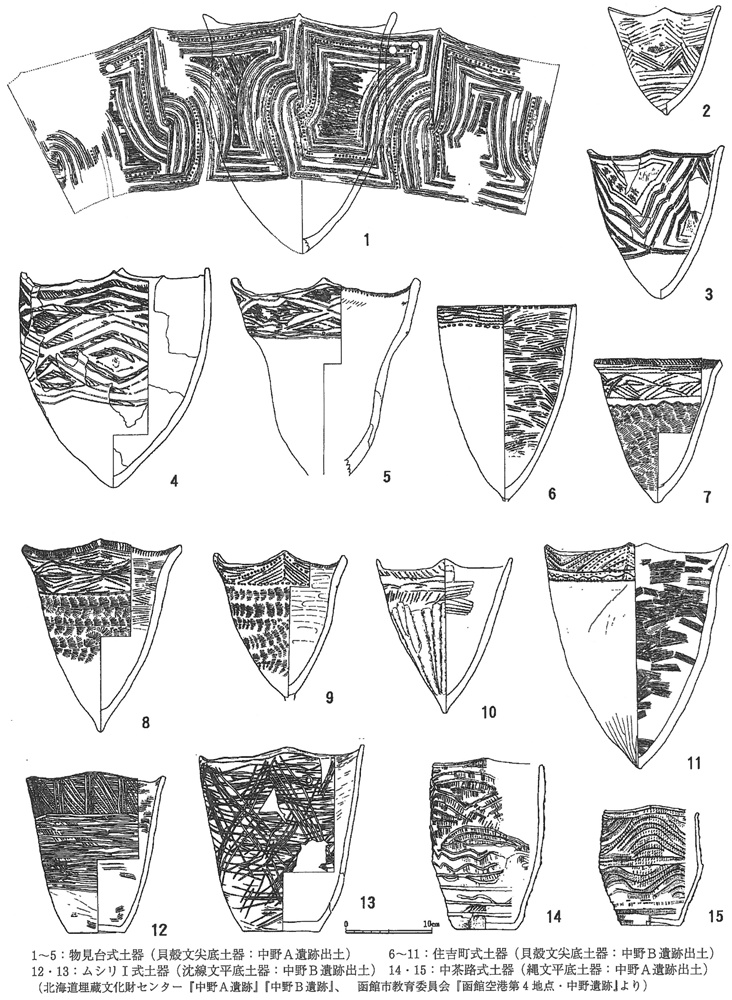

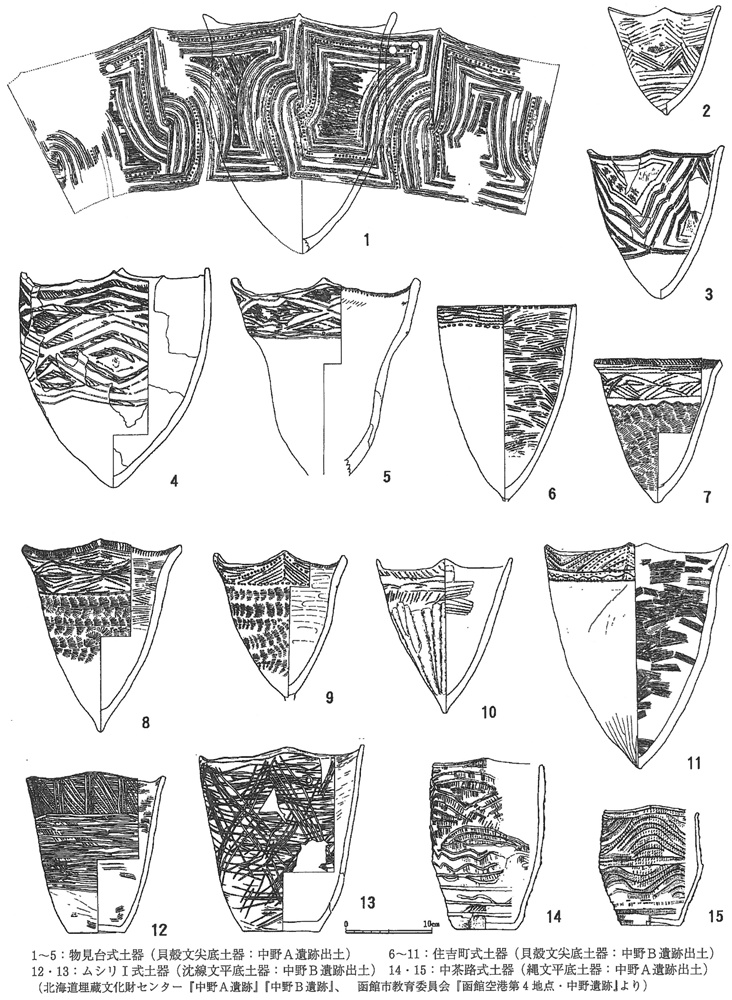

図1・2・4 縄文時代早期の土器

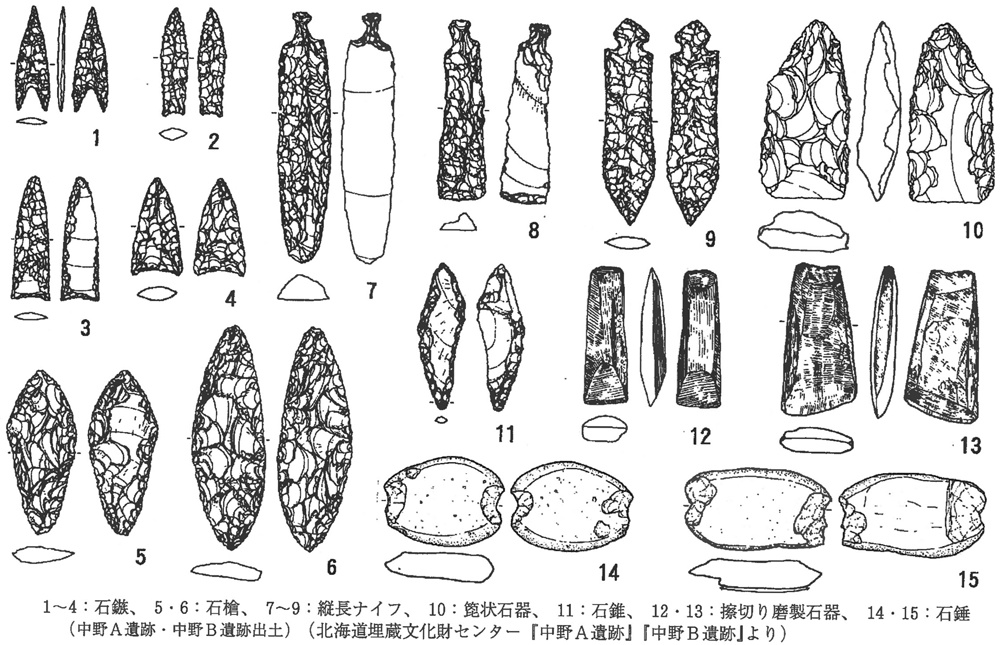

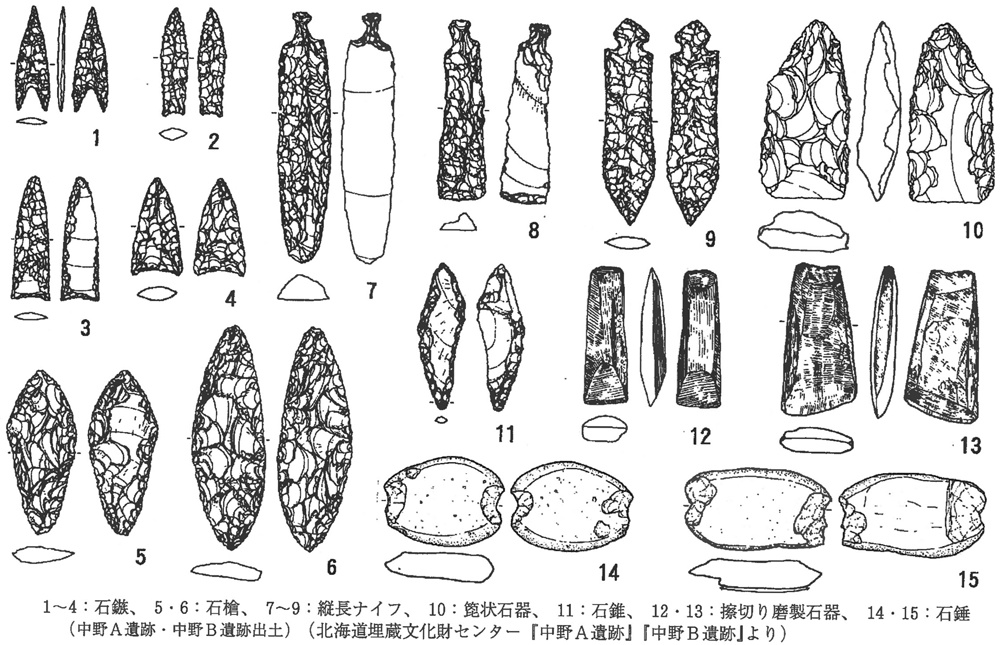

図1・2・5 縄文時代早期の石器