これらのことを銭亀沢と同じように古くからの和人地であった松前、福島地域の漁村における土地の所有形態、利用方法などと比較しながら考えてみたい。

なお、このことを検討するにあたっては、明治九(一八七六)年から開拓使によっておこなわれた地租創定(明治政府により明治六年からおこなわれた地租改正事業の一環であり、北海道では新たに地租を設定するという意味で地租創定と呼ばれた。)に際して作成された調査書を主な史料としている(北海道における地租創定事業および関係文書の詳細は鈴江英一「海産干場地租創定文書・解題」『松前町史』史料編第四巻参照)。

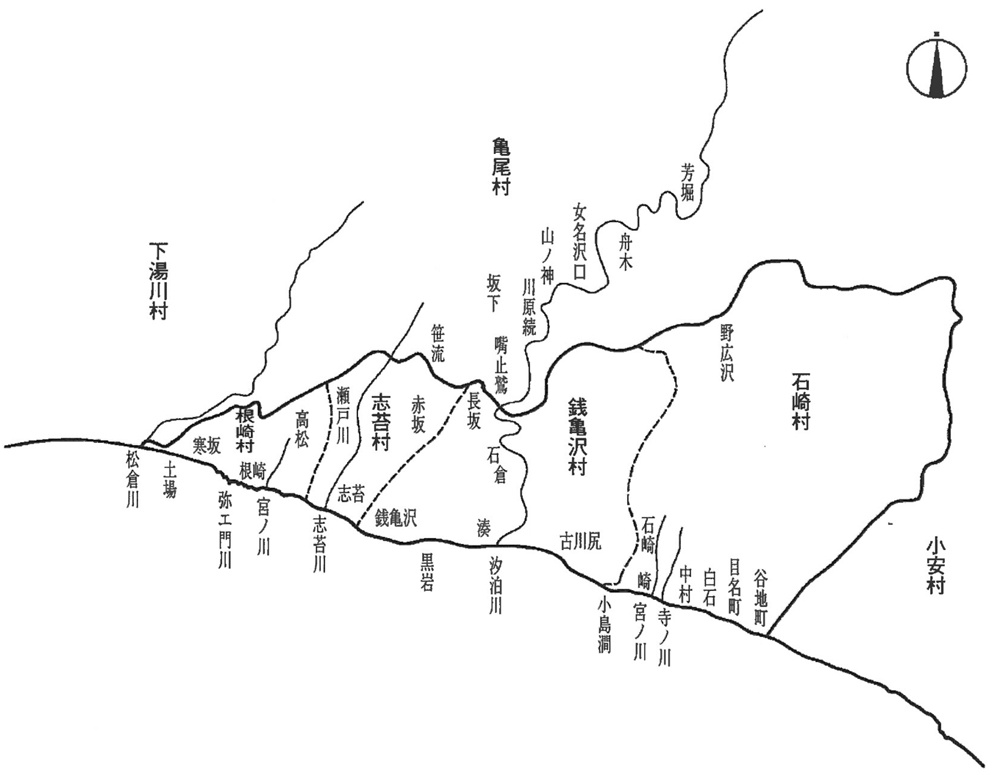

図1.4.1 明治初年における銭亀沢全体図

「銭亀沢村全図」(昭和40年)、「渡島国亀田郡之内」(明治40年)より作成