志苔村には鰯漁場を持ついわゆる曳網業者が三戸ある。笹谷卯兵衛、菊地藤五右衛門、中村喜代松である。いずれも一〇ないし二〇名の雇夫を使い、これ以外の者の所有する船数がすべて一、二艘なのに対して五艘から八艘の船を所有している。また、宅地、耕地ともに平均以上の筆数を所有しており経済的に有力な者といえる。

この内、菊地藤五右衛門は村内で一番古い割渡年次のものを含め、最多の四筆の昆布場を持っている。従ってその取獲高も村内一で、五〇石である。この菊地藤五右衛門所有の鰯漁場の割渡年次は比較的新しく、嘉永五(一八五二)年のことである。

また、村内には菊地姓が多く九戸あり、比較的古い割渡年次の昆布場を持つ者や耕地を多く持つ者が多い。これらのことから菊地姓は古くからの居住者で昆布場の開発を進めながら徐々に分家などによりその戸を増やしていき、耕地などを拡げていったものと考えられる。そして、その上で鰯漁場の経営もおこなう経済的に大きな漁家となっていったのであろう。

次に笹谷卯兵衛であるが、昆布場は所有しておらず、鰯漁場のみの所有である。その割渡年次は元文三(一七三八)年と天保二(一八三一)年である。村内にはもう一戸笹谷姓があるが、これは宅地を一筆所有するのみである。笹谷卯兵衛所有の鰯漁場が割り渡し後、代々笹谷姓で相続されてきたものかどうかは不明であるが、同姓戸の少なさなどから考えて、菊地のように古くから村内に居住し、分家を増やしていったのではないものと思われる。

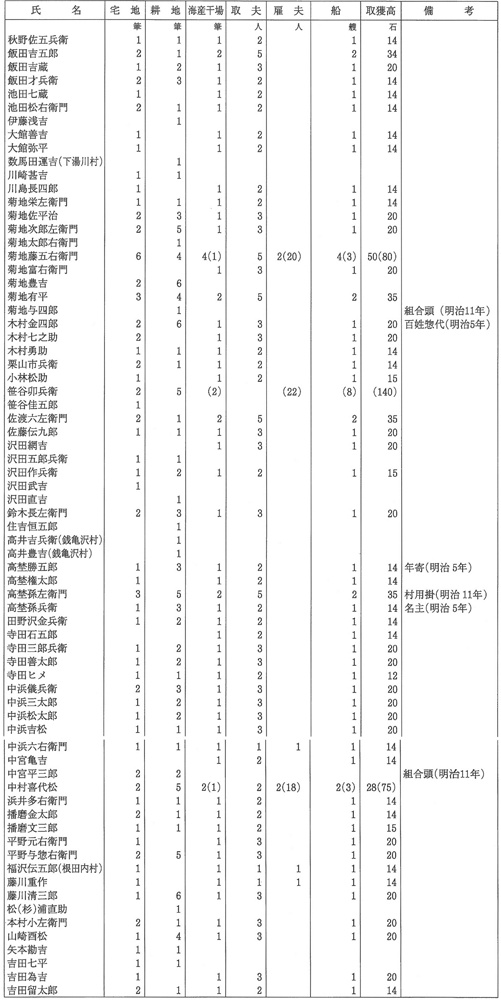

表1・4・10 志苔村各戸所有土地筆数,漁夫数等比較(明治9年)

「昆布場及取獲高調五冊之一」(北海道立文書館蔵 簿書番号1784)より作成

「小前一人別田畑調帳」(北海道立文書館蔵 簿書番号361)より作成

( )は鰯漁場関係の数字で、外数

もう一戸の中村喜代松は鰯漁場のほかに二筆の昆布場を持つ。その割渡年次は正保四(一六四七)年と文政九(一八二六)年である。ただし、正保四年割り渡しの昆布場は慶応二(一八六六)年に加□多左ヱ門から買い請けて使っているもので(「昆布場調書上帳」「昆布場及取獲高調」北海道立文書館蔵 簿書番号一七八四)、割渡以降代々中村姓で相続してきたものではない。また、この昆布場を買い請けた翌年に根崎村に鰯漁場の割り渡しを受けており、比較的新しい時期に村内に居住するようになった大きな漁家ではないかと思われる。

この三戸が村内では経済的に特に優位にあったと考えられるが、明治十三(一八八〇)年の「物産表」によれば、志苔村七五戸の内一八戸が「富」とある。全体の約四分の一である。これを明治九(一八七六)年の志苔村の戸数六七戸にあてはめると一六戸が「富」ということになる。

まず、昆布の取獲高をみてみると一四石(一五石、一二石の三戸を含む)の者が二七戸、二〇石が二一戸、二八石が一戸、三五石(三四石一戸を含む)が四戸、五〇石が一戸である。海産干場所有者に限っていえば、五四戸の四分の一、つまり一三戸ほどが「富」ということになり、曳網業者三戸に取獲高二八石以上のもの四戸と二〇石の者の一部がこれに該当する。

次に宅地、耕地ともに平均筆数以上所有する者をみてみると一三戸ある(志苔村における一戸の宅地平均所有筆数は一・五筆、耕地は二筆である)。これは一戸を除き、すべて漁家である。

この一三戸と曳網業者および取獲高二八石以上のものを抜き出してみると一五戸になる(両方該当するものが六戸ある)。これは明治九年の「富」戸数一六戸にほぼ近い数字となり、このあたりが志苔村における「富」層といえるのであろう。

この「富」層に属する漁家の海産干場の割渡年次をみてみると最も古い時期に割り渡しを受けているのは一戸のみで、このほかは第一期目の開発が終わった一七世紀後半から一八世紀と一九世紀後半に新たに割り渡しを受けている者が多い。

志苔村における海産干場が代々同姓の者によって相続されてきたと仮定するならば、村内における「富」層は、どちらかというとやや古くからの居住者に多いということができよう。

また、その居住地はいずれも志苔館付近および八幡神社周辺に集中している。これらのことから志苔川を挟んだこの地域が志苔村の中心地であったことがわかる。

村方三役といわれる村役人と階層の関係についてみてみると、明治初期に志苔村の名主、年寄、百姓惣代を務めていたものは、いずれも海産干場所有者で、その割渡年次は一八世紀後半あたりで、もっとも古い時期のものではない。また、三人の内二人は「富」層と思われる者であるが、特に大きい曳網業者や菊地姓の者ではない。