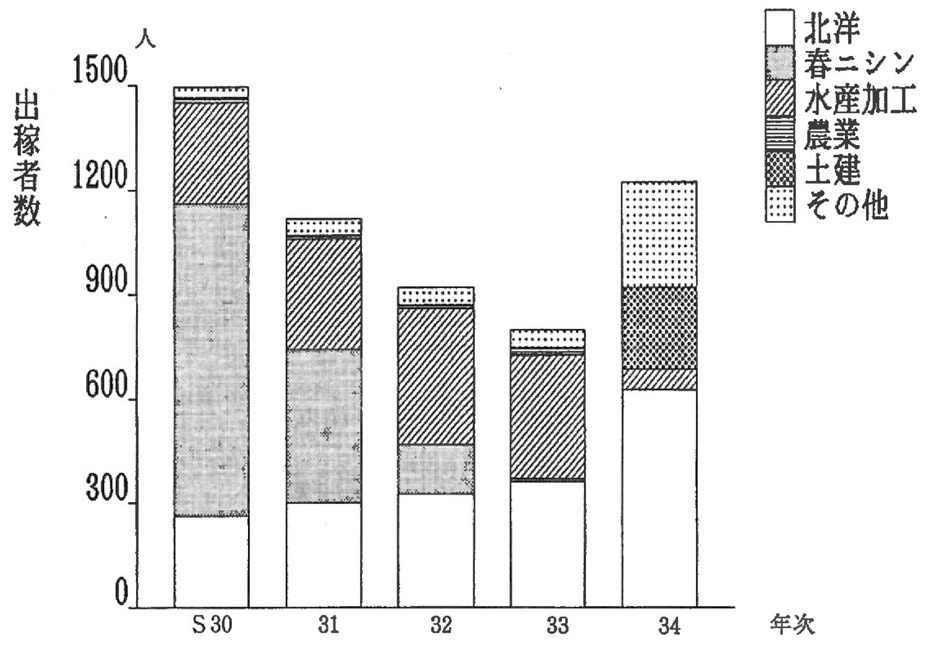

戦後の出稼ぎ状況を示したのが図1・7・12である。この図からは、ニシン漁の出稼ぎの減少と北洋漁業の再開による昭和四十年代の若干の増加、土建業への業種の転換などが理解できる。ニシン漁への出稼ぎは、昭和二十年代末に、「この春道南からは八千人のニシン労務者がドッと奥地の漁場に繰出したが、春ニシン漁が期待外れに終った結果、この出稼者の半数がいまだに帰る旅費がなくそのまま奥地にいるという深刻な問題を投げかけている」(昭和二十八年六月十二日付「道新」)という状況を示し、昭和三十年代中頃には、「最低保証賃金をつけているところ以外は行かず、逆に建設業などにクラ替えするものが目立っている」とともに、ほとんど募集もなくなってきた(昭和三十五年一月三十一日付「道新」)。

この出稼ぎの減少傾向が、一方では「村内に於ける潜在失業の著しい深化にも拘らず、その流出が極端に抑止されて来ている事は、それだけ村内過剰人口、潜在失業の拡大再生産を招来」(『渡島東部海藻地帯における漁業生産構造調査報告』)することが危惧された。

結果的に、昭和四十年代以降の出稼ぎの特徴は、「高度成長経済下の経済界の発展に伴い、若年労働力の不足から労働力需給の円滑を欠き、そのため中高年まで雇用が拡大され、特に建設業関係の求人が急増した」(北海道渡島支庁『出稼ぎ労働者実態調査報告書』昭和四十三年)という全国的な動きのなかに吸収されるとともに、これまでの漁業労働供給圏としての性格も喪失することになった。

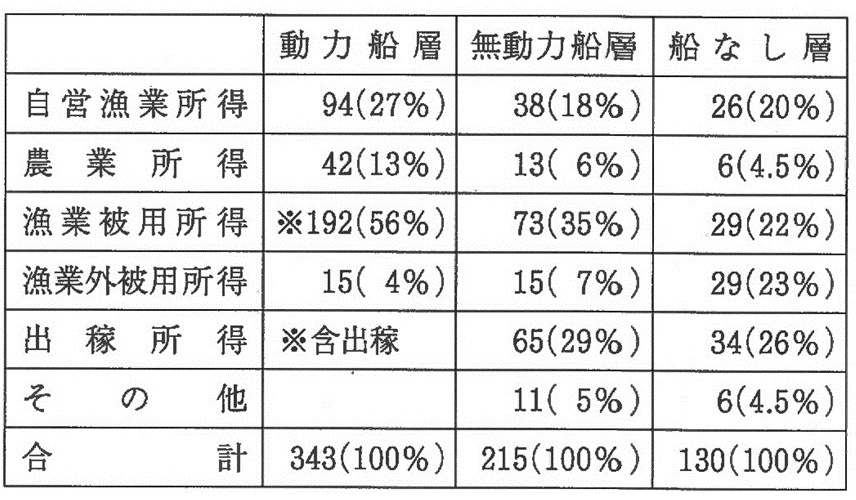

表1・7・4 銭亀沢村M部落の階層別、種類別漁家所得構成(昭和34年)

北海道開発局『渡島東部海藻地帯における漁業生産構造調査報告』昭和36年より作成

注)実態調査資料 調査対象漁家の平均値をとる

図1・7・12 戦後の出稼ぎ状況

函館公共職業安定所および村役場資料、『北洋漁業の経済構造』銭亀沢支所資料より作成