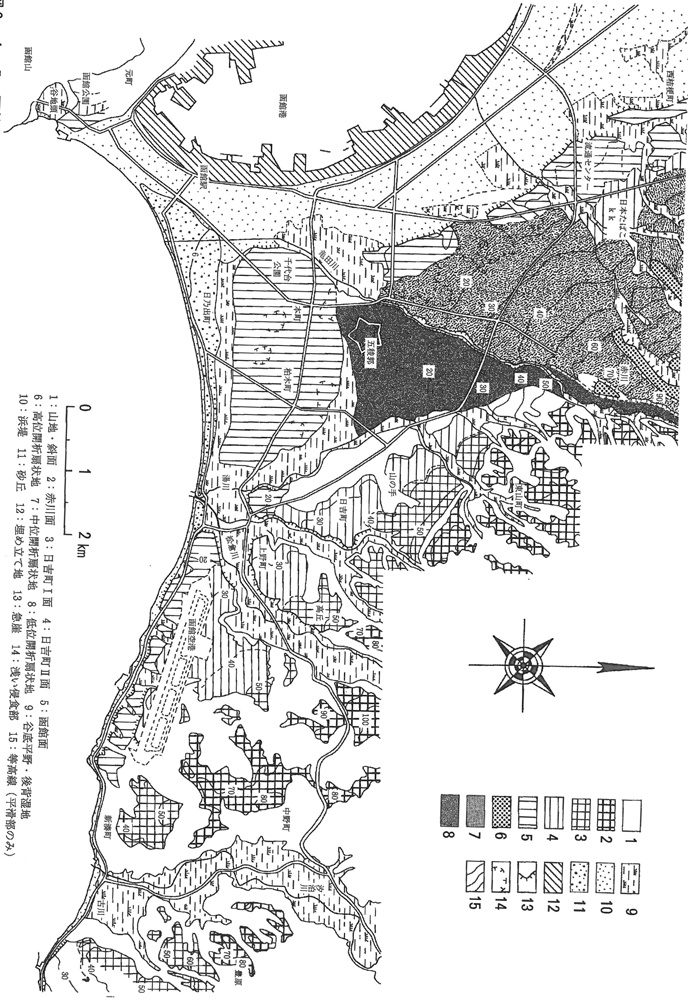

近年、函館市をはじめ上磯町、七飯町、大野町を含む函館都市圏全域についての二千五百分の一地形図(函館圏都市計画図)が整備され、これらの図中の二メートルあるいは一メートル間隔の等高線によって、従来には得られなかった高い精度で、地形区分が可能となった。銭亀沢の二九枚について、その等高線を抜き出し、図化したのが巻末に添付した地図である。これらの図から得られる情報と、米軍の四万分の一空中写真、国土地理院の空中写真の判読とを合わせて、地形分類図を作成した(図2・1・5)。

この図に示されたおもな地形単位としては、函館山や段丘崖の斜面を示す山地・急斜面、横津岳山麓の火山性開析扇状地、ここで取り扱う各海岸段丘、現在はほぼ消滅した砂丘、いわゆる陸繋砂州と、そこから大野平野に向けて幅を広げる浜堤群、その間にある後背湿地、亀田川、松倉川などに沿う谷底平野、函館港内の埋め立て地などがある。

海岸段丘については従来の呼称も用いて、赤川面、日吉町Ⅰ面、日吉町Ⅱ面、函館面の四つに区分した。以下にその分布と特徴を示そう。

図2・1・5 函館の地形分類図

函館周辺の各種地形構成のうち、有名な陸繋砂州の範囲が狭く、階段状の海岸段丘や扇状地の占める面積が大きいことがわかる。市街地には人工的な地形改変が進んだところも多い。今では見られない大森浜と湯川の間に連なっていた砂丘は、その例である。