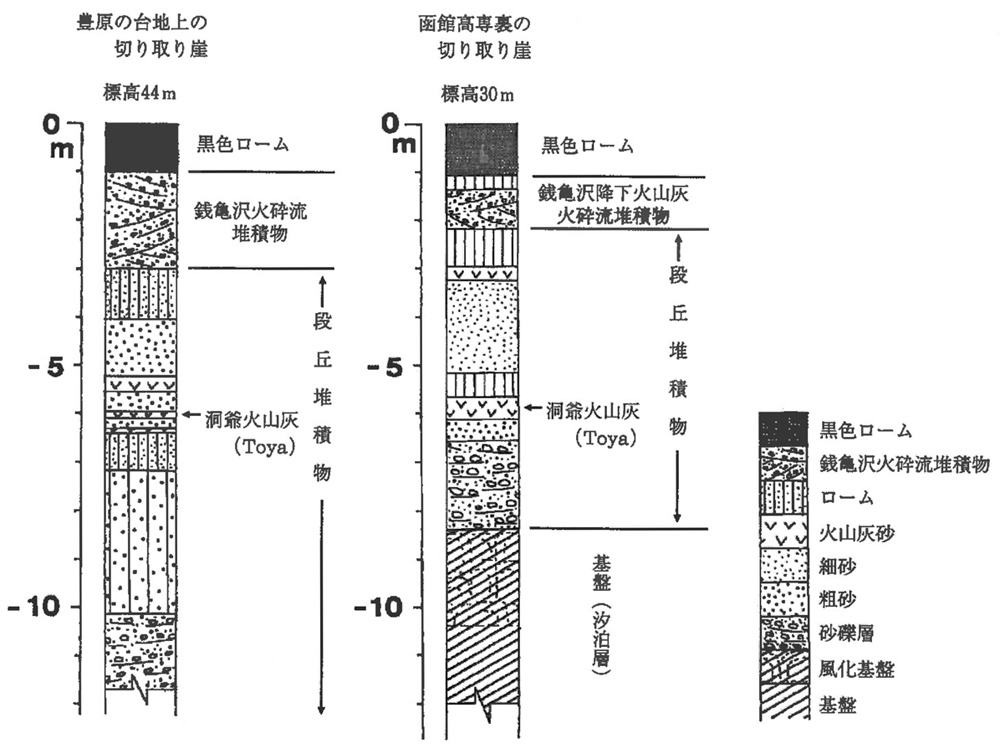

今一つは、日吉町Ⅱ面にあたる戸倉町の函館工業高等専門学校南縁の崖からのもので、段丘構成砂礫層の直上にある砂中に同じく洞爺火山灰が見いだされた。このことは、九万年前の降灰よりも少し前に離水、段丘化していたことを示す。

また、函館面の各所では、従来から銭亀沢降下火山灰層や数メートルの厚さの火砕流堆積物が見いだされることが知られている(山縣・町田、1989・鴈沢他、1990・大淵、1996)。銭亀沢火砕流に伴う降下火山灰の噴出は、約四万年前をやや遡る時代とされており(鴈沢ほか、1992)、これによれば函館面は四万年前には離水していたと思われる。すなわち、日吉町Ⅰ面から函館面までの三段の海岸段丘は、最終間氷期の一二万年前から、遅くとも四万年前に至る間に形成されたとみることができる。

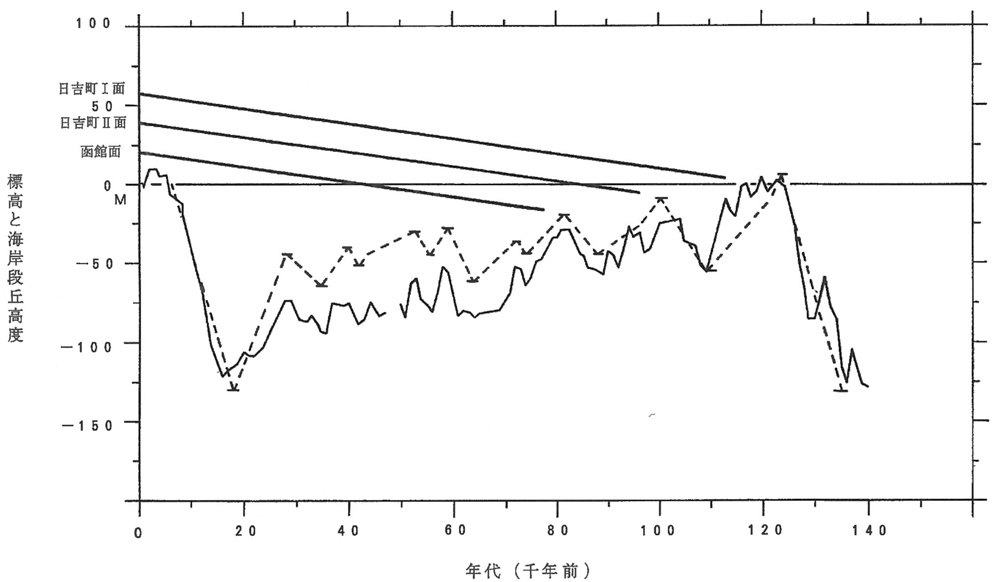

ところで、ここで最近注目されているシャックルトン(1988)による過去一四万年間の海水準曲線を手がかりに、段丘形成年代を推定してみよう(図2・1・7)。この曲線は、太洋の底生生物が含む酸素の同位体比を利用して過去の水温変化を復元し、海水準変化に置き換えたものである。ここに示されるように、海面は一〇万年の単位でみると大きく変動するものであることが分かる。とくに注目されるのは、旧石器時代の人びとが活動していたわずか二万年前の海面が現在より一二〇メートルほども低かったことであるが、そのほかに、こうした海面低下の始まりが約一二万年前に遡ること、それ以降の海面低下は若干の昇降を繰り返しながらのものであったことなどが読みとれる。

函館の各段丘面について、一二万年前にはほぼ現在の高さにあった日吉町Ⅰ面を、現在、標高六〇メートルの高さにあるとして、等隆起線(0.5m/1,000年)を引き、他の段丘も同様の隆起を経たものとして平行線を引くと(図2・1・7参照)、それぞれ日吉町Ⅱ面が約一〇万年前、函館面が約八万年前の相対的な高海水準期の形成という可能性を考えることができる。さらに、その後に形成された段丘が沖積面下に伏在する可能性も出てくる。

不確かな点は残すものの、日吉町Ⅰ面、日吉町Ⅱ面、函館面は、一二万年前の最終間氷期以降、最終氷期最寒冷期に向けて、海面が低下する途次に生じた副次的な海面停滞時に形成されたものとみることができよう。日吉町Ⅰ面とⅡ面の間、Ⅱ面と函館面の間の段丘崖が不明瞭なのは、形成の時代が短いことによるのであろう。また、函館面の主部は、五稜郭付近の低地を挟んで、上位の海岸段丘から離れて、しかも鯨の背状の形態をなしている。その段丘堆積物が厚い砂やシルト、砂礫の互層からなることからみて、当時、ここが函館山に向けて突き出た砂州状地形で、波食による顕著な平坦面を持たなかったためと思われる。海側に緩やかに傾くのも、ここを古砂州とみると説明がつく。

図2・1・6 日吉町Ⅰ、Ⅱ面の段丘堆積物

海岸段丘の本体を構成する堆積物は、よく淘汰された海成の砂や礫であるが、離水後、現在までの期間が長いほど、陸上の水成、風成堆積物あるいは火山灰、さらには函館の場合、火砕流堆積物などを厚く載せることになる。

図2・1・7 シャックルトン(1987)の海面変化曲線に当てはめた函館の海岸段丘形成年代

日吉町Ⅰ面がここ12万年間に0.5m/1,000年の割合で隆起してきたものとして、逆に形成時にまで戻したときの海面を、シャックルトンの海面変化曲線と合わせてみたもの。その後の段丘形成期がよくシャックルトンの海面降下時の一時的停滞期に一致する。