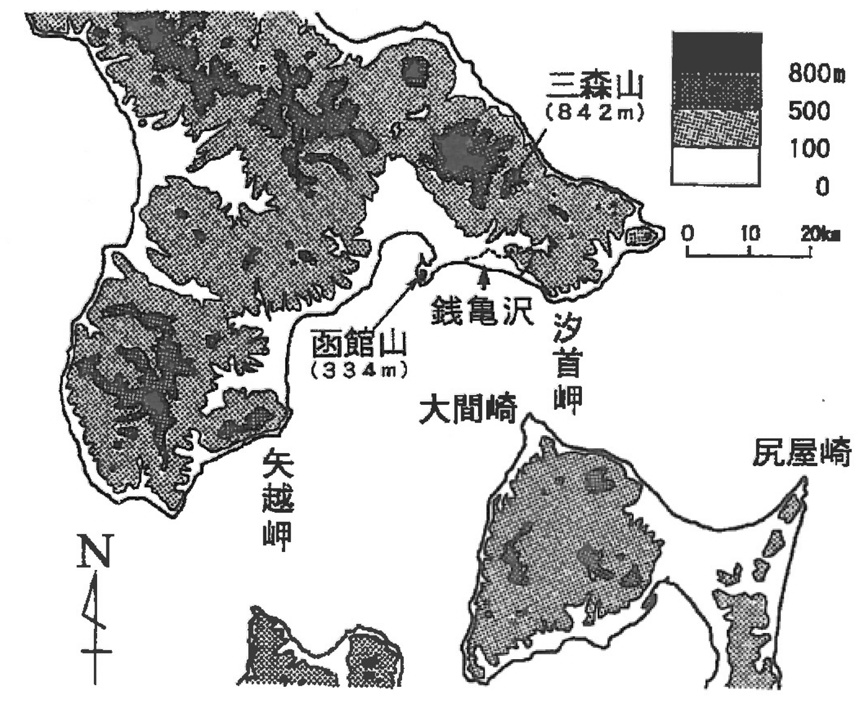

地形図を詳細に見ていくと、根崎から汐泊川までの西部には海岸段丘が広がり、畑や牧草地、林の記号が多い。函館空港もこの段丘上に位置している。地区のほぼ中央を流れる汐泊川のまわりには小規模な平野部があり、水田の記号も見られる。さらに東へ進むと、海岸段丘は次第に狭くなり、標高三〇〇メートルから四〇〇メートル級の山地が海岸線に迫ってくる。平野部の少ない亀田半島の中でも特に銭亀沢地区から戸井町にかけては、民家や公共機関などの建物や主要な道路が、波打ち際から数百メートル以内のごく狭い部分に集中し、背後には急傾斜地が迫っている場所が多い。

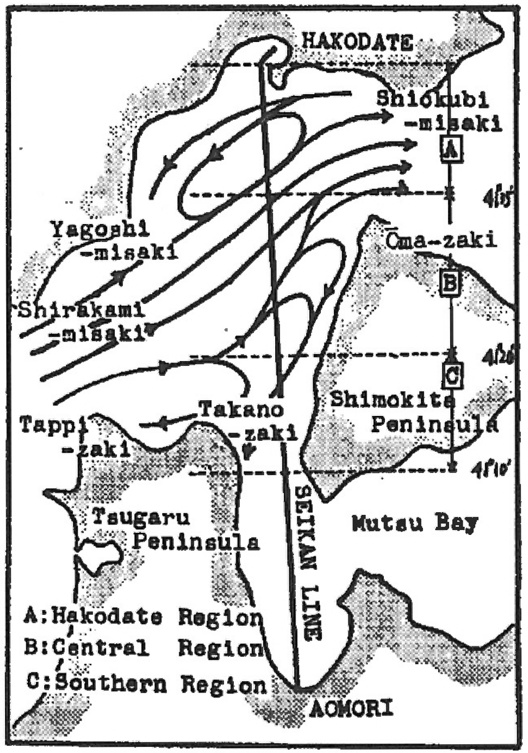

目を海に転じてみる。黒潮から分かれた対馬暖流が日本海を北上し、その一部が東に向きを変えて津軽海峡に入り込むと、津軽暖流という名前に変わる。この海流は、海峡中央部では常に平均時速二ノットから四ノット(秒速一ないし二メートル、または時速三・七キロから七・四キロ)の東向きの安定した流れとなっている(図2・2・2)。周辺部では対照的に、海底地形などの影響や潮流との作用により、還流や反流が出現・消滅を繰り返し、複雑な流れを形成している。特に津軽暖流の流れとは逆方向の東寄りの風が吹くときには、汐首岬から下北の大間崎にかけて険しい潮波が起こるといわれている。

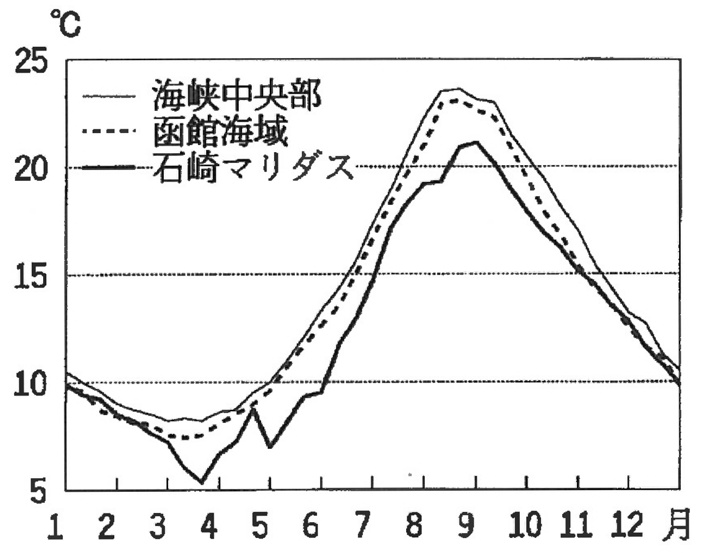

銭亀沢沿岸は中央部を流れる津軽暖流の反流域にあたり、恵山沖から、親潮寒流の一部である冷水が沿岸に沿って入り込む。このため、銭亀沢沖の海水温を津軽海峡中央部や函館海域と比較すると、冬季を除いて二、三度低くなっている(図2・2・3)。春には四度を切るような冷水の記録もある。

この節で述べる銭亀沢の気候や災害の特徴の背景として、銭亀沢の位置と地勢、中でも急傾斜地、そして津軽海峡の存在を抜きに考えることはできない。

図2・2・1 銭亀沢の位置、地勢

図2・2・2 津軽海峡の海流模式図

図中のA:函館海域

B:海峡中央部

函館海洋気象台「津軽海峡観測15年報」1961年より

図2・2・3 津軽海峡の水温の年変化

「津軽海峡観測15年報」とマリダス(1992~94の観測)による