ミソサザイは、十一月上旬に一羽のみの記録である。これは、この時期から、調査地内に霜が降りるため、網が凍ってしまい、これ以降の調査が不可能なためである。函館山の記録を参考にすると、本種は、十一月上旬をピークとして渡りをすることが知られている。潜伏性の小さな小鳥であるから、観察は容易ではないが、冬の間チャンスがあれば民家の庭先で姿を目撃することができる。

ウグイスは本州では一年中見られることから「留鳥」と呼ばれているが、北海道では「夏鳥」である。夏鳥としては非常に長く滞在する種類である。函館山では三月下旬には姿を見せるものもいるため、遅くとも四月上旬には当地に渡来していると思われる。十一月上旬には完全に渡去する。つまり、一年のうちの七か月から八か月を当地で過ごすことになる。

エゾセンニュウとシマセンニュウは、より北の地方で繁殖する旅鳥(当地では繁殖も越冬もしないが、春には繁殖地、秋には越冬地へ渡る途中に立ち寄るだけの渡り鳥)である。記録数は少ないが、定期的に当地を通過して渡っていく種類である。

コヨシキリとオオヨシキリは生息場所が重なる種類である。つまり、どちらも子育ての場所としてアシ原や草原を選択する。このことは、これらの地域の減少が即この二種の生息を脅かすことを意味する。実際に、空港整備により、沢やアシ原の減少を招き、この種の減少をもたらしている。

ホオジロ科のカシラダカ、アオジはいずれも、秋期の渡りではほぼ同調的な動きをしている。異なるのは、カシラダカが旅鳥であり、アオジは夏鳥であることである。このことが、二種の出現時期の違いに現れる。つまり、アオジだけが秋の渡り期にはいる前から記録されるのである。記録数を比較するとアオジがやや多いが、十月以降ではカシラダカの方が多くなる。つまり、前者の方が、渡りの時期では、休息場所として、よりアシ原に依存しているように思われる。

ちなみに、函館山については、この関係は逆転する。つまり、函館山は、カシラダカにとって渡りの目印とはなるが、休息場所としては不適当なためと思われる。とはいってもこの二種にとってアシ原は、生活環境として重要な場所であることは疑いない。特にカシラダカは、調査人口が全国的に増加しているにもかかわらず、記録数が少なくなっている種である。生息環境の保全は急務である。

オオジュリンはより北の地方で繁殖する夏鳥である。記録数は少ないが、カシラダカと同様に、よりアシ原にその生活を依存している種類である。この種は、七飯町での記録が道南はもとより北海道ではもっとも多く、それにともない、本州での回収記録がもっとも多い場所でもある。ちなみに、当地では平成二(一九九〇)年二月十日に静岡県沼津市原一本松女鹿塚浮島沼で放鳥した個体が同年八月三十日に回収されている。

ホオアカは夏鳥であり、草原やアシ原などで普通に繁殖する。当地での秋の渡りは十月上旬から下旬である。

コホオアカは日本で記録されることが稀な迷鳥である。当地での記録があるまで北海道で一例しか知られていなかった。

ニュウナイスズメはスズメとは異なり、渡りをするハタオリドリ科の小鳥である。道南では大沼などで繁殖する。当地での繁殖については不明であるが、本種は八月上旬に大群で津軽海峡に向かう姿が目撃されている。最近は八月上旬から渡りをしていることが知られるようになってきた。記録された時期が八月であることから、南方に渡る途中に立ち寄った個体と思われる。

個々で取り上げた種類のうち、ホオジロ科の多くが、深くアシ原や草原などの環境に依存している。つまり、土地が造成されたり、裸地化された場合、鳥たちは生息環境が奪われるため、この地域からすぐにでも姿を消してしまうことが容易に判断できる。

最後に、今まで述べてきたように、銭亀沢に見られる古川町や豊原町などの自然環境を例に、函館山などのほかの地域の自然環境と比較することで、自然環境の差異が、そこに生息する鳥類の種類や数に影響を及ぼしていることが分かる。つまり、自然環境の変化は、休息場であり、餌場である生息環境を変化させるとともに、季節的移動である渡り行動にも影響を及ぼすことを示している。このことは、現在の銭亀沢の自然環境を理解し、保全していかなければ、ここで触れた種類の鳥類が銭亀沢から消えてしまうばかりでなく、この鳥類の生活を支える、他の植物や虫類の減少をももたらすことは明らかである。

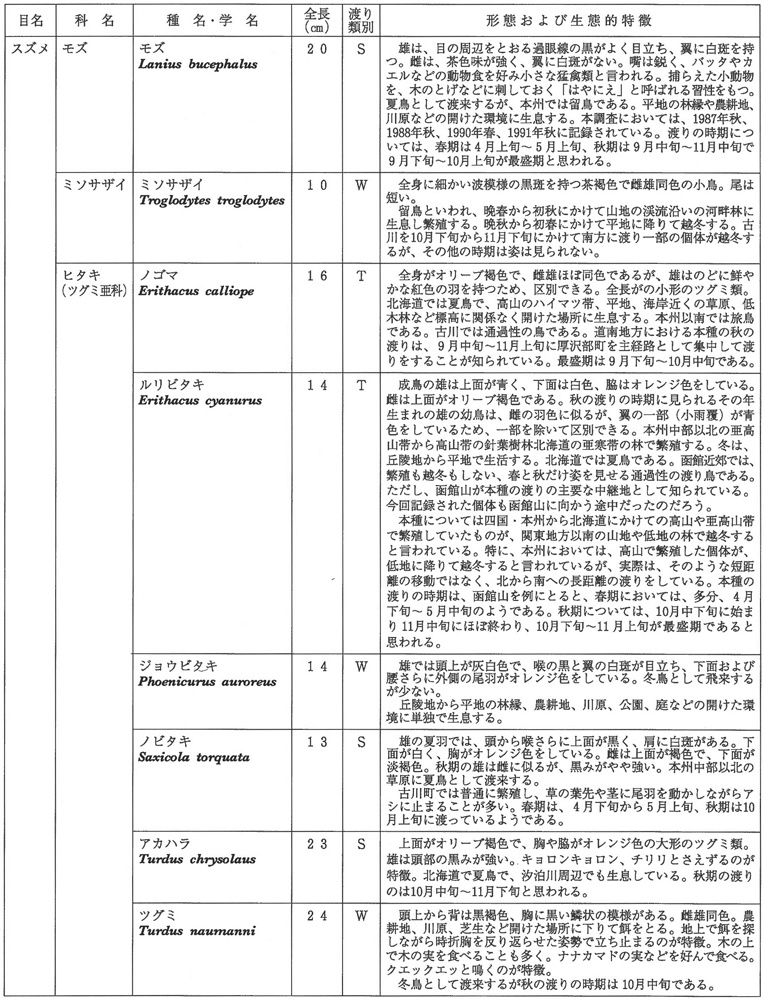

表2・4・5 鳥類標識調査により記録された各鳥類の形態及び特徴

凡例:渡り類別 R:留鳥 S:夏鳥 W:冬鳥 T:旅鳥 Ra:迷鳥(当地の状況により判断)

※全長(体を伸ばしたときの嘴の先から尾の先までの長さ)は大凡の数値

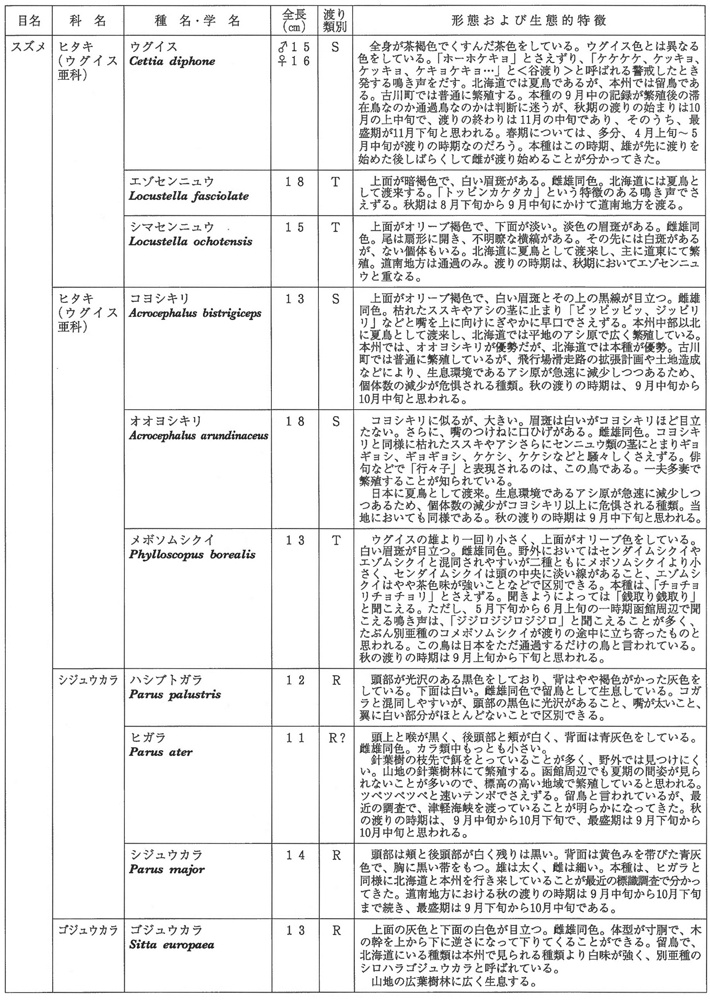

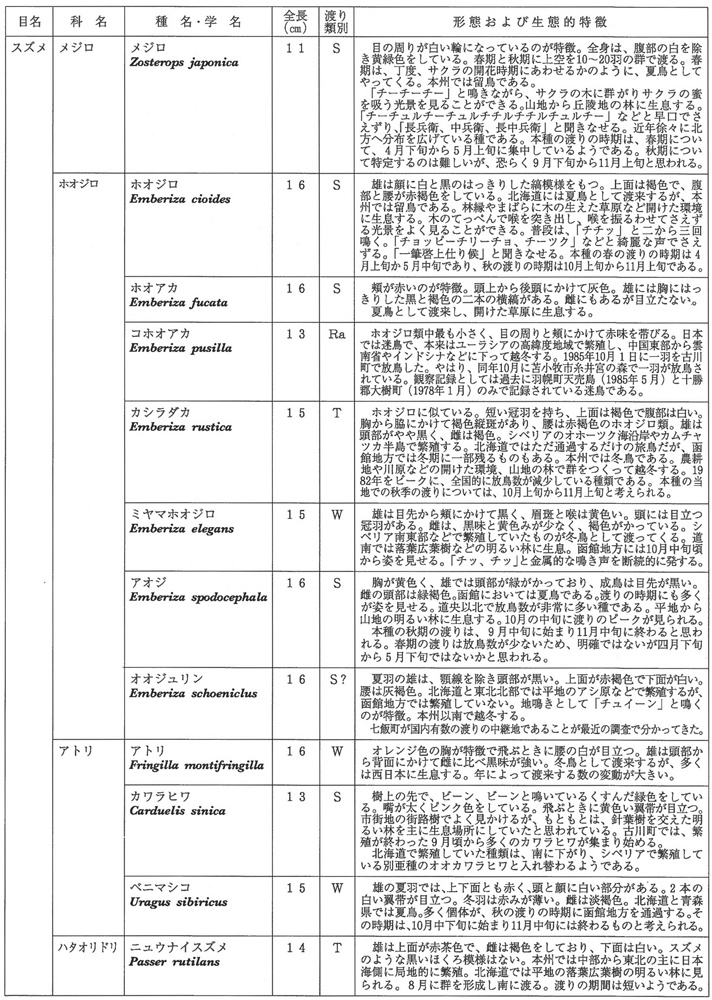

[表2・4・5 鳥類標識調査により記録された各鳥類の形態及び特徴]

[表2・4・5 鳥類標識調査により記録された各鳥類の形態及び特徴]

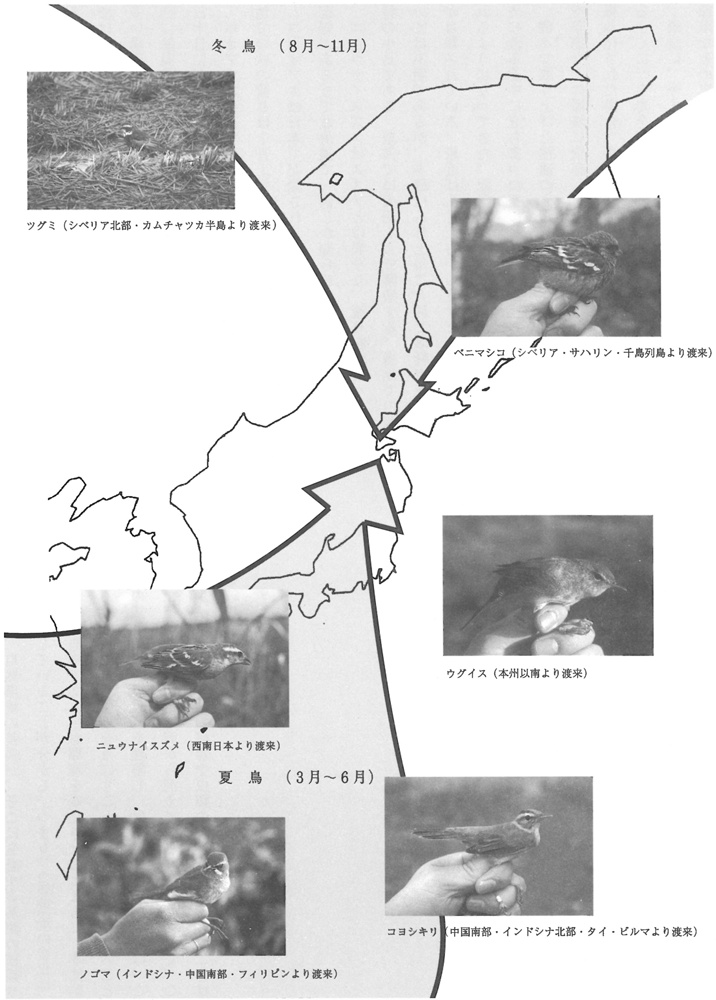

図2・4・4 渡り鳥の移動モデル